Uncategorized

Was so alles aus dem Nichts auftaucht

Seit Toni mit seiner Lebensgefährtin in diesem Haus in der ostfriesischen Provinz lebt, ist dies sein Musikzimmer, in das er sich vorzugsweise abends zurückzieht, um auf Klangreisen zu gehen. Die „Klanghorizonte“ hört er seit 1993. Seine feine Stereoanlage besticht mit der Transparenz und dem natürlichen Klangbild, die man von Manger-Lautsprechern und einem Klassiker unter den britischen Vollverstärker (Sugden) erwarten kann. Der Blick aus den beiden Fenstern ist ein „Traum von einem Blick“, als Kontrapunkt zu den musikalischen Abenteuern. Ich griff, nach kurzer Sichtung seines „ECM-Regals“, zu Eberhard Webers fantastischer Arbeit „Chorus“ und sank auf Anhieb noch etwas tiefer in den Hörsessel. Schon beim ersten Stück ist man verloren, im besten Sinne: wenn die Melodielinie und die Weberschen Basspulse auf einmal verstummen und einem elektronischen Bordunton Raum geben, bricht aus dem Nichts Jan Garbareks Saxofon hervor, sein Solo nimmt so gefangen wie beim ersten Hören im alten Jahrhundert. Einmal, es ist nur wenige Jahre her, da kam dem Blick nach draussen alles Besänftigende abhanden: die Welt verdunkelte sich für eine kurze Weile. Tonis Frau war auf dem Heimweg, und hatte schon die Ortsgrenze von Ostermoordorf erreicht, da schossen aus allen Richtungen Kastanien auf ihr Auto. Dann flogen Bäume ringsum wie Mikadostächen durch die Luft – wie mit einem Schraubendreher wurden sie aus dem Boden gedreht. Die pure Unheimlichkeit, und ein Riesenglück, dass sie in ihrem kleinen Panda mit dem Leben und Schrecken davonkam. Bei einem köstlichen Apfelstrudel, Tee mit Kluntjes, und der Hündin des Hauses im Hintergrund, einem grossen schwarzen Schnauzer, sassen wir beisammen und erzählten uns Geschichten. Und einige handelten eben von Dingen und Klängen, die aus dem Nichts auftauchen. Wie etwa Freunde zu finden, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Verbundenheiten.Der lange Blonde mit dem Sommer von 1975

1975, das war das Jahr von „The Köln Concert“, „Blood On The Tracks“, „Another Green World“ und „Tonight‘s The Night“. Wer damals jung war, und nicht stromlinienförmig blöd, lebte mehrere Leben gleichzeitig. Man war ja nicht immer hinter den Horizonten her, Steppenwolf oder ein wenig hoffnungslos. Es gab noch allerlei Spuren in die Kindheit, resonierende Räume zwischen Generationen – auch das gern scharf angegangene „Bürgerliche“ besass diverse Arten von Wehmut. Wir lächelten HIERÜBER, aber verstreute Wahrheiten wurden auch von der leichten Muse verhandelt, vom Froschkönig bis Tarzan und darüber hinaus!

impulse on high rotation in the 70‘s (für Toni in Ostermoordorf)

Sieben Alben von Impulse Records, die ich damals nach Erscheinen kaufte, die mich auf Anhieb begeisterten, wohl am meisten gespielt wurden, und heute noch genauso faszinieren. Das ist keine repräsentative Liste, sondern ein kleines Stück Erinnerungsarbeit mit einem interessanten Ergebnis. 1) Marion Brown: Gechee Recollections 2) Keith Jarrett: Fort Yawuh 3) Marion Brown: Sweet Earth Flying 4) Pharoah Sanders: Thembi 5) John Coltrane: Live In Japan 6) Sam Rivers: Streams 7) Marion Brown: Vista.Der verwandelte Raum

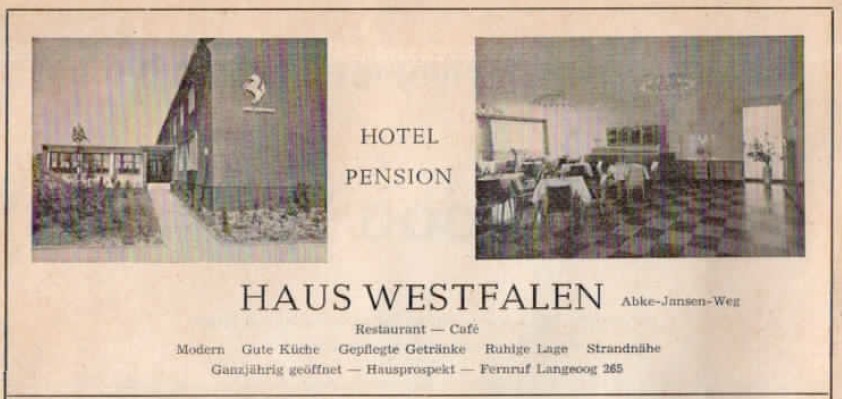

So sieht der Speiseraum heute aus. Im Retro Design Hotel. Ein Vergleich spricht Bände. Damals, 1962 sah der Raum exakt so aus wie in dem Prospekt im vorigen Beitrag. Ich war heute vor Ort. Kein Mensch an der Rezeption. Ich nahm mir einen Orangensaft aus der Kühlung, legte drei Euro hin, und wandelte in andächtiger Stille durch den verwandelten Raum. Retro ist nicht gleich retro. Soll das Erlebnisarchitektur sein. Ich kam mit meinen Erinnerungen hierhin. Der Widerhall eines alten Märchens. Ein Song aus jenem Jahr. Der Letzte schaltet das Licht aus.Die wundervolle Frau Sonnabend

Ich hatte die Zahl der Jahre mitbekommen, die der Insulaner schon auf Langeoog verbracht hatte, 76 nämlich, umd so hellwach, fit und beredsam, wie er wirkte, zögerte ich keine Sekunde, der Gesprächsrunde am Ende des Deichs beizutreten. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf, und mein alter, von Gaston Bachelard stammender Lieblingssatz aus den „Klanghorizonten“, dass die Räume der Kindheit ihre Dämmerung behalten sollten, wurde hier ein wenig relativiert, aber sei‘s drum.

Der Raum meiner ersten Langeooger Ferien mit 7 Jahren (in der Folge kamen lange Jahre keine dazu, Borkum wurde der Favorit meiner Eltern) hiess nicht Pension Europa oder Westfalen, sondern Haus Westfalen, die „Westfalen 1“ transportierte uns von Esens zum Fähranleger. Tatsächlich hatte ein Geschäftsmann aus Bielefeld das Hotel 1952 gegründet, das heute Design Hotel Retro heisst und in der Abke Jansen-Strasse, rundum restauriert, von zahllosen Häusern umgeben, die es damals noch gar nicht gab. Ja, die lange Strasse konnte der Herr bestätigen, an dem damals, 1962, fast einsam gelegenen Hotel, auf der ich junger Knirps mit einem einziger Rollertritt und mächtigem Rückenwind bis zum Bäckerladen, dessen lang verschwundenen Namen er auch noch aus dem Ärmel schüttelte, rauschte.

Frau Sonnabend war in dem Hotel für alles zuständig, die Gäste, das Essen. Sie war gar nicht sehr gross gewesen, meinte er, aber ich war so klein, dass ich so und so zu ihr aufschaute. Er verwies mich aufs Inselhaus, um alte Quellen ausfindig zu machen. Er fragte seine Frau, wie die Frau Sonnabend mit Vornamen hiess, aber daran wusste die ebenso sportliche Dame nicht mehr, für sie sei sie „Tante Sonnabend“ gewesen, und nun halt schon lange tot.

Der Name, als ich ihn zum ersten Mal hörte, erfüllte mich: sie war es! Der Name war mir schlagartig so präsent wie damals, und für ein kleinen Moment des Erschauerns, sah ich die junge bildschöne Frau Sonnabend, Anfang 30, wie sie letzte Hand anlegte an die Frühstücksgarnitur, die geriffelten Butterstücke! Ich bedankte mich bei dem Paar und fuhr sofort zu dem alten Kindheitsraum, (nun also ein Retro Hotel). Alles Leben von einst nurmehr Rauch und Schatten, aber ich stand auf den Böden einer in die Jahre gekommenen Wirklichkeit, welche ich drei Wochen mit dieser Frau mit dem vollklingenden Namen geteilt hatte – die Verliebtheit eines Kindes, die sicher manches übersah, nicht aber ihren stets klugen , sanftmütigen, einnehmenden Blick. Frau Sonnabend, anno 1962, in einem Sommer, in dem die Beatles nicht weit weg von Langeoog im Hamburger Star-Club spielten. Nicht mehr so lang, und ich würde von ihnen hören.

Ein Toter im Froschloch

So weit ist die Suche nach meinem Blutsbruder Matthes noch nicht gediehen, aber die erste Begegnung mit unserem ehemaligen Klassenkameraden Michael Z. Ist schon mal vielversprechend. Freitag treffe ich mich mit dem Polizisten und Zugführer im Ruhestand in Dortmund wieder im „Gänsemarkt“, und wir bereden weitere Schritte. Ansonsten hält er mich auf dem Laufenden: so erfuhr ich heute, dass just in meinem Lieblingsschwimmbad, dem „Froschloch“, eine Leiche geborgen wurde, und zwar am hellichten Tag. Jetzt findet gleich auf Langeoog das Dünensingen statt, wie ich im „Inselboten“ gelesen habe – ich werde da keineswegs mitmischen, und mich in meinen Strandkorb 1709 begeben, den ich bis zum Sommenuntergang um 21.30 Uhr gemietet habe. Heute traf von Drag City der Download von Bill Callahans Live-Album ein. Passt! Es ist heute, meine Damen und Herren, etwas Interessantes passiert, aber ich lasse das erst mal sacken. So viel sei verraten. Als ich mit Fahrrad unterwegs war, in der frühen Nachmittagshitze, auf einem Deich, stiess ich, kurz vor der Abfahrt in den kleinen Wald, auf ein älteres Ehepaar und eine junge Familie in munterem Gespräch. Als ich einen ganz bestimmten Satz aufschnappte, stieg ich ins Eisen, wartete den passenden Moment ab, und sagte: „Entschuldigen Sie, wenn ich hier so hereinplatze, aber ich habe eine Frage“, und blickte einem vitalen drahtigen Herrn mit schneeweissem Haar in die Augen: „Ich bin gerade als eine Art Inseldetektiv unterwegs. Eigentlich bin ich Psychologe, das ist ja recht nah beieinander….“ Wenn jetzt der Leser meint, ich hätte verdutzte Blicke geerntet – Irrtum! Einige Augen waren auf mich gerichtet.. Und dann gings los. Wir Inseldetektive nennen das, was dann passierte, die Auflösung eines alten Falls.

Im Strandkorb 1709 mit Jon Hopkins

Lale Andersen liegt hier begraben, genauso wie ein, zwei unauffindbare Orte, denen ich, bislang vergebens, nachging. Mit sieben Lenzen war ich auf Langeoog mit meinen Eltern in einer Pension Europa oder vielleicht auch Westfalen, die vom Erdboden verschluckt scheint, vielleicht niedergerissen. Icn hatte geschwärmt von der Pensionsbesitzerin, und trage feine flüchtige Bilder von ihr in mir herum. Was mir nur alle paar Jahre auffiel, natürlich, für einen kurzen Moment. Zum Abschied war sie auf unvergessliche Art freundlich zu mir, weil sie einen diskreten Tip erhalten hatte, dass sie mein Herz in Schwingung versetzt hatte. So sehr sich die Infrastruktur, die Namen, die Häuser, gewandelt haben, die Morphologie der Insel ist eine relative Konstante, und wer sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit begibt, wird bestimmte Fixpunkte und andere Wege in die Endlichkeit leicht freilegen: das Cafe Leiss, das nur noch von seinem uralten Ruf der überdimensionierten Wohlstandstorten lebt, der Weg zum Inselende im Osten mit der Meierei und dem alten Wrack, das Wäldchen, das ich früh mit einem dieser Hollandräder rauf und runter querte (viel zu klein, um sich verirren zu können), und der endlose weisse Strand, an dem ich mir heute morgen, in uralter Tradition, einen Standkorb bis zum Sonnenuntergang mietete. Nummer 1709. Lukas, mein Dealer von Domino, hatt mir den Stream von Jon Hopkins Ende August erscheinendem Album „Ritual“ gesendet, und auf meinen Kopfhörern schaute ich zum blauen Himmel, zum blauen Meer, sank etwas tiefer in den Korb, und liess much in das 41 Minuten lange Stück fallen. Gutes Album. Beseelter Trip mit aisgefeilt-rhythmischem Crescendo. Mehr dazu früher oder später. Oder auch nicht. Wer seine letzte Alben sehr mochte, „Immunity“, „Singularity“, und „Music for Psychedelic Therapy“, wird auch hier, bewegt, auf Reisen gehen. Das Album nicht am Stück zu hören, wäre ein Fehler. Jedenfalls im Strandkorb 1709, oder an anderen exquisiten Orten. P.S. Ein nicht weniger hinreissendes Album (in meinen Ohren), welches sich – nicht zuletzt – mit den „power spots“ der frühen Jahre beschäftigt, ist „Muntjac“ von Clevelode aka Paul Newland. Ein Interview ist in Vorbereitung.

July Listening III

So wie sich die Arme des Flusses gleich einem verschlungenen Labyrinth tief in die Dunkelheit der Erde winden, so scheinen sich auch die Klänge der beiden vorliegenden Alben von Baikida Carroll („Orange Fish Tears“, 1974) und Rafael Toral („Spectral Evolution“, 2024) zu verästeln. Verschiedene Töne und Geräusche mischen sich, verschiedene Instrumente bilden ein Geflecht, aus dem die Zuhörer*innen die Musik als Ganzes erschaffen – oder zumindest das, was wir dafür halten (nicht alle in diesem Haushalt bezeichnen die Klänge als Musik).

„Orange Fish Tears“ könnte man benutzen um Menschen mit Free Jazz bekannt zu machen. Ob die dann gleich begeistert reagieren, sei mal dahingestellt – aber es ist doch ein relativ leicht zugängliches Album. Im ersten Stück formen sich Perkussionsinstrumente zu einem Fluss zusammen, über den zwei Blasinstrumente majestätisch schweben. Im zweiten Stück beschwören die Musik mit ekstatischen Rhythmen und solistischen Passagen den Waldskorpion. Die zweiten Seite (wieder mit zwei Stücken) startet mit einem langen Dialog zwischen Trompete und Saxophon etwas ruhiger, danach wird der Porte D’Orléans (ein Verkehrsknotenpunkt der Métro in Paris) heraufbeschworenen. Insgesamt eine vergnügliche Achterbahnfahrt – besonders das erste Stück ist pure Magie.

Über „Spectral Evolution“ hat Michael bereits geschrieben. Wieder handelt es sich um experimentelle Musik, zu der man mit etwas Geduld und Offenheit leicht einen Zugang findet. Rafael Toral ist Gitarrist und spielt auf diesem Album noch Bass und „electronic instruments“. Er ist ein Klanggärtner, in dessen Beeten Form, Wachstum und Chaos unterschiedlich eingesetzt werden. Immer wieder gibt es Momente der Deutlichkeit – eine Klangfläche, die sich langsam ausbreitet und verändert, eine elegische Gitarrenfigur – die aber dann überwuchert werden von farbigen Klängen, die sich scheinbar unkontrolliert in alle Richtungen ausbreiten, Wege und Mauern überwuchern, sorgfältig angelegte Beete erweitern – um dann wieder eingefangen und beschnitten zu werden. Auf dieser Schallplatte passieren unendlich viele Dinge, man wird von Kleinigkeiten überschwemmt, kann sich kaum satthören an den unterschiedlichen Harmonien, Klangtexturen und -farben. Ein üppiges Album, ein Klanggarten, der in einem extrem fruchtbaren Jahr in voller Pracht und Blüte steht.

“Music For Black Pigeons“

I bought my copy of „Music for Black Pigeons“ a number of months ago, watched it and was very moved by it. But it wasn’t until I revisited it yesterday during a break in a session of free playing with a talented percussionist that I fully appreciated it. Watching it with a fellow artist allowed me to see it with fresh eyes and ears.After viewing it a second time, I realized just how artfully this film is executed. It is more than just merely another music documentary; it is really a humanistic art film that focuses on aging, love and the shared passion for artistic collaboration. And of course, always the beautiful music.

While the film centers on guitarist Jakob Bro, the beating heart of this film is in the elder players who recognized his talent and wanted to play with the young Danish maestro. Structurally, the film takes its time, setting the scene for each location, lingering on buildings or street scenes, giving the viewer a sense of place and atmosphere before diving into the more intimate scenes.

The brilliant direction and editing takes advantage of the nearly 15 years of filming, exploring the themes of aging and the palpable love between collaborators, which in many cases resulted in lifelong friendships. All of this moves back and forth in time, revealing the personalties of each player through fly on the wall moments in the recording studio and on stage.

Punctuating these vignettes are revealing interviews with many of the players. Unlike many such films, the questions are probing, the answers provocative and often profound. As a lifelong musician with a long career in music, I found the artists’ struggle to answer these questions relatable and incredibly insightful.

There are so many highlights it’s hard to pick just a couple. I loved every moment Lee Konitz is onscreen. He is painfully honest and real, and his humbleness is completely genuine. Here is a guy who has been a part of so many scenes in several important eras, and still demonstrates a childlike beginner’s mind in relation to Bro’s contemporary approach to modern music, and even though he admits to not fully understanding what’s going on, nonetheless embraces the moment and throws himself into the music wIth spontaneity, imbuing every note in each solo with meaning, great heart and wisdom. Just watching the love and recognition amongst his peers, especially the look on Jakob Bro’s face as Lee overdubs a brilliant solo that can only come from a lifetime of dedication to his craft, is worth the price of admission.

I also loved the portrait of nerdy bassist Thomas Morgan as we watch his morning regimen, getting on the PC (programming in DOS no less,) to cue up an incredibly diverse program of music while he performs his morning stretches and his own peculiar variations on yoga postures, then selecting his clothes for the day. Delightful as is his quirky interview, which starts off with what has to be one the longest pauses in documentary history.

There are a great many musicians featured in this documentary. From memory and in no particular order: Bill Frisell, Thomas Morgan, Joe Lovano, Joey Baron, Paul Motian, Jorge Rossy, Craig Taborn , Palle Mikkelborg, Arve Henricksen, the late John Christiansen, Mark Turner, Andrew Cyrille and several others. A number of these artists are also interviewed, as well as the ones I mention here.

I don’t want to give too many things away here for those who haven’t had the pleasure of viewing this film, but I will also add that the beautiful scene with Manfred Eicher in the studio with Bro and compatriots recording Bro’s tune dedicated to Tomacz Stanko, really touched my heart. The camera wanders around the control room and rests on a picture of a younger Eicher and Stanko and other photos from a decades long association. In his interview, Manfred Eicher tries to express his feeling about his many years in the recording studio with Stanko, finding himself at a loss for words, before he is finally overcome with emotion and unable to continue.

In the end, this film is a poignant portrait of elder musicians with really young hearts who are still willing to explore the edges of creative boundaries, playing with a younger generation of open creatives, and finding much to offer as well as to receive. The film also makes it clear that it’s the music that transcends the disparities of race, age, gender and cultural origins. All of these differences are ultimately superficial when artists come together with a common purpose.

I want to add that this film looks absolutely gorgeous; even though it was released on DVD, it looks as good (and sometimes better) as many of my BluRay discs. I honestly don’t know how they pulled that off, but they did. Also the sound, which is in Dolby Digital, sounds equally amazing, as good as many uncompressed Master Audio HD soundtracks in my Bluray collection.