Classic Rock im Schwabenland

Im Stuttgarter Raum erfreuen sich Rockfans älterer Generation gerade über eine Art Festival älterer Rockmusikerinnen. Am Montag Melissa Etheridge (64), am Dienstag Bonnie Raitt (bald 76) – und am Mittwoch die dienstälteste mit den größten Shows, Patti Smith, aktuell im 79. Lebensjahr.

Ich bedaure ein wenig, dass ich nicht zum Etheridge-Konzert ging; wie man hört, ist sie in Top-Form — ihre Stimme, ihr Gitarrenspiel und sehr ausufernde Interpretationen ältester Hits, spielt aktuell viele der besten Stücke ihrer ersten (und besten) vier Alben … und sehr wenig bis gar nichts aus den letzten 30 Jahren. Ich fragte mich, wann Musiker eigentlich bewusst wird, dass sie von zeitgenössisch Erfolgreichen zu „Greatest Hits Acts“ werden, die im Wesentlichen Songs ihrer erfolgreichsten Alben spielen und älteren ergrauten Herren meist ihre 30 bis 40 Jahre alten LPs signieren.

Eben daher war ich skeptisch; eh kein Fan nostalgischer Oldie-Shows in großen Mehrzweckhallen, auch wenn ich Melissa Etheridge in meiner Jugend gerne hörte und in gewisser Weise bis heute schätze, auch wenn sich meine Präferenzen offenkundig verändert haben, ich zwischendurch die Musik auch weniger zwingend fand. Brave and Crazy (1989) und Never enough (1992) höre ich immer noch sehr gerne, ein richtig starkes Album war zuletzt 2012 die Midwestern-Autobiografie 4th street Feeling. In ihren besten Werken hört man den Einfluss von Springsteen, Dylan, Crosby, Janis Joplin… und auch Bonnie Raitt.

Im Ländle bin ich allerdings, zu Besuch im Elternhaus, nachdem ich im Winter sah, dass die örtliche „Kulturinitiative Rock e.V.“, die seit rund 15 Jahren Größen wie Deep Purple oder Gianna Nannini in diesen kleinen Ort bringen, für den 1. Juli Bonnie Raitt eingeladen hat — passte grad gut, nachdem ich nicht lange zuvor durch Marc Marons hervorragendes WTF-Interview auf ihre Biografie und jüngste LP Just like that… aufmerksam geworden war und letztere direkt kaufte. Guter Anlass für einen Besuch hier — und für ein Konzert in der Turnhalle, in der ich in der Grundschule ungeliebten Sportunterricht hatte und kurzzeitig im Handballverein war, als wir tatsächlich unmittelbar auf der gegenüberlegenden Straßenseite im Mehrfamilienhaus wohnten.

Ich kenne Bonnie Raitts Werk nicht wirklich gut, jenseits einzelner Hits; ein paar jüngere LPs haben mir zuletzt dann gut gefallen. Bekannt ist sie für persönliche Songs, teils aus der Feder anderer, beeindruckendes Blues-Gitarrenspiel; eine Reihe Grammys gab’s für eigene Stücke und Alben, Ehrungen noch und nöcher bis hin zur Medaille des US-Präsidenten, seit 55 Jahren als Musikerin auch eine der einflussreichen weiblichen Stimmen im US-Blues/Roots/Country-Rock, gelegentlich auch Millionenverkäufe ihrer Alben. In Deutschland – Stichwort „Greatest Hits Act“ – nur für Leute im Rentenalter interessant, die aber alle begeistert mitgingen. Außer mir sah ich kaum eine Handvoll Menschen unter 50.

Sehr schön, die Band nach sechs Wochen Europatour bestens eingespielt zu hören. Wunderbare Mischung persönlicher Songs aus über 50 Jahren. Schade nur, dass sie keine ihrer tollen Dylan-Interpretationen zum Besten gab. Die gibt’s wohl auf Patti Smiths aktueller Tour wieder. Allerdings gehe ich nicht zum heutigen Stuttgarter Konzert, sondern hatte auch schon im letzten Jahr Karten für die Berliner Zitadelle gekauft. Dabei sind die Zitadelle-Konzerte eigentlich viel zu groß, mit – je nach Quelle – sieben- bis zehntausend Besuchern. Zum Glück habe ich sie schon bei deutlich kleineren Konzerten erlebt. Wer weiß schon, ob’s diesmal die letzte Gelegenheit wird. Ob sie mit über 80 noch immer regelmäßig durch Europa touren wird? Ich kann es mir nicht vorstellen – und habe lange hin und her überlegt, ob ich nicht auch zum kleineren Konzert in meiner Geburtsstadt gehen soll… besuche nun aber in der Zeit einen meiner ältesten und langjährigsten Bekannten hier, der selbst in diesem Monat 75 wird.

Kurzausflug nach San Francisco und Los Angeles

Ich wollte eigentlich den Dokumentarfilm über John und Yoko sehen; erwarte mir da vielleicht nichts Besonderes, trotz recht positiver Besprechungen in Filmmagazinen und im Deutschlandfunk, zumal Kevin MacDonald eher kein household name ist, aber seine Filme, auch die dokumentarischen, waren bisher immer zumindest sehenswert, also bin ich doch ein wenig neugierig.

Dann stellte ich allerdings fest, dass der Film in unserer Gegend heute nur am Nachmittag und frühen Abend gelaufen war, und nach Neukölln radeln lohnte sich daüf nicht, entdeckte aber stattdessen Point Blank heute ausnahmsweise in dem Programm stehen. Da das Gewitter früher als erwartet hereingebrochen war, und die werte Gemahlin für amerikanische Thriller immer zu gewinnen ist (eher als für Dokumentarfilme über Musiker), konnten wir kurzerhand durch den Park radeln und fanden uns kurz darauf in der kalifornischen Sonne des Jahres 1967 wieder.

Und mir fiel auf, dass ich den Film offenbar noch nie gesehen hatte. Oder womöglich vergessen. John Boorman hat gleichwohl ein paar ganz hervorragende Filme in die Kinogeschichte eingeschrieben (etwa The General, den ich sehr liebe), aber gewinnt auch ein so uralter Schinken (oder Streifen?) trotz nach heutigen Maßstäben technischen Unzulänglichkeiten und überaus altmodischen Männer- und Frauenrollen noch sein Publikum. Der Saal war jedenfalls voll besucht.

Wie ich herausfand, zeigen die da gerade eine kleine Reihe mit Filmen des „New Hollywood“, Point Blank ein Musterbeispiel — mit zahlreichen Originaldrehorten in der Großstadt, Unorten, wackeligen Actionszenen, grobkörnigen Nachtaufnahmen, Antihelden, rauen Schnitten und Übergängen. Aber eben auch fantasievoller Bild- und Tongestaltung, innovativer Dramaturgie und Gesellschaftskommentar zwischen den Zeilen. Manche ein Scorsese, Michael Mann und vor allem Tarantino hat den Film offenkundig nicht nur einmal gesehen. Vor dem Film zeigten sie alte Werbeclips aus den späten Sechzigerjahren sowie die Trailer zu den demnächst noch gezeigten New-Hollywood-Filmen, darunter Bullitt, der ebenfalls in San Francisco spielt, mit etlichen Autojagden die Seven Hills rauf und runter, die auch ich erst im April rauf und runter gelaufen bin. Ach ja, und Alcatraz spielt eine zentrale Rolle in Point Blank.

4 von 5 Sternen

Dreams so real und Blonde on Blonde

Vor einigen Tagen fragte mich David Rothenberg, wen aus dem ECM-Kosmos ich denn noch gerne porträtieren würde. Mit Jarrett, DeJohnette, Reich, Garbarek kamen Begegnungen ja leider nicht zustande; daher wäre Gary Burton vielleicht der einzige der alten, der ersten ECM-Generation, der noch auf meiner imaginären Liste wäre, auch wenn ich alles andere als ein fundierter Kenner seines enorm umfang- wie einflussreichen Werks bin.

Nun wollte ich die Chance allerdings nicht ungenutzt lassen und schrieb ihm eine E-Mail. Und, erstaunlicherweise, schneller als irgendjemand sonst von all jenen, die ich kontaktiert habe, antwortete er innerhalb von nicht mal einer Stunde: Sicher, komm gerne vorbei. Sag einfach, wann, und ich trag’s in meinen Kalender ein. Also fuhr ich ihn zu Hause besuchen und habe ihm nun gerade ein paar Stunden lang zugehört. Er hatte sich sogar schriftlich vorbereitet und seine ECM-Diskografie und ein paar zentrale Eckdaten vorab notiert:

Ich hatte ihm vorab mein Gespräch mit Carla Bley und Steve Swallow zu Dreams so real – Music of Carla Bley geschickt, und habe ihn dann auf Carlas „I didn’t like this one“ angesprochen. Für Gary war das eine neue Information, er gebe allerdings auch zu, dass er das Album selbst seit damals nicht mehr angehört habe. Er gab ausführliche Einblicke in seine Zusammenarbeit mit Manfred Eicher, von dem (und von Martin Wieland) er bei den zahlreichen gemeinsamen Produktionen unglaublich viel gelernt habe – weshalb er im übrigen später seine Alben allesamt selbst produzierte. Während seine zahlreichen Grammys hinter ihm im Regal standen, blieben seine Erinnerungen keineswegs ohne (selbst-)kritische Anmerkungen. Er schilderte faszinierend von seiner langen Karriere, erzählte auch recht offen von seinen zahlreichen bekannten Musikerfreunden und -kollegen.

Eine Weile sprachen wir über noch aktive ü80-jährige Musiker, und Gary erzählte, wie ihn der Dylan-Film A Complete Unknown berührt habe. Er selbst kam just zur selben Zeit aus dem Mittleren Westen (Indiana) nach New York und baute sich zeitgleich wie Dylan seine Karriere dort auf. „I knew half the people in that movie“ – und er habe teils in den Jazzclubs auf der gegenüberliegenden Straßenseite gespielt, Dylan allerdings leider nie getroffen; einmal wurde ein Doppelkonzert mit seiner und Dylans Band angesetzt, worauf er geradezu hinfieberte, doch leider sprang Dylan dann ab. Gary erzählte auch, dass ihn Blonde on Blonde 1966 so begeistert habe, dass er zwei der Musiker für sein eigenes nächstes Album buchte. Die erzählten ihm dann viele beeindruckende Geschichten von den Studio-Sessions mit Dylan, etwa dass er einmal einige Stunden lang die Band draußen in der Gasse spielen und aufnehmen ließ, dann aber doch erkannte, dass das Ergebnis nichts taugte; oder die Situation, als Dylan eines Tages im Studio noch einen Song fertig schreiben wollte, die nach Stunden bezahlte Band und Musiker sechs Stunden warten im Studio warten ließ, während er den Song schrieb … und dann die folgenden sechs Stunden, bis sechs Uhr morgens, spielten sie Sad Eyed Lady of the Lowlands ein. Wie sicher müsse sich jemand seiner Kunst sein, kommentierte Gary, als junger Mann in Anwesenheit stundenlang wartender Musiker und Techniker solche Konzentration und Selbstsicherheit aufbringen zu können – und am Ende entsteht so ein zwölf Minuten langer Song?

Auch erzählte Gary, wie er beim letzten Amerika-Konzert der Beatles war, mit zahlreichen Freunden, dann das Angebot bekam, die Band backstage zu besuchen, er aber meinte, „Ach, muss nicht sein, die Gelegenheit wird sich sicher noch einmal ergeben.“ Er beiße sich heute noch dafür in den Hintern.

Nun mache ich mich auf dem Weg zu einer neuen Red-Hook-Studioaufnahme mit Wadada Leo Smith und Amina Claudine Myers in Manhattan, ebenfalls ü80-jähriger Musiker/innen. Mein Interview mit Amina zu ihrem in Kürze erschienenen Soloalbum wird es Anfang Juni geben. Wadada (bald 85) kommt im Herbst übrigens zum letzten Mal auf Europatournee und spielt u.a. mit Jakob Bro, Marcus Gilmore und Thomas Morgan im Boulez-Saal. Ich habe natürlich direkt eine Karte gekauft.

Am westlichen Ende des Abendlandes

Vor einer weiteren Etappe mit dem Kronos Quartet in deren Heimatstadt besuche ich ein paar Museen für zeitgenössische Kunst und kaufe überall (mehr oder weniger) billige CDs. Im Armand Hammer Museum verirre ich mich in eine Ausstellung über Alice Coltrane, „Monumental Eternal“, habe aber nur ganz wenig Zeit, da just in der Stunde meines Ankommens eine Sonder-Performance angesetzt ist, weshalb die Veranstaltungsräume früher geschlossen werden, ich jedoch leider keinen Einlass zur musikalischen Darbietung erlange.

So sehe ich einen Teil der Ausstellung zumindest in flottem Tempo: Zahlreiche Artefakte aus Alice Coltranes Biografie und eine Reihe eigens für diese Räumlichkeiten erarbeiteter Auftragswerke, die mal mehr, mal weniger nachvollziehbar und sinnig daherkommen. Ich notiere mir ein paar Namen mitwirkender Künstlerinnen zur späteren Weitererforschung. Das beste Werk ist allerdings der Tisch am Eingang (kein Urheber genannt), „Please No Food and Drinks inside the Gallery“, in souveräner Klarheit umrahmt von knallig-orangen Wänden.

Zwar kündigt es der Ausstellungstitel nicht an, aber die ein paar Tage später im SF MoMA besuchte Retrospektive mit Werken von Ruth Asawa ist ebenfalls monumental – und zwar monumental umfangreich; man entdeckt Unmengen Unbekanntes. Überaus verlockend sind die vielen tollen Bücher, Bildbände und Biografien im Museumsladen. Aus Kosten- und Gewichtsgründen halte ich mich zurück, gehe direkt weiter in eine ebenfalls umfangreiche Ausstellung mehr oder weniger monumentaler abstrakter Werke, unter anderem von Krasner, Twombly und, immer ein Ereignis, Agnes Martin, mit einer Reihe metergroßer quadratischer Zeichnungen.

Eine Etage tiefer halten sich ungewöhnlich viele Menschen in der Ausstellung von Kunié Sugiura auf. Ich gehe durch, doch begeistert mich ihr Schaffen nicht so sehr, sehe aber eine alte Frau dort umhergehen, die, so denke ich mir, erstaunliche Ähnlichkeit mit der Künstlerin auf den verschiedenen Fotografien in der Ausstellung hat. Sie lässt sich dann auch mit einer anderen Besucherin vor einem der Werke fotografieren, und ich stelle fest, dass das gerade die Eröffnung ist, und die Frau natürlich die bald 83 Jahre alte Künstlerin selbst.

Ausstellungen mit frühen Fotografien von Paul McCartney und Filmen von Isaac Julian im deYoung schaffe ich leider nicht mehr, fahre aber immerhin auf den Observation Tower hinauf. Und filme stattdessen verschiedene supertotale Stadtpanoramen von verschiedenen der zahlreichen Hügel, die ich an anderen Tagen angestrengt mit schweren Equipment-Rucksack auf und runter laufe.

Was andernorts offenbar noch kaum jemandem bekannt ist: Das komplette Taxibusiness wurde mittlerweile von Waymo übernommen, die überall der Stadt fahrerlose automatische Autos einsetzen. Auf den ersten Blick dachte ich: „Ah, ein Gugl-Street-Auto“, aber dann waren es auf einmal so unglaublich viele davon, dass ich erkenne: Die fahren alle mit leerem Fahrersitz und Kameras links, rechts, vorne, hinten, oben und unten durch die Straßen und folgen den Verkehrsregeln (Stoppschilder an jeder Straßenecke) zuverlässiger als alle menschlich geführten Autos. So gesehen eine tolle Sache, denn das hält die Menschen dazu an, ebenfalls vorsichtiger zu fahren und die Verkehrsregeln in Ehren zu halten.

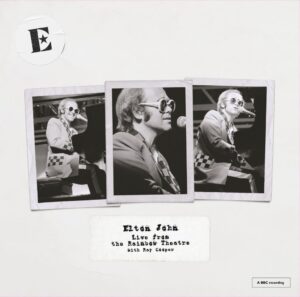

Solo

Gestern hatte ich noch davon geschrieben, dass so ein „just Elton and his piano“-Album bis heute bedauerlicher Weise fehlt. Vor ein paar Jahren gab es, zuerst anlässlich eines „Record Store Days“, das hörenswerte Livealbum Live from Moscow 1979, von einer Tournee mit Perkussionist Ray Cooper. Die beiden spielten bereits zwei Jahre zuvor einige Konzerte gemeinsam, von denen nun, wiederum zum heutigen „Record Store Day“ eine Zusammenstellung als limitierte LP: Live At The Rainbow Theatre 1977. Und gerade so, als hätte man auf meinen Blogeintrag von damals reagiert, bietet diese ganz famose Scheibe nun gar keine der unzählige Male auf Livealben und in Konzertfilmen vertretenen Hits, sondern ausschließlich 12 „Deep Cuts“, die die meisten Gelegenheitshörer vermutlich nicht einmal kennen.

So unmittelbar auf die 48 Jahre später veröffentlichten neuen Aufnahmen des Endsiebzigers ist diese LP durchaus ein ganz besonderes Fest. Die Aufnahmen präsentieren zwar nominell den selben Interpreten, doch liegen Welten zwischen diesen beiden Männern.

Größtenteils bietet diese Konzert-LP aus der ersten Maiwoche des Jahres 1977 Elton John solo, bei ein paar Songs stößt Ray Cooper dazu. Für die allermeisten Songs ist es der erste Auftritt auf einem Livealbum; diese Stücke waren nie in einer anderen Version als der auf dem jeweiligen Album zu hören, vor allem jene von Rock of the Westies (1975) und Blue Moves (1976) – Alben, von denen (bislang) nicht einmal irgendwelche special editions mit Demo-Versionen o.ä. erschienen.

„The Greatest Discovery“ und „Tonight“ gab es zehn Jahre später auf dem Orchester-Livealbum aus Australien der 86er-Tour (die Studioversionen von 1970 bzw. 1976 sind ebenfalls mit Orchester, so auch „Sweet Painted Lady“ vom 73er Goodbye Yellow Brick Road), doch diese vollkommen reduzierten Versionen sind nun eine ganz neue Erfahrung. Ebenso der Gospel „Border Song“, die untypischen Chanson- und Jazz-Nummern von Blue Moves, „Cage the Songbird“ (für Edith Piaf) und „Idol“ und den Fast-Country von „Roy Rogers“ und „I Feel Like A Bullet (In The Gun Of Robert Ford)“ sowie das kaum bekannte „Dan Dare (Pilot Of The Future)“.

Obwohl die 12 Songs von ganz unterschiedlichen Alben stammen, ergeben sie auf dieser LP ein wunderbares Ganzes, ein überaus eindrucksvolles rundes Album. Für mich vermutlich die Archivveröffentlichung des Jahres!

Elton und Brandi

Zu den Musikern, deren Oeuvre mich schon seit meiner Kindheit begleiten und zu jenen, deren veröffentlichtes Werk ich in der Gänze kenne, zählt Elton John. Seit ich denken kann, rief das bei vielen Leuten immer wieder verwunderte Blicke und irritierte Kommentare hervor, zumal ich sonst ja oft auch eher recht radikale und experimentelle Sachen genieße und verteidige, die vielen Leuten eher Kopfschmerzen als Freunde schenken. Ich hatte wohl, was Pop- und Rockmusik betrifft, schon in meiner Jugend eher eine Neigung zu jenen, die trotz irgendwelcher Widerhaken (wie z.B. dass sie nicht in die Erwartungen passten) einen erfolgreichen Weg im Pop gegangen sind — Elton John, Freddie Mercury, Gianna Nannini, Patti Smith, David Bowie, Björk, Annie Lennox, Fiona Apple sprachen mich damals weit mehr als die typischen Macho- und Testosteronrocker (und -Rapper), die (nicht nur aber natürlich auch) in meiner Jugendzeit überaus beliebt waren, oder die glatten Sängerinnen, die Millionen Platten verkauften.

Bis heute kann ich viele von Eltons Meisterwerk-Alben jederzeit hören (und mitsingen) – und nach wie vor verteidigen. Und es gibt doch viele davon. Auch wenn der bald 80-Jährige über die Jahrzehnte immer wieder mal auch Sachen aufgenommen oder verzapft hat, bei denen ich auch beim wiederholten Hörversuch „Was für ein Käse“ denke (beispielsweise das komplette „Aida“-Album) und die Qualität immer wieder auch schwankend ist, freue ich mich nach wie vor jedes Mal, wenn’s alle paar Jahre mal ein neues Album gibt. Häufig wird es die Gelegenheit nicht mehr geben, dass ich eine neue CD von Elton John auspacke und zum ersten Mal anhöre.

Die letzte Platte The Lockdown Sessions war eine extrem heterogene Kollektion von Duetten, darunter ein paar „Hits“, die songwritingmäßig deutlich unter dem Niveau selbst vieler seiner durchschnittlicheren Nummern sind. Auf der CD hörte ich allerdings erstmals Brandi Carlile und wurde neugierig auf ihr damals neues Album In these Silent Days, ein großartiges Songwriteralbum (das ich erst auf CD kaufte und dann später passend auch noch als LP), nicht nur sehr stark von den Großen der Siebziger beeinflusst – im Wesentlichen von Elton und Joni, die Brandi als ihre „Eltern im Geiste bezeichnet“ – sondern klingt erstaunlicherweise auch total so, als wäre es Mitte der Siebziger entstanden. Und Brandi Carlile hat nicht nur ein tolles Händchen für hervorragendes classic songwriting, sondern obendrein eine beeindruckende Präsenz in ihren Performances, anders als einige andere der Kollaborateure der The Lockdown Sessions .

Nun haben Brandi und Elton ein komplettes gemeinsames Album aufgenommen, das heute in meinem Briefkasten landete, und nicht überraschend ist es eine Kollektion von Songs, die ebenfalls an die Siebziger anknüpfen und – anders als die enorm unterschiedlichen Elton-Alben der letzten 25 Jahre (zuletzt wohl Songs from the West Coast, 2001), die ich größtenteils sehr schätze – streckenweise tatsächlich auf erfrischende Weise altmodisch. Hier und da ein bisschen (unnötiger) Bombast, andererseits aber auch ein paar subtile, charmante Sachen. Dass das visuelle Design, wie schon bei den Alben der letzten zehn Jahre (speziell The Lockdown Sessions und Wonderful Crazy Night) haarsträubend albern ist – geschenkt. Nicht hinschauen… Ein sensibles Design wie bei Brandi Carliles Alben wäre weitaus passender gewesen. Die vielen persönlichen und berührenden Momente dieses Albums sind nun ein bisschen unter dem knalligen Camp dieser aufgedrehten „Gay Theatrics“ vergraben.

Das letzte Elton-Album, das wirklich grandiose Songs hatte, The Diving Board, 2013 erschienen, hatte leider den Haken, dass es als „just Elton and his piano“ angekündigt worden war, aber dann doch eine Spur zu viele weitere Gastmusiker drauf hatte. Dieses neue endet mit einem sehr bewegenden, sehr persönlichen Solo, das eben dort anknüpft, und es bleibt zu hoffen, dass es nicht sein letztes Album ist und er an diesem Faden noch einmal weiterspinnt. Eine kraftvolle Stimme hat er noch, das muss man ihm lassen, zumal sie sich über die Jahrzehnte hin extrem gewandelt hat. Wenn es wieder vier Jahre dauert, bis er ein Album rausbringt, ist er immerhin schon 82. Wie viele (Rock-)Musiker bzw. Songwriter liefern als (über) 80-Jährige noch was ab, geschweige denn was Interessantes? Johnny Cash, Lou Reed, David Bowie haben gerade so (oder gerade so nicht mehr) die 70 erreicht und ihr reifes Spätwerk entsprechend deutlich früher abgelegt. Patti Smith hat sich seit 2012 leider vom Veröffentlichen neuer Songs komplett verabschiedet, auch wenn sie auf Tour noch immer große Kraft hat (im Sommer gehe ich wieder hin, vielleicht auch mehrmals). John Cale immerhin hat letztens mit knapp 83 noch ein gar nicht unspannendes, gar nicht lahmes Album rausgebracht. Das letzte von den Stones fand ich auch überraschend stark; ich höre es nach wie vor sehr gerne. Witzig auch, dass sie dort, nachdem Charlie Watts nur noch auf zwei Songs mitspielen konnte, Bill Wyman einmalig aus dem Ruhestand zurückgeholt haben und nochmal alle fünf zusammenkamen — sogar in diesem einen Fall mit Elton John an den Tasten!

Ein vollkommen Unbekannter?

Eben auf der großen Kinoleinwand James Mangolds A Complete Unknown angeschaut (in deutschen Kinos hat er albernerweise den „deutschen“ Titel Like A Complete Unknown). Der Film ist bzw. hat mir deutlich besser gefallen, als ich erwartet hatte. James Mangold ist im Allgemeinen nicht als großer Künstler bekannt, auch nicht als Autorenfilmer, eher als solider Handwerker, der jeden Stoff auf eine zugängliche bis gefällige Weise publikumsfreundlich zubereitet – und damit regelmäßig für die Oscar-Saison fit macht. Und auch A Complete Unknown ist erwartungsgemäß durch und durch konventionell und zudem ein solider Historienfilm – zwei Aspekte, die ich sonst nicht besonders mag, wenn ich ins Kino gehe. Doch davon abgesehen ist das Ganze sogar bemerkenswert weniger gefällig, als ich befürchtet hatte. Vor allem wird doch ein großer Fokus auf die Musik, auf die Songs gelegt, anfangs von Pete Seeger, Joan Baez und Woody Guthrie, dann aber auch auf den frühen Dylan. (Im Fall des Maria-Callas-Films Maria von Pablo Larraín hatte irgendeine Zuschauermeinung, die ich las, einen solchen erzählerischen Fokus auf gut ausgewählte Musikstücke letztlich als nachteilig ausgelegt, absurderweise.) Und sowohl damit als auch mit der inszenatorisch und schauspielerisch dann doch bemerkenswert und überraschend unsympathischen Darstellung der Filmhauptfigur Dylan macht der Film bei einer zweieinhalbstündigen Laufzeit keine großen Zugeständnisse an ein Mainstream-Publikum. Andererseits erklärt eben das auch ein wenig, warum Dylan selbst dem Film seinen „Segen“ gegeben hat, da er bekanntlich kein großer Fan von freundlichen Huldigungen seiner Person ist. Wenn man Dylan als Person vorher nicht mochte, wird man ihn nach dem Kinobesuch garantiert nicht sympathisch finden: Das macht der Film auf jeden Fall sozusagen richtig und wird dem Enigma damit gerecht.

Zudem werden etliche Figuren und Umstände, die heutigen jungen Menschen, zumal außerdem der Vereinigten Staaten, sicher kein Begriff sind, ausführlich erzählt: Die Figur Joan Baez hat ein wenig die etwas undankbare Rolle als attraktive Stichwortgeberin und Anhimmlerin der Hauptfigur; letztlich ist sie sogar die sympathischere Figur als Dylan; ihr Charisma vermittelt die Schauspielerin sehr gut, wenn die echte Joan sicher komplexer und weniger „nice“ war (wie man auch aus dem jüngsten autobiografischen, überaus sehenswerten Dokumentarfilm Joan Baez – I am a Noise entnehmen kann). Auch die Dylan-Freundin „Sylvie Rosso“, der man klugerweise nicht den echten Namen Suzie Rotolo gegeben hat, bleibt ein wenig unterkomplex als Dylans frühe große Liebe und wichtiger Einfluss in der New Yorker Kunstszene, wobei letzteres aber nur für Aufmerksame wirklich erzählt wird. Edward Norton allerdings füllt die in den USA bis heute kulturgeschichtlich legendär relevante Figur Pete Seeger oscar-reif mit Leben. Und Timothée Chalamet ist tatsächlich auch wirklich stark in der Hauptrolle, wie ich ihn bisher in keinem Film gesehen habe. Es ist sicherlich eine exzellente Regie-/ Besetzungsentscheidung, einen allgemeinen Sympathieträger in dieser schwierigen Rolle zu besetzen; sonst würde ein unvoreingenommenes Publikum vermutlich so eine Geschichtsstunde nicht knapp 150 Minuten lang durchhalten. Dafür sind viele Details in der Geschichte und der Figurenzeichnung eben doch sehr spezifisch für Musiknerds oder Menschen, die die 1960er noch miterlebt haben, sowie für den kleinen Kreis von Leuten, die sich für das doch recht spezifische Thema einer solchen Künstlerfigur und ihrer Nöte begeistern können. (Ich kann davon ein Lied singen…) Trotz der Laufzeit wurde mir keine Minute langweilig; ich hätte sogar eine ganze Serie mit diesem Material angeschaut, war fast traurig, dass es irgendwann zu Ende war.

Und dann sind da natürlich diese unfassbar großartigen Lieder, die das Ganze zusammenhalten. Denn der Film ist, ungeachtet des thematischen roten Fadens, der sich doch ganz wunderbar auch in Todd Haynes‘ ungleich kreativeren Dylan-Film I’m not there wiederfindet, dann letztlich eine große Verbeugung vor diesen Songs und ihrer bis heute bleibenden Relevanz, sowohl für die Zeitgeschichte (im Sinne eines Historienfilms über die frühen Sechziger), die Musikgeschichte (in Anbetracht des übergroßen Einflusses bzw. Wertschätzung, den/die Dylan bis heute bei 99% aller Songwriter genießt) als auch für die Kulturgeschichte im größeren Sinn. Große Klasse, wie Chalamet (und im übrigen auch die Tonmischung!) diese Songs zum Leben erweckt. Das ist alles andere als selbstverständlich.

Lynch

Wenige Filme habe ich so häufig gesehen, zumal im Kinosaal, wie einige von David Lynch. Die Todesnachricht las ich, als ich in Banff vom Mittagessen in einem koreanischen Restaurant, wo ich alleine gesessen hatte, in meinen Mietwagen zurück ging, mich reinsetzte und überlegte, was ich als nächstes tun würde. Ich öffnete Facebook, wo ich manchmal am ehesten mitbekomme, wenn was in der Welt passiert ist, und das erste, was erschien, war die Verkündigung von Lynchs Tod über sein Künstlerprofil in meinem „Feed“ (keine Ahnung, wie das heutzutage eigentlich auf deutsch heißt). Mir war nicht mehr bewusst, dass ich „David Lynch“ aus Facebook abonniert hatte, und so erschien mir die Nachricht auf den ersten Blick recht unwirklich, so im tiefen Winter in Kanada, in einem Auto, zumal die Verkündung so sachlich und mit einem recht untypischen Bild (Lynch an der Gitarre) verfasst war.

Die Nachricht war zu dem Zeitpunkt etwa drei Stunden alt, und das Weiterscrollen in meinem Facebook-Bekanntenkreis zeigte, dass nahezu jeder diesen Todesfall bereits kommentiert hatte. In den folgenden Tagen bestätigte sich wieder, wie viele, teils extrem unterschiedliche Menschen in meinem weiteren Umfeld eine persönliche Beziehung zu Lynch und seinem Werk hatten. Vermutlich hatte ich seit David Bowies Tod nicht von so vielen Seiten so viele persönlich betroffne Kommentare zu einem verstorbenen Künstler gelesen und gehört.

Auch für mich war Lynch sicherlich mit entscheidend für meine Berufs- und Studiumswahl. Und offenbar gilt das auch für unzählige meiner Regiekolleg/innen. Kaum eine/r, der/die das nicht nach dessen Tod noch einmal kundgetan hat. Auch etliche Musiker-Freunde erwähnten das. Mit der Sängerin Mattiel aus Atlanta bspw. habe ich mal eine Weile über Lynch gesprochen; sie hat zwar nicht Film studiert, aber sie hat ihre Musikvideos immer komplett selbst gemacht und mir mal erzählt, dass sie dafür – „learning by doing“ – viel von Lynch gelernt habe.

Gewissermaßen habe ich Lynchs Werk auch vor meinem eigentlichen Studium schon recht intensiv studiert (u.a. unter Zuhilfenahme des dem Interviewbuchs „Lynch on Lynch“ und anderen Büchern). „Lost Highway“ kam am Ende der Woche meiner Abiturprüfungen raus (und Geburtstag hatte ich in der Woche auch noch) – und hat auch mich enorm geprägt. „Mulholland Drive“ kam schon vor meinem Studium in die Kinos, und ich erinnere mich immer sehr intensiv daran, wie ich nach dem Film, es war eine Spätvorstellung (22 Uhr 45; ich habe letzte Woche die Eintrittskarte in meiner Soundtrack-CD wieder gefunden), nachts um zwei aus dem Kino kam und durch Berlin nach Hause radelte; es war vollkommen überraschend Schnee gefallen, alles war weiß, die Stadt komplett still (Wochentag + Wintereinbruch), und der Himmel war irritierend hell, in surrealen Rottönen. Das war eine bizarre Erfahrung, nach diesem Film, der vieles auf den Kopf stellte. Bis heute ist es wohl der Film, den ich am häufigsten im Kino gesehen habe.

Nicht selten muss auch ich (wie viele Kolleg/innen), in vielen verschiedenen Zusammenhängen, in meinem beruflichen und künstlerischen Tun an Lynch denken. Auch wenn man selbst natürlich nie etwas Vergleichbares macht.

Einmal hatten wir an der Filmakademie die seltene und seltsame Chance, dass Lynch für eine Veranstaltung mit den Studierenden kommen wollte. Es wurde dafür ein großer Kinosaal, das Arsenal, bereitgestellt, und alle, die irgendwie davon gehört hatten, kamen vorbei, man erwartete die Chance, von Lynch ein kleines Scheibchen Goldstaub-Inspiration mitzunehmen. Der Saal war über Gebühr voller Studenten, auch bis an die Potsdamer Filmhochschule hatte sich das herumgesprochen. Lynch saß auf der Bühne, neben ihm vier oder fünf seltsame rundliche Herren in Anzügen. Und dann wurde kundgetan, Lynch werde nicht über seine Arbeit sprechen (als Gast an einer Filmhochschule!), sondern über Transzendentale Meditation (TM) – und dazu Fragen gerne beantworten. Das geschah dann auch, und auf alle Anwesenden wirkte das Ganze wie eine Theatershow aus einem Lynch-Film – und der Stargast wirkte auf uns, als sei er einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Es war reichlich bizarr. Der damalige Leiter unserer Ausbildungsstätte, Hartmut Bitomsky, entschuldigte sich später, dass er da vorab nicht genauer nachgefragt hatte, was zu erwarten war; die einmalige Gelegenheit, Lynch zu Gast zu haben, sei auch ihm zu verlockend und einmalig genug erschienen. Damals war noch nicht gemeinhin bekannt, dass Lynch ein Anhänger der TM war, die er in höchsten Tönen lobte, und die Herren neben ihm nickten und lächelten immer nur wortlos, während sie da auf der Bühne saßen. Es wirkte so, wie man sich Scientology vorstellte. Lynch sprach sogar vom Weltfrieden via Meditation. Einer der damals anwesenden Studenten, David Sieveking, hat in der Folge den Dokumentarfilm „David wants to fly“ gemacht, über seine Entzauberung von Lynch als so wichtigem Autorenfilmer für ihn und für uns alle.

Diese Episode ist lange vergessen, und Lynch hat sich mit den 18 Stunden „Twin Peaks 3“ später auch mehr als rehabilitiert. Zahlreiche Berliner Kinos haben in den letzten Wochen ihr Programm umgestellt, und man konnte das Lynch-Kinogesamtwerk (inklusive des sehr schönen Dokumentarfilms „The Art Life“) überall in Berlin sehen. Wir schauten „Mulholland Drive“, „Lost Highway“ und vorgestern, am Samstag, schließlich „Eraserhead“ – alle drei sah ich nun erstmals in digitalen Vorführkopien. Und zum Glück war die Vorstellung jeweils sehr laut. „Mulholland Drive“ wurde leider komplett asynchron abgespielt, der Ton eine knappe halbe Sekunde verzögert, was mir Kopfschmerzen bescherte. Ich konnte nicht auf die Münder der sprechenden Figuren schauen. Nach dem Film fragte ich nach, ob sich denn niemand beschwert habe, und der Kinomitarbeiter war rasant in seiner Antwort: „Das ist vom Verleih so gewollt.“ Nach ein paar Minuten Diskussion mit dem Herrn meinte ich abschließend: „Naja, interessant zu wissen, dass ich der einzige war, den das gestört hat, dann ist es halt so.“ — und er gab schließlich zu, dass sich doch schon während des Films einige über den asynchronen Ton beschwert hatten.

Zu „Lost Highway“ nahmen wir ein ganzes Rudel kunstinteressierter Berliner Freunde mit, die den Film allesamt erstaunlicher Weise noch nie gesehen hatten. Die Wiedersichtung dieser drei Filme (plus einer TV-Doku in der Arte-Mediathek) bewies wieder einmal, wie sensationell gut Lynch als Filmemacher, als Filmkünstler war. Dass er mit so wenigen Filmen die Sprache des Kinos so enorm gut beherrschte, beeindruckte mich bei „Lost Highway“ wieder einmal. „Kein Wort zu viel“ meinte eine der mitgekommenen Freundinnen, sie habe sich prächtig amüsiert, wie bei René Pollesch in der Volksbühne. Diese Filme sind – noch immer – einfach phänomenal gut. Und dabei doch so enorm vielschichtig. Die Meisterschaft und Einzigartigkeit der Regiearbeit treibt mir fast die Tränen in die Augen.

Sonntag Abend in der Volksbühne: Zola Jesus, eine Sängerin aus Wisconsin, von der ich einige Alben habe. Sonst baut sie ihre sehr exaltierte, fast opernhafte Musik mit umfangreicher Instrumentierung, Klangwelten und Elektronik aus. Diesmal solo am Flügel, nahezu ohne elektronische Effekte. Ich war skeptisch, aber es funktionierte erstaunlich gut, war intensiv, auch wenn in der ersten Hälfte sicher 50 bis 80 Zuschauer den Saal zwischen den ersten Stücken verließen. Offenbar hatten sie keine Solo-Show erwartet. Oder fanden den Gesang zu exaltiert. Zum Schluss sang sie, als Verbeugung vor David Lynch, den sie einmal getroffen hatte, „In Heaven (Lady in the Radiator Song)“ aus „Eraserhead“, den ich 24 Stunden zuvor im Kinosaal in der digital restaurierten, klanglich beeindruckend wiedergegebenen Vorführung gesehen hatte.

Die letzten Tage

Als ich vor 25 Jahren nach Berlin zog, war gerade das „Arsenal“, das in der Stadt jedem Filmmenschen vertraute und enorm wichtige „Kommunale Kino“ an den Potsdamer Platz umgezogen. Der Potsdamer Platz sollte ja, wie die Geschichte es in den 1920ern angefangen hatte, wieder der pulsierend-lebendige Mittelpunkt Berlins werden, an der Schnittstelle von Ost und West, Nord und Süd Berlins. In die 8. und 9. Etage des „Filmhauses“ frisch eingezogen: die Filmhochschule „DFFB“ ein (herübergekommen aus alten Westberliner Gebäuden am Theodor-Heuss-Platz), darunter die „(Freunde der) Deutsche(n) Kinemathek“, seit 1970 verantwortlich für die Sektion „Forum“ bei der Berlinale und eben für das Kino „Arsenal“ mit seinen großen Retrospektiven, Werken der gesamten Filmgeschichte, besonderen Gästen und Premieren und so weiter, darunter über mehrere Etagen das Deutsche Filmmuseum — gemeinsam verwalten die Organisationen auch das Filmarchiv der Deutschen Kinemathek, mit Werken aus allen Epochen des deutschen und internationalen Films. Im Erdgeschoss das Filmbuch-Fachgeschäft (kam später, ich weiß nicht mehr sicher, was in den 2000ern in den Räumen war) und die Bar „Billy Wilder’s“, und im Untergeschoss dann das Kino „Arsenal“ und die Studios der DFFB. Auch die Berlinale sollte vornehmlich am Potsdamer Platz stattfinden; immerhin gab es über Jahre dort die höchste Kinosaaldichte Europas (mit den 8 Sälen des mittlerweile geschlossenen CineStar, den 18 Sälen des Cinemaxx, zwei IMAX-Kinos, dem DFFB-Kinosaal, den beiden Arsenal-Sälen und während der Berlinale auch dem „Berlinale Palast“, während des übrigen Jahres ein Theater).

Das Arsenal war seit jeher der Ort, wo sich in Berlin die wahrhaft Filminteressierten zusammenfanden; das erzählt dir jeder. Als ich nach Berlin kam, hörte ich laufend Leute sagen, dass das neue Arsenal-Kino keinen Charme mehr habe, zu kühl und steril, man da nicht mehr gerne hingehe. Wie der gesamte Potsdamer Platz ja sowieso unter Berlin-Bewohnern unbeliebt war wie kein anderer Ort. Niemand in Berlin schien ihn je zu mögen – obwohl Berlin-Besucher ihn immer gleich besuchen wollten. Zwischenzeitlich ist von der lebendigen Atmosphäre, die vor 20 Jahren dort alltäglich war, nichts mehr übrig.

Schon als ich 2004 als Regiestudent an der DFFB begann und über Jahre tagtäglich in den 8. und 9. Stock des „Filmhaus“ am Potsdamer Platz – mein zweites Zuhause für viele Jahre – ging, war bekannt, dass der Mietvertrag fürs Filmhaus und alle Institutionen nur für 20 Jahre, bis 2020 gelten sollte. Was danach geschehen sollte? Niemand wusste es.

2020 war ich schon lange nicht mehr an der Filmakademie, aber sehr viele bleiben dieser Institution lebenslang verbunden, und ich besuche bis heute immer wieder mal die noch immer fast wöchentlich stattfindende Dokumentarfilm-Gruppe von Andres Veiel, der an der DFFB seit fast 20 Jahren der wichtigste und kontinuierlichste Dokumentarfilmregie-, ach was sage ich… der kontinuierlichste Regiementor ist. Und auch wenn das Angebot in erster Linie für die aktuell Studierenden gemeint ist, sind Ehemalige und Freunde jederzeit willkommen, auch um eigene Projekte in verschiedenen Stadien zu zeigen und zur Diskussion zu stellen. Gelegentlich trifft man Leute nach Jahren dort wieder.

2020 also wurde der Mietvertrag, der die DFFB laut Berichten ein Drittel ihres Jahresbudgets kostete, noch um eine Galgenfrist bis 2024 verlängert, und zwischen zahlreichen Direktorenwechseln wurde nach Wegen gesucht, wohin mit der Akademie.

Der Dezember stand im Arsenal ganz im Zeichen des Abschieds. Jeden Tag gab es besonders kuratierte, einmalige Filmvorführungen mit Gästen und Einführungen. Die Berliner Film- und Cineastenwelt traf sich dort. Dirk von Lowtzow, Sänger und Texter von Tocotronic, erwähnt in seinem 2020/2021 verfassten Corona-Tagebuch, das er über 365 Tage von seinem 50. Geburtstag an am 20. März 2020 geschrieben hat, immer wieder das Arsenal-Kino und den Potsdamer Platz. Ein Film, über den er in seinem Buch schrieb, wurde Anfang Dezember noch einmal gezeigt, Dirk las zur Einstimmung die Passage aus seinem Buch. Am vorvergangenen Wochenende wurde Ulrike Ottingers achtstündiger „Taiga“ gezeigt, viele Besucher kamen. In den Pausen gab es mongolisches Essen. Nun hat das Arsenal seine Pforten geschlossen, und alle sind wehmütig. Ob das neue Arsenal, das Anfang 2026 auf dem Gelände eines ehemaligen Krematoriums („Silent Green“) in Wedding eröffnet wird, wieder den Charme haben wird, den das Arsenal am Potsdamer Platz hatte, fragen sich einige.

Die Institutionen des Filmhauses werden in alle Winde zerstreut. Die DFFB landet in Zwischennutzung im Berliner Außenbezirk Adlershof, wo keiner der Studenten freiwillig hingehen würde. Und auch die Dozenten nicht. Später zieht die DFFB in einen Neubau in Wedding oder Moabit.

Letzte Woche der letzte gemeinsame Abend der Veiel-Gruppe im 9. Stock des Potsdamer Platzes. (Die weiteren Treffen finden in der Akademie der Künste statt.) Die Büros sind bereits ausgeräumt, Ende der Woche werden alle Türen verschlossen. Manche der anwesenden Studentinnen hatten 2013 hier zu studieren begonnen und machten noch einmal Fotos von sich vor der Fensterfront, wie damals, bei Studienbeginn. Ein ehemaliger Kommilitone, der gemeinsam mit mir 2004 angefangen hatte und mit dem ich im Winter 2004 einen gemeinsamen Dokumentarfilm im ersten Studienjahr gemacht habe, kam auch vorbei. Auch wir machten ein Foto von uns, wo wir einst Jahren tagtäglich zu mittag aßen, auf der Terrasse der 9. Etage, von der vor zehn Jahren ein depressiver Student in den Tod sprang und auf der einer der Direktoren, so geht die Legende, zur Provokation seinen Hintern entblößte und deshalb rausgeworfen wurde.

Ich ging ein letztes Mal die Gänge ab, in denen ich so viel Zeit verbracht habe. Meinen letzten Besuch im Arsenal hatte ich am vorletzten Abend, bei einer Vorführung eines persönlichen Dokumentarfilms eines israelischen Filmemachers, den er 2011 gemeinsam mit einem palästinensischen Freund gedreht hatte. Er bricht beim Publikumsgespräch nach dem Film in Tränen aus, sagt, er hätte nie für möglich gehalten, dass sich sein Land so entwickelt, habe abgewunken, als ihm palästinensische Freunde damals von genau dieser Angst erzählten. Er sagt, er erkenne sein Heimatland nicht wieder. Er lebt seit bald zwei Jahren in Lissabon. Es versteht die Welt nicht mehr. Er hofft, dass er im neuen Arsenal wiederkommen darf und dass sein Besuch als letzter Gast des alten Arsenals kein böses Omen sei.