Uncategorized

Desert Island Collection (1) – Henry, Randolf, und ich

Die ersten Lieferungen sind da. Randolf ist mein Jahrgang, und wir sind gemeinsam von der Sexta bis zur Oberprima auf dem „Max-Planck“ gewesen. Auf seiner Liste finde ich eine Platte von Emerson, Lake & Palmer, und ich glaube, er hat damals schon so davon geschwärmt, dass er die Langspielplatte mit in die Penne brachte. Es ist mehr als verständlich, nach El Hierro absolute Schätze aus den jungen Jahren mitzubringen. Bei meiner Liste, die ich hier als Moderator gegen alle Regeln dazuschmuggle (keine Flowworker!), gibt es auch, mindestens, einen persönlichen Superevergreen. Weil keiner unserer Leser doof ist, geht es hier nicht um die coolste Schatzkiste, sondern um alte und neue und zeitlose Lieben, „albums of excellence“, Alben, die wir gezielt auswählen, für diese imaginären drei Wochen als „Einzelgänger“ in einem kleinen Häuschen auf El Hierro. Henry K. – wir kennen ihn alle als „Radiohoerer“ – lebt Musik und trifft eine besondere Entscheidung. (s.u.) Wie gesagt, meine Liste ist irregulär – typisch für einen „auktorialen Erzählstil – einen klaren Plan mal kurzfristig zurecht zu stutzen. Der gute Randolf hat ja auch einen Trick angewendet, und mit Steely Dans „Citizen“ gleich die volle Dröhnung der Band von 1972-80 mitgehen lassen. Werde ich mir merken. (m.e.)

Santana – Caravanserai

Mike Oldfield – Tubular Bells 3

Steely Dan – Citizen

Al di Meola – Elegant Gypsy

Buena Vista Social Club (das legendäre Album)

Emerson, Lake & Palmer – Tarkus

Fourplay – Between the Sheets

Genesis – Nursery Crime

Mario Biondi – Beyond

The Nice – Five Bridges

(Randolf Kukulies’ Kiste, Cuxhaven)„Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass ich dort keine Musik hören würde. Ich selbst war vor einigen Wochen auf einer Insel und habe dort bewusst keine Musik gehört. Eines Morgens, gegen 5.45 Uhr, saß ich auf der Veranda und lauschte den Geräuschen der Umgebung. Da waren nur unzählige Vögel und der Wind, der durch das Schilf strich. Etwas später ging die Sonne auf und tauchte alles in ein warmes Licht. Ein wunderbarer Moment! Musik würde ich an diesem wunderschönen Ort am Meer nicht hören wollen. Einfach nur die Geräusche dort auf mich wirken lassen. (Henry K.‘s Bekenntnis, Zwickau)

Bo Hansson: Lord Of The Rings

Keith Jarrett: The Survivors Suite

Søren Skov Orbit: Adrift

Beth Gibbons: Lives Outgrown

Jon Hopkins: Ritual

Dadawah: Love and Peace

Van Morison: Veedon Fleece

Harold Budd & Brian Eno: The Plateaux of Mirror

Codona 1/2/3 (ECM Boxset)

Paul McCartney / Wings: Band On The Run

(Michael E.s Kiste, Aachen)monthly revelations (september)

ALBUM Søren Skov Orbit: Adrift (irresistible, organic, ancient, inventive) / FILM Tatami („Diesem Film sieht man an, dass die Leute hinter der Kamera Ahnung vom emotional ausgelegten großen Kino haben, und der Film ist auch klar als Genrestoff als hochspannender Thriller im Sportmilieu erzählt; es gibt auch einige Kamerakniffe, die verraten, dass das Ganze nicht super-billig und super-indie gewesen sein kann, doch die Geschichte wird immer sehr präzise, sehr klar und ganz nah an den Charakteren erzählt. (Ingo J. Biermann) / TALK Joe Newland aka Clevelode (a terrific album of reflective beauty, and a conversation worth reading) / PROSE Bernd Witthüser: „Hat Hendrix gespielt?“ (eine kleine Geschichte von speziellen Barden aus der alten BRD, und hier ein Bild aus jenen Jahren, von denen manche sagen: „those were the days!“)

POETRY Thomas Kunst: WÜ (ein ungewöhnlicher Lyrikband von der guten alten Tante Suhrkamp, der vor Rätsel stellt und verzaubern kann) / BINGE The Newsreader (arte, Staffel 1, exzellente Zeitreise in den pre-internet Jorurnalismus der „wilden“ Achtziger, ein Hauch von „soap“, und dennoch Klasse, flowfaktor 10, HIER der Trailer) / ARCHIVE Steve Beresford: Dancing The Line (noch ein toller Trip in die Achtziger!)

In den Farben des Dunkels

Anno 2023 schossen Andreas Pflüger, S.A. Cosby und James Kestrel die schwarzen Sterne vom Himmel. Don Winslow auch. Es fehlt mir die Fantasie, es könnte 2024 einen tieferen und fesselnderen Kriminalroman geben als Chris Whitakers Südstaaten-Epos. Das Cover ist nicht preisverdächtig, der Roman der Hammer. Die Story, die Inszenierung, die tausend Zwischentöne. Ein Junge mit Augenklappe rettet ein Mädchen und geht selbst verloren. Chris Whitaker entfaltet die Geschichte in zahllosen Kapiteln, in einem Sprachfluss voller Rausch und Sachlichkeit. Ich fühlte mich, rein von der Atmosphäre, an „Wer die Nachtigall stört“ erinnert: eine seltsame Magie, allen Unheimlichkeiten und Erschütterungen zum Trotz. Ein neues Lieblingsbuch. Wenn es einmal verfilmt wird, sollte Coltranes „Alabama“ im Abspann laufen. (m.e.)

5 – 10 – 15- 20

possible list of books that made my life

- (5) Boy Lornsen – Robbie, Tobbie und das Fliewatüt

- (10) Astrid Lindgren – Kalle Blomquist

- (15) Jerome D. Salinger – Fänger Im Roggen

- (20) Paul Auster – New York Trilogy

- (25) H. von Foerster/B. Pörksen – Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners

- (30) Haruki Murakami – Mister Aufziehvogel

- (35) Rosemary Sutcliffe – Der Adler der 9. Legion

- (40) Karl Ove Knausgård – Sterben (Min Kamp 1)

- (45) Thomas Tranströmer – Sämtliche Gedichte

- (50) W. G. Sebald – Die Ausgewanderten

45 – 50

45 – Yasuaki Shimizu – Kakashi

Mit 45 (2018) kaufe ich mir schon seit 2 Jahren wieder Schallplatten. Keine Downloads mehr. In einer kleinen Nische des Internets bin ich ein paar Jahre zuvor auf einen Blog gestoßen, auf dem sich die Autoren unter dem Namen „manafonistas“ begeisternd über unterschiedliche Dinge beyond mainstream austauschen. Hier entdecke ich sehr vieles und bekomme einen neuen Zugang dazu, konzentriert Musik zu hören. Deep Listening. Danke dafür!

In einer anderen Ecke stolpere ich über einen Mix mit japanischer Musik. Die Musik schlägt dermaßen bei mir ein, dass „japanische Musik aus den 80ern“ (neben „finnischer Jazz“) in diesen Jahren geflügelte Wörter in unserer Familie sind. Kakashi ist eines der eingängigeren Alben, das tatsächlich auch mal läuft, wenn Gäste da sind, das ich aber auch sehr gerne höre, um alleine in Musik zu verschwinden.

50 – Bengt Berger – Bitter Funeral Beer

Mehr oder weniger zufällig ergibt sich, dass ich 2023 das Wochenende nach meinem 50. Geburtstag mit guten, langjährigen Freunden in Leipzig verbringe. Am Freitag hören wir Thomaner Chor und Gewandhausorchester das Weihnachtsoratorium spielen. Ein halber Haschkeks macht daraus eine erstklassige psychedelische Erfahrung. Ein Trip.

Am Samstag erkunden wir die Stadt. Bei Whispers Records in Connewitz finde ich für €60,- eine lang gesuchte Schallplatte: Bitter Funeral Beer von Bengt Berger. Noch nie habe ich so viel Geld für einen einzelnen Tonträger ausgegeben.

Mir ist wichtig, dass eine ECM-Veröffentlichung in dieser Reihe dabei ist, und dies ist (vorerst) die letzte Möglichkeit. Die Codona Box war bei „40“ eine Alternative zu Ambient 2, Blue Maqams bei „45“ zu Kakashi.

2019 oder so bemerke ich, dass man die allermeisten alten ECM LPs sehr gut gebraucht kaufen kann. Sie sind oft günstig (die meisten kosten €10-20) und die Vorbesitzer sind im Schnitt sorgsam mit ihnen umgegangen. Der Klang ist fast immer überragend, von der Qualität der Musik ganz zu schweigen. Ich nehme also relativ häufig eine oder mehrere mit, wenn ich sie in einem Geschäft stehen sehe.

Dann entwickele ich zwischen 45 und 50 eine Vorliebe für Don Cherry, der auf diesem Album die (heimliche) Hauptrolle spielt, von dem ich mir in diesen Jahren einige Alben kaufe und dessen beseelten Klang ich zunehmend lieben lerne.

Und dann ist auf „Bitter Funeral Beer“ halt ganz einfach famose, spirituelle, archaische, freie Musik. Ein Traum von einem Album, das hier oft läuft (allerdings nicht unbedingt wenn Gäste da sind).

Grosses Kino (aus letzter und ferner Zeit)

Der Film, der von einsamer Klasse ist, radikal und verstörend: „The Zone Of Interest“ / Der Film, der eine wahre Geschichte so konservativ wie aufregend erzählt: „Die junge Frau und das Meer“ / Der Film, der in jeder Hinsicht umwerfend gut ist und flowworkers Filmempfehlung für den September wird (thanks, Ingo): „Tatami“ / Der Film, der ein Blockbuster ist, mit emotionaler Intelligenz und atemberaubender Technik serviert wird, gerne auch mit Popcorn: „Twisters“ / Der Film, der die Geschichte von Milli Vanilli erzählt mkt Steven Spielberg‘scher Liebe zum Detai, und mich so gefesselt hat, dass ich ihn gleich zweimal sah: „Girl, You Know It‘s True“ / Der Film, besser die Documentary, von der ich weiss, dass ich sie sehr, sehr mögen werde, auch nach zwölf Interviews mit dem „Meister“: „Eno“ / Der Film von Robert Altman, der mich in uralter Zeit begeisterte, für den ich heute 150 Kilometer fahren würde, um ihn in einem grossen alten Kino zu sehen, und den ich vergeblich suchem seit es Videoläden und Streamingdienste gab und gibt: „California Split“ (1974) / Der Film, der mich anfunzte, als er in die Kinos kam, zwei Frauen, die so hinreissend waren, dass ich gerne Peter Coyote gewesen wäre , der Soundtrack von Tangerine Dream leider grottenschlecht: „Heartbreakers“ (1984) / Der Film, von dem Ben Wasserman treffend sagte: „The political angle behind „Civil War“ isn’t the less-than-United States’s warring factions, but rather the virtues and risks of war journalism within this domestic dystopian backdrop.“

Die Wahrnehmung der kleinsten Bewegung. Über Wim Wenders Film „Perfect Days“

Die Herausforderung, über Filme zu sprechen und die erstaunlich verschiedenen Wahrnehmungen und Eindrücke nach dem Betrachten ein- und desselben Films habe ich schon als Kind erfahren. Wenn mein Bruder und ich einen Film gesehen hatten und unseren Eltern beim Abendessen davon erzählen wollten, war es immer mein vier Jahre älterer Bruder, der das Wort ergriff. Glatt und reibungslos fasste er das Gesehene zusammen, er skizzierte die Handlungsstränge, ordnete die Figurenkonstellationen und es gelang ihm sogar, am Ende seines Vortrags eine Pointe zu setzen. Ich saß staunend und sprachlos daneben. Ich hatte nicht nur etwas anderes gesehen, ich hatte auch etwas anderes erlebt. Manchmal fiel es mir schwer, Handlungsstränge zu entwirren, auch weil ich gern in Gedanken abschweifte und während des Films über das Gesehene nachdachte. Damals hätte ich es nicht so formulieren können, aber die Frage, die ich mir stellte, war etwa diese: Wie verhält es sich mit dem, was man in einem Film nicht direkt sehen kann, was mich aber auf einer tiefen Ebene berührt und beschäftigt?

Jahrzehnte später fand ich Antworten in einem grandiosen Aufsatz von Georg Seeßlen mit dem Titel „Chaos der Bilder – Ordnung des Textes?“ Hier die für mich entscheidenden Passagen:

Die Story ist nicht die Wiedergabe dessen, was wir gesehen haben, (…), es ist vielmehr eine Art der Rekonstruktion.

Wenn also die Sprache [den Film, M.W.] übersetzen will, muss sie der Story misstrauen, ja, um das Übersetzungshandwerk überhaupt zu vollführen, sie dekonstruieren, und sie muss das Unsichtbare ebenso beschreiben wie das Sichtbare.

Und schließlich, sinngemäß, kommt es bei der Kritik darauf an, dem Unbewussten, das im Film steckt, ein Bewusstsein zu geben, indem man seine Struktur erkennt.

„Perfect Days“ von Wim Wenders wurde beim Internationalen Filmfestival von Cannes im Mai 2023 uraufgeführt und kam Ende 2023 in die Kinos. Je öfter ich „Perfect Days“ gesehen habe und je intensiver ich mich mit Hintergründen und auch den im Film gezeigten Büchern beschäftigt habe, umso mehr wurde mir klar, wie hier viele verschiedene Themen, Motive und Zeichen miteinander verknüpft sind, bis tief unter die Oberfläche der Bilder. Und letztlich ergibt daraus nicht nur eine Lebenshaltung, sondern auch eine politische Haltung: ein Eintreten für Humanität.

Das Kino stellt immer eine Vermittlung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren her. Dabei darf das Geistige, auf das sich ein Film bezieht, nicht ein unbestimmt Jenseitiges sein, sondern es muss am Sichtbaren oder im Sichtbaren sichtbar werden. So formuliert es Taja Gut in einem Gespräch mit Wim Wenders am 2. März 1988, und Wim Wenders antwortet: „Das ist genau das, was Film kann. Es ist eigentlich die Basis davon. Deswegen ist das Filmemachen erfunden worden. Weil unser Jahrhundert das brauchte, eine solche Sprache, die direkt sichtbar machen konnte. Und das ist auch das Allerschönste in Filmen, wenn in einer ganz einfachen, ruhigen Darstellung von etwas Alltäglichem plötzlich etwas ganz Allgemeingültiges sichtbar wird. Wie in den ganzen Filmen von Yasujiro Ozu.“ Seine Wertschätzung gegenüber Ozu begründet Wim Wenders so: „Ozu war der einzige Filmemacher, von dem ich etwas lernte, weil seine Art, Geschichten zu erzählen. So ausschließlich darstellend war.“ Personen werden also durch das charakterisiert, was sie tun und wie sie es tun.

Bevor ich einige ausgewählte Themen, Motive und Zeichen aus „Perfect Days“ näher betrachte, braucht es eine Zusammenfassung des Films. Da ich nach den Erfahrungen meiner Kindheit und nun auch noch nach der Lektüre von Georg Seeßlens Aufsatz nicht allzu mutig im Zusammenfassen von Filmen bin, bitte ich um Verständnis darum, dass ich der Einfachheit halber die Synopsis, die sich auf der Rückseite der DVD-Hülle befindet, zitiere, im Bewusstsein dessen, dass es sich hierbei bereits um eine Interpretation handelt:

„Hirayama reinigt öffentliche Toiletten in Tokio. Er scheint mit seinem einfachen, zurückgezogenen Leben vollauf zufrieden zu sein und widmet sich abseits seines äußerst strukturierten Alltags seiner Leidenschaft für Musik, die er von Audiokassetten hört, und für Literatur, die er allabendlich in gebrauchten Taschenbüchern liest. Durch eine Reihe unerwarteter Begegnungen kommt nach und nach eine Vergangenheit ans Licht, die er längst hinter sich gelassen hat.“

Beginnen wir mit der Dramaturgie. Wim Wenders grenzt sich gegen Filmemacher und Regisseure ab, die einen Film mit einem abgeschlossenen Drehbuch beginnen. „Perfect Days“ hat in seinem ersten Teil den Charakter eines Dokumentarfilms. In einem Gespräch mit Jonathan Simons im Januar 2020, abgedruckt im Offline-Journal „The Analog Sea Review“, Number Three, sagt Wim Wenders, er hätte entschieden, mehr Dokumentarfilme zu drehen, weil wenigstens niemand erwartet, dass man zu Beginn des Projekts weiß, wie es endet. Dennoch gibt es in „Perfect Days“ eine Dramatugie, sie hat nur ein anderes Fundament als üblich. In „Der Stand der Dinge“ sucht der Regisseur Friedrich, der einen Film in Portugal dreht, für den ihm aber das Geld ausgegangen ist, den Produzenten Gordon in den USA auf. Die beiden führen eine Unterredung in einem Wohnwagen zu dem Thema, was einen Film trägt. Gordon sagt, es bräuchte eine Geschichte. „Ein Film ohne eine Geschichte, das hält nicht. Genauso gut könntest du ein Haus ohne Mauern bauen. Das hält nicht. Ein Haus braucht Mauern.“ Und Friedrich entgegnet: „Warum Mauern? Der Raum zwischen den Personen kann die Decke tragen.“ Geschichten haben für ihn zu viele Regeln. So tragen auch in „Perfect Days“ die Beziehungen zwischen den Personen zur Dramaturgie bei.

Betrachtet man die Personen, so fällt etwas auf, was zunächst erstaunlich wirken könnte: Obwohl Hirayama die zurückgezogenste, schweigsamste und am wenigsten in ein gesellschaftliches Leben integrierte Person ist, sind die sozialen Kontakte, die er pflegt, von großem Respekt und von Freundlichkeit getragen, ja, es sind bis auf eine Ausnahme (dazu später), die einzigen gelingenden Kontakte, während die Kontakte der anderen Personen zerbrechen. Hirayama grüßt fremde Personen, beispielsweise eine schüchterne junge Frau, die zur selben Zeit wie er ihr Pausenbrot auf einer Bank unter Bäumen verzehrt, er verlässt die Toilettenhäuschen, sobald jemand eine Kabine aufsuchen muss, er holt einen leise weinenden kleinen Jungen aus einer Toilettenkabine (der Junge saß angezogen sitzend da) und sucht mit ihm dessen Mutter, die ihn schon verzweifelt gesucht hat, er schenkt seinem jungen Kollegen Geld, damit dieser seine Freundin einladen kann. Hirayama trifft einen krebskranken Mann, den Exmann der Restaurantbesitzerin, und klärt gemeinsam mit ihm eine der Fragen, die dieser nie beantworten konnte in seinem Leben, nämlich, ob Schatten, wenn man sie übereinanderlegt, dunkler werden. Seine wahre Seelenverwandte ist seine Nichte Nico, die eines Abends unerwartet vor seiner Haustür steht, weil sie von zu Hause abgehauen ist. Mit Nico erlebt Hirayama unbeschwerte Tage. Sie begleitet ihn zur Arbeit, und während sie am ersten Tag nur etwas unbeholfen zuschaut, und es nicht fassen kann, welcher Tätigkeit ihr Onkel nun nachgeht, hat sie sich am zweiten Tag schon praktischer angezogen, hilft beim Putzen mit, und ihr schwarzes Outfit wirkt fast schon wie ein Arbeits-Overall. Nico ist eine Leserin, sie geht mit dem Eigentum von Hirayama respektvoll um, sie fragt, ob sie ein Buch ausleihen kann, das sie noch nicht zu Ende gelesen hat, während die Freundin des jungen Kollegen Hirayama eine seiner geliebten Audiokassetten klaut.

Eine weitere wichtige Person ist die Besitzerin des Restaurants, das Hirayama seit sechs Jahren regelmäßig aufsucht, um dort zu Abend zu essen. Es ist eine Frau, die Hirayama etwas bevorzugt behandelt, indem sie ihm Drinks spendiert und ihm größere Portionen auf den Teller gibt. Eines Abends möchte Hirayama zu Beginn der Öffnungszeit das Restaurant betreten und er sieht, wie die Restaurantbesitzerin einen Mann umarmt. Hirayama läuft eilig davon. Wer hier vermutet, Hirayama selbst sei in die Restaurantbesitzerin verliebt, ist wohl zu stark in europäischem Denken verfangen. Aus Sicht eines Japaners dürfte sich die Situation so darstellen, dass er in den intimen Raum anderer eingetreten ist, deshalb verschreckt ist und sich schämt. Der krebskranke Mann bittet Hirayama darum, sich um seine Exfrau zu kümmern. In einigen Rezensionen wird an dieser Stelle in die Beziehung zwischen Hirayama und der Restaurantbesitzerin nun eine beginnende Liebesbeziehung hineininterpretiert. Ich sehe das anders. Das sichtbare Zeichen: Hirayama sucht das Restaurant bereits sechs Jahre lang auf und es ist unwahrscheinlich, dass sich jemand nach sechs Jahren Kontakt in jemanden verliebt. Das andere Zeichen ist raffinierter, und es verknüpft ein Buch, das Hirayama gelesen hat („Wilde Palmen“, von William Faulkner) mit dem Song „The House of the Rising Sun“, das einzige Lied, das im Film zwei Mal gespielt wird: einmal läuft es in der Version von The Animals im Auto-Kassettenrecorder von Hirayama, und an einem Abend singt die Restaurantbesitzerin die japanische Fassung auf Wunsch ihrer Gäste. Das House of the Rising Sun ist ein Bordell. In dem Roman von Faulkner verlässt eine Frau ihren Mann, weil sie sich in einen anderen verliebt hat. Auf einer Zugfahrt übergibt der Ehemann seine Frau an ihren Geliebten. Die Frau bezeichnet sich als Hure. Das neue Paar schlägt sich unter großen Schwierigkeiten finanziell durch, die Frau wird schwanger, eine Abtreibung durch den Geliebten, er war Assistenzarzt, misslingt. Die Frau stirbt und der Geliebte landet im Gefängnis. Man muss „Wilde Palmen“ nicht gelesen haben. Der Inhalt überträgt sich durch das Lied auch so.

Mit dem dramaturgischen Höhepunkt des Films ist der Auftritt von Hirayamas Schwester verbunden, als diese, von Hirayama telefonisch verständigt, ihre Tochter abholt. Die Schwester steigt aus einem schwarzen großen Wagen, der von einem Chauffeur gesteuert wird, geradezu ein Todessymbol. An Nicos Widerstand, nach Hause zurückzukehren, wird erkennbar, dass sie sich mit ihrer Mutter überhaupt nicht versteht. An dieser Stelle spielt die zweite Literaturangabe, die im Abspann genannt wird, eine Rolle: die Kurzgeschichte „Die Schildkröte“ aus dem Band „Der Schneckenforscher“ von Patricia Highsmith. Diese Geschichte handelt von dem elfjährigen Viktor, der von seiner Mutter wenig liebevoll behandelt und sogar geschlagen wird. Viktor versteckt seine Bücher vor der Mutter. Eines Tages bringt die Mutter eine Schildkröte mit. Viktor freut sich, er spielt mit der Schildkröte, doch die Mutter wirft das Tier in kochendes Wasser und häutet es. Darauf bringt Viktor seine Mutter um. Nico sagt zu ihrem Onkel, dass sie sich mit Viktor identifiziert. Aber auch hier gilt: Man muss die Kurzgeschichte nicht gelesen haben. Das Unsichtbare wird auch so spürbar in der Szene, in der Nico ihrer Mutter begegnet.

In der Szene mit der Schwester wird auch deutlich, dass Hirayama kein typischer Toilettenreiniger ist, sondern aus einer höheren Gesellschaftsschicht stammt. Hirayama erfährt, dass sein Vater nun in einem Pflegeheim lebt und nicht mehr so ist wie früher. Besuchen will er den Vater jedoch nicht. Diese Szene zeigt viel an Unsichtbarem: In der folgenden Nacht träumt Hirayama von einem in der Waagrechten liegenden Schatten. Bald sucht Hirayama einen Platz auf, an dem sich vermutlich das abgerissene Elternhaus befand. „Doch über die Erinnerungen hinaus ist das Elternhaus physisch in uns eingezeichnet“, schreibt Gaston Bachelard in „Poetik des Raumes“.

Außer Hirayama und Nico führt uns Wenders Personen vor, die im Zustand der Entfremdung leben. In einer Besprechung von Godards Film „One Plus One“ in der Ausgabe 6/69 der „Filmkritik“ zitiert Wim Wenders eine Passage aus Ronald D. Laings Buch „Phänomenologie der Erfahrung“. Darin heißt es: „Wir sind sozial darauf trainiert, die totale Versenkung in den äußeren Raum und in die äußere Zeit für normal und gesund zu halten. (…) Für meine Begriffe ist es weitaus sinnvoller und außerdem dringender erforderlich, den inneren Raum und die innere Zeit des Bewusstseins zu erforschen.“ An anderen Stellen des Buches heißt es: „Wir sind hineingeboren in eine Welt, in der uns Entfremdung erwartet.“ „Da diese äußere Welt des Menschen fast völlig und total entfremdet ist von der inneren, enthält schon jede direkte Bewusstheit der inneren Welt schwere Risiken.“ Und, noch ein entscheidender Satz, eine Art Fazit: „Wie wir die Welt erfahren, so agieren wir.“

In dem bereits erwähnen Interview in The Analog Sea Review sagt Wim Wenders, dass die meisten Menschen getrieben werden durch etwas, was sie von außen empfangen. Lesen war für ihn existenziell dafür, so zu werden, wie er ist.

Hirayama ist wohl die reifste Figur im Kosmos von Wenders‘ Filmen. Hirayama hat seine Dämonen besiegt, er hat sich – vor Jahren – von seiner Familie und von seinem Vater befreit. Er wirkt identisch mit sich und bei sich angekommen, wie er Musik auf Kassetten hört, Setzlinge aus dem Park mit nach Hause nimmt und in lilafarbenem Licht sorgsam behandelt und mit großer Achtsamkeit seine Routinen pflegt. Auch die tägliche Wiederholung von Routinen ist für Hirayama kein Wiederholen des Immergleichen. Die Wiederholung ist Variation. In der Bildsprache wird dies gezeigt, indem tägliche Handlungen wie das Aufstehen, das Waschen des Gesichts, der Blick auf die Bäume nach dem Heraustreten aus dem Haus und der Gang zum Kaffee-Kühlautomaten stets von verschiedenen Kamerawinkeln aus gezeigt wird. Dies, und auch der Blick in die Blätter der Bäume, durch die das Sonnenlicht fällt, steht nicht nur für die Einzigartigkeit des Moments, sondern auch für ein Wahrnehmen der kleinsten Bewegung.

In der Schlussszene fährt Hirayama im Auto zu seiner nächsten Schicht. Lange Zeit blickt er den Zuschauer direkt ins Gesicht. Mit diesem Tabu-Blick wird ein direkter Bezug zum Zuschauer hergestellt. Man kann diesen Blickkontakt als Aufforderung sehen oder als Einladung zur Identifikation.

Vor allem dies zeigt „Perfect Days“: Die wichtigste Grundlage für Veränderung ist die Konzentration auf sich selbst. Das Lesen von Büchern ist die hilfreichste Unterstützung dabei. Wim Wenders erinnert an ein Bild des 20. Jahrhunderts, das jetzt schon aus dem Alltag der meisten Menschen verschwunden ist. Der Blick auf den bäuchlings liegenden, lesenden Hirayama – Buch und Gesicht vom warmen Licht einer Glühbirne beleuchtet – es ist nicht nur ein Motiv, es wirkt fast wie ein Gemälde und es hat bereits jetzt den Charakter einer Ikone.

Søren Skov Orbit: Adrift & other organic groove territories

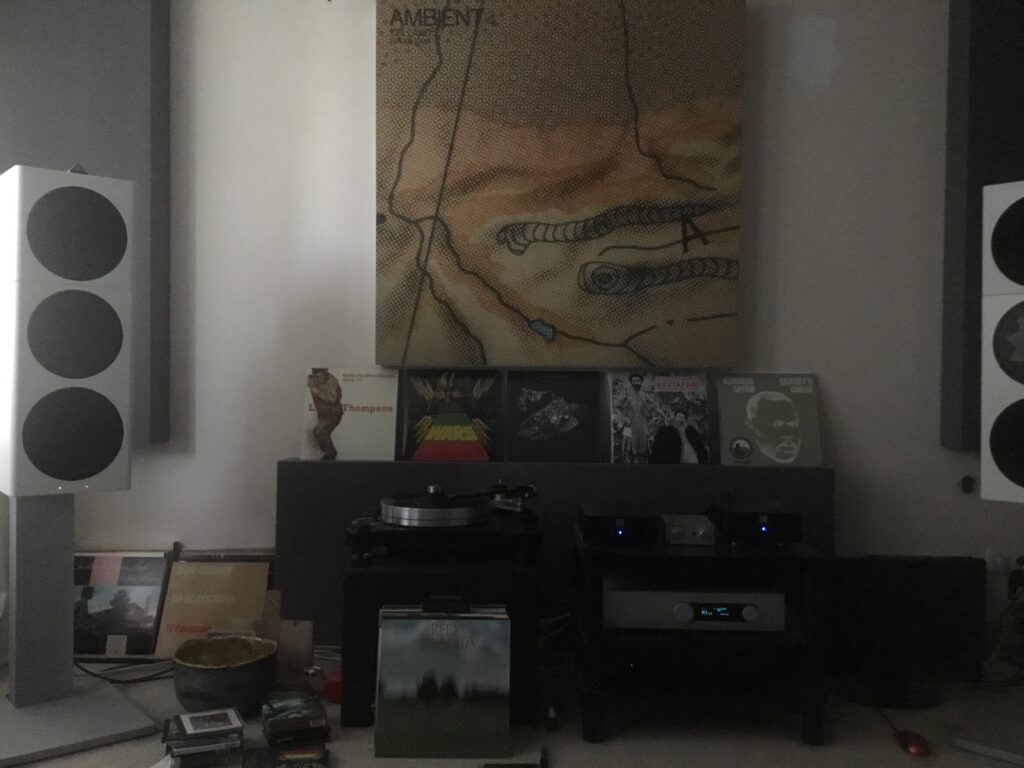

Die Reihe „hinter der Anlage“ von links nach rechts:

Linval Thompson: Ride On Dreadlocks 1975-77

Phil Pratt: Star Wars Dub

Søren Skov Orbit: Adrift (In excellent neghborhood, with a nod to Count Ossi)

V.A.: Rastafari – The Dreads Enter Babylon 1955-83

Burning Spear: Garvey‘s Ghost(in joyful memory of time standing still in Toni Nee‘s musical space near the North Sea, drinking tea with „kluntjes“, listening to Eberhard Weber‘s „Chorus“)

In Kristiansand vor 10 Jahren

Vom 5. bis 7. September 2024 findet das Punktfestival in Kristiansand statt. Zum 20. Mal. Ich werde da sein. Vor ziemlich genau 10 Jahren schrieb ich, nach dem Ende der 10. Ausgabe dieser Veranstaltung, folgende Tagebuchnotiz.

Ich stand ziemlich früh auf und ging duschen. Auf Endlosschleife liess ich einen Song von The The laufen, „This Is The Day“ (kleiner Affirmationstrick). Ich duschte lange, und liess am Ende den Wasserstrahl eine Minute eiskalt sein Werk verrichten. Ich frühstückte mit Christoph Giese und Jan Bang, und wie immer, wenn wir drei zusammensitzen, gibt es gute Gespräche und viel zu lachen. Danach ein gutes, etwas ernsteres, Gespräch mit Henning.

Um 11 Uhr begann der Soundcheck für meine „Electronic Griot“-Performance damit, dass Tony Valbergs Tischlampe von 1953 einen Wackelkontakt hatte. Er besorgte eine Ersatzbirne. Der CD-Spieler mit den acht vorbereiteten Tracks spielte die Musik nicht ab, es musste ein Ersatzgerät herbeigeschafft werden. Ich wurde etwas nervös, aber schliesslich war alles geregelt, der Raum angenehm verdunkelt, wie nachts im Deutschlandfunk. In der Lounge sassen Fiona Talkington und Laurie Anderson, die ich begrüsste und an unsere zwei Begegnungen in den Neunzigern erinnerte. Sie freue sich auf meinen Vortrag, sagte sie, ich hatte sie im Vorfeld dazu eingeladen.

Mich überkam eine angenehme Ruhe, kein Anflug von Lampenfieber, ausser der latenten Furcht, Tonys Lampe aus dem letzten Jahrhundert würde mal zwischendurch den Blick auf meine Papiere verdunkeln, aber es gab ja eine zweite Glühbirne. Um 11.45 Uhr startete auf dem Schallplattenspieler das Ensemble Economique, und der Saal füllte sich. Um 12 Uhr ging ich zu meinem iPad in einer hinteren Ecke des Raums (mit dem tragbaren Mikrofon war ich mobil) und legte los, las die letzten zwei Abschnitte einer Short Story von Richard Brautigan. „I had never seen anybody set fire to a radio before.“ Und das Ende mit den brennenden Liedern.

Ich ging zu meinem gemütlichen Sitzplatz, der Raum war gut gefüllt. Ich war konzentriert und entspannt, einige meiner Geschichten verströmten einen Hauch von Melancholie, wie der Anblick von Herbstblumen, die ihre Köpfe hängen lassen. Die Zeit verging wie im Flug, die Zuhörer waren aufmerksam, lachten manchmal, und ich bekam einen herzlichen Applaus. Ich beantwortete noch ein paar Fragen. Wildfremde Menschen und einige gute Bekannte bedankten sich für meine Show. Beim Hinausgehen kam ein junger Mann zu mir, der mir verriet, er habe an zwei Stellen Tränen in den Augen gehabt. Eine Frau fragte mich, ob meine Nachtsendung in Köln genauso ablaufen würde, und ich sagte, ja, genau in der Art, ich würde nur das Wort „fuck“ weglassen. Laurie Anderson sah mich, kam zu mir und sagte, mein Vortrag habe ihr sehr gefallen. Und noch zwei schöne Sätze. Ich brachte meine Tinträger aufs Zimmer und kehrte in den Seminarraum zurück, wo Jana Winderen, eine Soundforscherin aus Oslo, die sich gern in der Nähe von Eisbergen rumtreibt, und Mike Harding vom englischen Label Touch ihren Vortrag hielten.

Danach betrat Laurie Anderson das Podium, und erzählte von dem Film über ihren erblindeten Hund, und wie er mit seinen Pfoten auf den Tasten eines Pianos zu einer besonderen „Hundemusik“ beitrug. Laurie versteckte sich nicht hinter ihren Geschichten, und erzählte sehr persönliche Dinge. Mit der Technik gab es einige Probleme, und auch sie hatte plötzlich, wie ich zuvor, eine hölzerne Stuhllehne in der Hand. Bei ihrer letzten Story war das Ende, mit ihrer unnachahmlichen Stimmmodulation, so sinnlich wie bitter, unvergesslich. Später ging ich mit Mike Harding und Jana Winderen zu Mother India. Irgendwann fiel ich totmüde ins Bett und träumte von den Beatles in Mono!