Uncategorized

This Will Be Our Year

Gestern habe ich damit angefangen, nochmal die letzte Staffel von MAD MEN anzuschauen. Diese spielt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und passt damit zeitlich in meine Serie „Verweigerung des amerikanischen Traums“, von der es noch weitere Folgen geben wird. Am Ende der zweiten Episode mit dem Titel „A Workday“ fährt Don Draper seine Tochter Sally von New York City aus zurück in ihr Internat. In einem Diner erzählt er ihr, dass er schon seit längerer Zeit von der Arbeit freigestellt ist und warum. Und dass er nicht weiter weiß. Darauf gibt auch Sally ihre bockige Haltung auf. Sie verabschiedet sich mit den Worten „Happy Valentine’s Day. I love you.“ Und dann beginnt der Song, der die Episode beendet, während der Abspann läuft: „This Will Be Our Year“, gespielt von The Zombies. Ganz wunderbar wird hier die Leichtigkeit, Aufbruchsstimmung und Energie am Anfang einer Verliebtheit transportiert. Wie eine unerwartete Begegnung, denn ein direkter Bezug zu konkreten Personen der Episode ist nicht erkennbar. Wahrscheinlich soll allgemein an den 14. Februar angeknüpft werden. Just enjoy the mood.

A documentary on a key figure of IAR: Makaya McCraven

McCraven’s second album proper of ‘organic beats music’ almost incidentally internationalises the new London scene, bringing its figureheads into a bigger world. The Chicago-based drummer/ producer also offers a belated sequel to Teo Macero’s ground-breaking electric Miles cut-ups, by subjecting live improv to extensive post-production. His quest for raw material ranged from Chicago to a Queens basement bar, an LA garage and London’s cruelly closed scene-catalyst Total Refreshment Centre. Searching for the specific in these scattered local musicians, McCraven’s production then blurs borders to reaffirm their underlying community. When applause washes over the chopped up, yet flowing, soul-funk of ‘Young Genius’, and McCraven’s cymbal-splashes softly, seismically ripple, there is a constructed sense of organic place. Time, too, is reconfigured but real, retaining improv’s in-the-moment spark. (Nick Hasted, Jazzwise)Das Ende des Inselhopping

Ich reise früher zurück als gedacht. An dem grossen Backfisch lag es nicht, der ein Archetyp von Backfisch war mit archetypischer Remouladensauce. Es war eine kleine Mission, tief in Dortmund, vor dem Trip in den Norden, mit Blick auf den himmelnahen Käfer der Desperados, ein, zwei Biere zu trinken mit Jeff Tweedy. Mittlerweile landete der hyperdiskrete Link zu seinem Frühherbst-Dreifachalbum „Twilight Override“ in meinem Computer, und auf der Uwe-Düne stiess im Laufe eines Postkartensonnenuntergangs einiges an Dünenlaufkundschaft zu all diesen sich schlängelnden, schleichenden Liedern, die Jeff, in dieser dunklen Zeit, mit all den abgehängten kalifornischen Himmeln und Gazamordenden Israelis und Co., aus Düsternis und Lust aus dem Ärmel schüttelte. Ich spüre eine ferne Nähe zwischen Jeffs Singsang mit Jon Hassells Trompetenlinien. Nur ein Zufallszeuge murrte über die aus meiner Sonos-Box ertönenenden Songs, ob sich so etwas gehöre unter freiem Himmel. Ich sagte, welcher Himmel sei schon frei in diesen Jahren, und das hier sei Teil des Programms „Offizielles Nordfriesisches Entertainment für die Seele“ – ich sagte das freundlich, hatte aber keinen neuen Freund gefunden. Später sass ich mit dem einzigen Wilco-Kenner unter den Dünenkletterern beisammen, und wir pflückten das Lied „Stray Cats In Spain“ auseinander, dass es eine Freude war – mit der sprödesten Schrammelfigur seit meinem jugendlichen Scheitern an Peter Burschs Songbuch für Gitarre. Im Radio muss man aufpassen mit dem Wort „herzergreifend“. Ich bin also zurück in der elektrischen Höhle, habe meine „Inseldinge“ erledigt (ein Job, zwei Träumereien), meine Freude an Ben LaMar Gays „Yowzers“ entdeckt (nach dem drittem Hören), von der englische Ostküste in der Nachsaison geträumt (thank you, David Boulter!), auch von Rentieren auf dem Hardanger Plateau, und aus gut unterrichteten Kreisen erfahren, dass die neue Platte von Steve Tibbetts im November erscheint. Kreise schliessen sich.David Boulters kleines Meisterstück

„Es geht auch um den Versuch, eine Idee von der Küste einzufangen, die in unserer Vorstellung existiert. Ich habe am Meer gelebt, aber Mama und Papa besaßen Pubs, also bin ich auch viel umgezogen. Ich bekam meine Ideen aus Büchern und Musik, aber ich fühlte mich immer von dem Gefühl dieser Küstenwelt angezogen. Ich fasse es so zusammen: Wenn du jemals das Geräusch des Windes zwischen den Segeln der Boote im Hafen gehört hast … für mich klingt das wie die Musik von Joe Meek, Jahrmarktsmusik. Es ist der Klang von Geistern; der Klang einer Welt zwischen den Welten. Der Klang der Koralleninsel.“ (Richard Skelly, The Coral)

Seaside towns out of season can be very evocative, I think. All the boarded-up amusement aracades and windswept, empty beaches. Did you try to encapsulate even a little of that feeling on the album?David Boulter: I did, and one of the things that actually sparked the idea for me was playing a Tindersticks show in Norwich about nine years ago. I ended up getting there the day before the show, and I’d arrived by rail and saw that another train was leaving for Great Yarmouth. And it was only forty minutes away, so I decided to go there for the day. This was in November, so it had a very grey feeling and it was at least 30 years since I’d been there. It was very different, and – to begin with – it was very depressing. But then I started to see things that I recognised, and to remember things that I hadn’t thought about at all during that time. It brought about some very strange emotions in me – not really nostalgia, or wanting to go back, but definitely something.

Records to listen to for people with a weak spot for the sea, the old days, and the wind in the sails: David Boulter: Yarmouth / The Coral: Coral Island / Nino Rota: Amarcord / Fripp & Eno: Evening Star / King Creosote & Jon Hopkins: Diamond Mine / Boards of Canada: Music Has The Right To Children (David Boulters wiederveröffentlichtes Album „Yarmouth“ ist für die Klanghorizonte am 31. Juli gesetzt. Solche Alben werden früher oder später als „buried treasure“ gehandelt. Dagegen lässt sich was tun!)

Patti Smith in Berlin

Vor dem Konzert sah ich, dass demnächst die Smashing Pumpkins in der Zitadelle auftreten werden. Nun bin ich sicherlich kein Fan der Band, aber die Augen offenhalten nach günstigen Karten werde ich mal. (Ich denke aber, das wird mir am Ende zu teuer sein.) Billy Corgan hat mich in mehreren Interviews zuletzt durchaus positiv überrascht, und man hört immer wieder, wie gut die Band in Konzerten wohl immer noch sein soll. Im letzten Gespräch mit Joe Rogan, das ich letzen Monat während meines jüngsten USA-Roadtrips anhörte, meinte er, für einige, die sein Werk nicht eingehender kennen, werde er halt immer der „Rat in a Cage Guy“ bleiben; damit müsse man seinen Frieden schließen.

Bei Patti Smith rechnet man ja mit so einigem, und nachdem sie seit ihrem letzten Berliner Besuch Ende 2023 Charlotte Day Wilsons Work in ihr reguläres Programm aufgenommen hat, überraschte sie gestern mit der Premiere von Bullet with Butterfly Wings von … den Smashing Pumpkins. Mit der berühmten Textzeile „Despite all my rage I’m still just a rat in cage“. (Auf der Setlist stand der Song offenbar sogar als „Rat“.) Es gab ein, zwei falsche Starts, erklärtermaßen weil es wirklich der erste Versuch war, Patti Smith las den Text zuerst ab und fragte nach dem ersten falschen Einstieg Bassist Tony Shanahan um Rat, aber dann kamen sie und die Band gut rein, und auch wenn es sich auch noch ein bisschen unsicher anfühlte, meinte sie hinterher, vor 50 Jahren sei sie vor 75 oder 100 Leuten aufgetreten, wenn sie mal einen Song ausprobiert habe — nicht wie heute vor so vielen Tausenden. Sie werde die Energie und Unterstützung des Publikums mitnehmen, den Song auch zukünftig ins Programm zu nehmen. Das Publikum war überhaupt enorm auf ihrer Wellenlänge — viele sehr junge Menschen, einige ältere… so ganz anders als z.B. vor bald 25 Jahren, als ich sie auf der Museumsinsel sah, damals auch ein viel kleineres Konzert, bei dem sie, damals Anfang-Mitte 50, auch noch deutlich wilder mit der Gitarre rockte. Damals bestand das Publikum aus sehr vielen anscheinend lesbischen Paaren und vereinzelten Kennern. Heute, mit Ende 70, tritt sie in allen Ländern vor fünf- bis zehntausend Leuten auf, und dabei gelingt es ihr wie kaum jemandem, die Brücke von verbindendem Hymnen wie People have the Power und Because the Night mit der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zu verbinden. Da trägt sie mal ein Gedicht vor, erzählt von der Autoindustrie im Detroit in ihrer Kindheit, schickt Grüße an Ginsberg, Burroughs und Johnny Cash, fordert die Menschen dazu auf, für ihre Freiheit einzustehen und das Territorium der Native Americans zu würdigen (Ghost Dance) und interpretiert allabendlich Songs von jüngeren und älteren Songwritern.

Da in Berlin auch Work wieder in der Setlist war, sowie außerdem Steve Earles Transcendental Blues, musste das gestrige Programm leider ohne eine ihrer stets tollen Dylan-Interpretationen auskommen. In Hamburg zwei Tage zuvor hatte sie sowohl Man in a long black Coat als auch One too many Mornings geboten, auf der 2023er Tour mit viel Feuer All along the Watchtower. Dafür gab’s gestern auch noch Cash vom 2004er Album Trampin’, laut eigener Aussage für Johnny Cash (†2003) und George Bataille geschrieben.

Und auch sonst gab’s so manche Hommage, etwa Spell (Footnote to Howl) zum bald anstehenden Hundertsten ihres „old pal“ Allen Ginsberg, wie 1959 (über die Detroiter Autos und die chinesische Invasion in Tibet und die Flucht ins Exil des jungen Dalai Lama)[1] vom großen Album Peace and Noise (1997). Wie immer auch das 1978 für ihren damaligen „boyfriend“ Fred und Vater ihres Gitarristen Jackson Smith geschriebene Because the Night sowie zum Abschluss die Empowerment-Hymne People have the Power, 1986 mit Ehemann Fred „Sonic“ Smith geschrieben, dessen Tod sie wiederum in Beneath the Southern Cross (1996) aufgreift, live als leidenschaftliches Carpe Diem ausgebaut und dargeboten – nachdem sie zu Beginn zwei Mal ihre Melodie auf der Akustikgitarre verhaut.

Ein sehr vielseitiges Programm von Stücken aus ihrer ganzen Karriere, mit Liedern von fast jedem ihrer Alben (ausnahmsweise diesmal nur kein Stück von Gung Ho). Eine Kollektion mit den seit dem letzten regulären Album 2012 angehäuften Cover-Songs wäre eigentlich ein wunderbares Geschenk nach dieser Tour. Am Ende waren alle offenkundig begeistert. Beeindruckend, wie es ihr gelingt, als Künstlerin zu so vielen Menschen verschiedener Generationen zu sprechen – und mit welcher Energie.

Foto von Tony Shanahan

(Hier reflektiert sie über ihren aktuellen Berlin-Besuch und das Konzert.)

Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 4)

Diary of a Mad Housewife (1970), Regie: Frank Perry. Der Text auf der Rückseite der DVD-Hülle beginnt mit dem Satz: „Diary of a Mad Housewife may have done more to change the public image of the American woman than any other film in history.“ Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sue Kaufman aus dem Jahr 1967 und spielt Ende der 60er Jahre in Manhatten. Fast alles spielt sich innerhalb weniger geschlossener Räume ab. Es handelt sich geradezu um ein Kammerspiel, das sich auf drei Charaktere konzentriert. Da ist Tina oder auch Tine Balser: um die 30, zwei motzige Töchter im Grundschulalter, Ehefrau des Rechtsanwalts und Möchtegern-Aufsteigers Jonathan Balser, zuständig nicht nur für einen anspruchsvollen Vier-Personen-Haushalt in einer riesigen Upper-Class-Wohnung, sondern zum Beispiel auch dafür, eine umfangreiche Liste an beruflichen Weihnachtsgeschenken für ihren Mann abzuarbeiten und eine riesige Party zu Repräsentationszwecken im eigenen Wohnzimmer zu organisieren. Am Rande einer wilden Hippieparty begegnet Tina dem Schriftsteller George Prager. Auf einer anderen Party trifft sie ihn wieder. Aus Sicht von C.G. Jung sind das Synchronizitäten, die ihr Innenleben spiegeln. Schließlich besucht sie ihn. Von komödienhaften Elementen der ersten halben Stunde sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ab der 35. Minute der DVD-Fassung beginnt der Film wirklich interessant zu werden. (Die um die Sexszenen gekürzte DVD-Fassung dauert 95 Minuten; die Blue-Ray-Fassung hingegen 104 Minuten.)

Tina: I can’t stay. You make me too mad.

George: You’re not mad. You’re scared to death. Goddammit, so am I. – So am I.

Es sind vor allem die Begegnungen von Tina und George, die dem Film seine Kraft und Spannungskurve geben. Wie hier gleichzeitige Anziehung und Ablehnung, authentisches und manipulatives Verhalten umgesetzt werden, wie Körpersprache und gesprochene Sprache gegeneinander kämpfen: Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Auch nicht daran, jemals in einem Film eine überzeugendere Zärtlichkeit gesehen und gespürt zu haben wie die, die Tina und George in dieser Szene austauschen, und ich spreche hier nicht von Sex. Zudem beide hochintelligent, belesen und extrem wortgewandt sind. Die zentralen Fragen des Films kreisen darum, wie die (Doppel-)Dynamik manipulatorischen, toxischen Verhaltens funktioniert: wie sie sich etabliert, aufrecht erhalten wird und wo das Potenzial für Veränderung steckt. Das geht weit über eine Zeitdiagnostik hinaus. Carrie Snodgress, die die Figur der Tina Balser verkörpert, erhielt für ihre Rolle unter anderem eine Oskar-Nominierung. 1971 bis 1974 lebte sie mit Neil Young zusammen, der ihr einige seiner Songs widmete.Jacques Tati

(English translation see here)

Jahrelang war er schon ziemlich vergessen: Jacques Tati. Kein Wunder, denn seine großen Erfolge lagen in den 1950er- und 1960er Jahren. Aber irgendwann, Mitte der 1970er war es wohl, da entdeckten ihn die Arthouse-Kinos wieder. In Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, war es das Magazin-Kino in Winterhude, das neben den Filmen der Marx-Brothers (die ebenfalls komplett vergessen waren) Filme von Tati wieder ins Programm hob, und kinoverrückt, wie mein Freundeskreis und ich damals waren, konnten wir uns das nicht entgehen lassen. Und daraus wurde eine lebenslange Liebe.

Tatis Humor ist nicht für jeden das Richtige. Man benötigt eine spezielle Antenne dafür, sonst wird es nichts. Ich kenne Leute, die keineswegs zum Lachen in den Keller gehen und dennoch mit Tati nichts anzufangen wissen.

Im Prinzip hat Tati in seinem Leben nur fünf Kinofilme gemacht. Ihre Charakteristik — neben technischer Perfektion — ist durchweg, dass sie eigentlich keine Handlung haben, sondern perlschnurartig von einer Situation zur nächsten springen. Die Personen erleben keine Entwicklung, die Filme fangen irgendwo an und hören irgendwo auf, wobei ihr Witz meist darauf beruht, dass man sich mit keiner der Figuren identifiziert. Tati versetzt den Zuschauer in die Rolle des neutralen Beobachters. Das ist wie in einem Straßencafé zu sitzen und einfach den Passanten zuzuschauen. Wobei in Tatis Filmen manchmal sogar mehrere Gags gleichzeitig und unabhängig voneinander zu sehen sind. Dass das so ist, bemerkt man in manchen Fällen erst beim zweiten Anschauen.

Die zweite Charakteristik seiner Filme ist die massive Tonbearbeitung. Tati hat oft mehr Zeit in die Nachbearbeitung des Filmtons gesteckt als in die eigentlichen Dreharbeiten; fast kein Geräusch in seinen Filmen ist „echt“, sie alle sind nachsynchronisiert und erzeugen oft erst die eigentliche Komik.

Tatis Weg zum Film war der Sport. Ein Foto zeigt Tatis Vater Georges-Emmanuel Tatischeff beim Tennis. Das renommierte elterliche Bilderrahmengeschäft, das er eigentlich übernehmen sollte, interessierte den jungen Jacques allerdings nur mäßig, ihn faszinierten die Aktionen und Bewegungsabläufe des Tennisspiels. Daraus entwickelte er eine Reihe von gleichermaßen witzigen wie präzis beobachteten Sportpantomimen, die er noch um Box- und Reitsport erweiterte. Sie wiesen Jacques den Weg.

Anstatt also den Bilderrahmenladen weiterzuführen, verließ er das Elternhaus und begab sich auf den sehr steinigen Weg in eine unsichere Karriere. Ihm blieben weder Misserfolge noch (sehr viel später) eine völlige Pleite erspart, kurzfristig landete er sogar mal in der Obdachlosigkeit, doch mit Sportpantomimen auf Varietébühnen und in Music Halls sah er dann wieder Land. Nebenher verkürzte er der besseren Merkbarkeit wegen seinen russischen Namen. Und er entdeckte das Medium Film, das noch so neu war, dass es in alle Richtungen Möglichkeiten bot. Sein erster Kurzfilm erschien 1932 und hieß (konsequent) Oscar, champion de tennis. Der Film ist verschollen. 1936 kam dann Fred Orain ins Spiel (Cady Films), der Tatis Produzent wurde, und mit ihm wurde die Sache professioneller.

Jour de fête (Tatis Schützenfest) von 1949 war mein Erstkontakt mit Tatis Werk (wobei das, was das Magazin-Kino zeigte, wohl die von ihm selbst umgearbeitete Version von 1964 gewesen sein müsste, denn ich erinnere mich an den leitmotivisch durch den Film führenden Maler, der in der Urfassung noch gar nicht vorkam).

Die Zuschauer erwarteten, dass dessen Hauptfigur, der Dorfbriefträger François, nun serienartig in weiteren Filmen auftauchen würde, aber Tati sah klar, dass diese Figur nicht entwicklungsfähig wäre. François konnte nichts anderes sein als eben dies: ein Briefträger, der zufällig auf dem Jahrmarkt einen persiflierenden Film über das amerikanische Postzustellwesen sieht und daraufhin in einen hochkomischen Geschwindigkeitsrausch verfällt, letztlich aber doch bleibt, was er ist: Briefträger. Nur als solchen lernen wir ihn kennen. Weder scheint er ein Zuhause zu haben noch eine Familie.

In den 1970ern ist es Tatis Tochter Sophie gelungen, den Film in seiner Farbfassung zu restaurieren. Er wurde damals in einem Farbsystem gedreht, das sich als nicht funktionsfähig herausstellte; glücklicher- und vorsichtigerweise jedoch hatte Tati parallel auch immer eine Kamera mit Schwarzweißmaterial mitlaufen lassen. Leider enthält die restaurierte Farbfassung einige Eingriffe in den Ton, die nicht sehr geglückt sind. Aber man kann wohl nicht alles haben.

Für seinen nächsten Film entwickelte Tati eine Figur, die als eine Art Projektionsfläche durch das Geschehen führt: Monsieur Hulot, eine Gestalt mit Hütchen, latent Hochwasser signalisierender Hose, gestreiften Socken, Pfeife, Regenmantel und ein eingerollter Regenschirm. Er spricht (in allen seinen Filmen) kein Wort außer „Hulot“, ist manierentechnisch nicht unbedingt vom Feinsten, fährt ein ständig fehlzündendes Auto und lässt keinen Straßenhund ungestreichelt. Er gerät von einer Situation in die nächste, ihm oder durch ihn passieren alle möglichen Dinge, und doch bleibt er selbst dabei als Figur stets neutral, er kommt nirgendwo her und geht nirgendwo hin. Sein Witz beruht meist darauf, dass er langsamer oder schneller als seine Umwelt ist, nur selten aber synchron mit ihr.

Um diese Figur herum gestrickt erschien 1953, produziert wiederum von Fred Orains Cady-Films Le Vacances de Monsieur Hulot (Die Ferien des Monsieur Hulot) — und wurde ein weiterer Welterfolg.

Erstmals entfaltet sich Tatis beobachtende und akustische Komik hier auf ganzer Linie, aber auch Szenen, die deutlich auf seiner pantomimischen Erfahrung basieren, sind enthalten. Gelegentlich gibt es Szenen mit vollem Körpereinsatz, etwa jene, in der Hulot von einem sich spannenden Abschleppseil ins Wasser geschleudert wird, oder bei einem versehentlich ausgelösten Feuerwerk (bei dessen Dreh er sich heftige Verbrennungen zuzog).

Tati hat sich stets nur äußerst ungern in seine Vorstellungen hineinreden lassen. Typisch für ihn allerdings auch: Nur keine Idee umkommen lassen. Tauchten schon in Jour de fête Szenen auf, die aus seinem Kurzfilm L’École des facteurs (Die Schule der Briefträger, 1947) stammen, so lässt er in Les Vacances seine Tennispantomime wieder aufleben. Auch in späteren Filmen griff Tati alte Ideen wieder auf.

Eine andere von Tati heißgeliebte Idee war es, Menschen bei völlig sinnloser Arbeit zu zeigen — man denke etwa an Tatis nächstem Film, Mon Oncle von 1958, in dem immer wieder ein Straßenkehrer dabei gezeigt wird, wie er einen Kehrichthaufen von einer Straßenseite zur anderen fegt und die Arbeit dann im letzten Moment doch unterbricht, weil er dringend mit irgendwem ein Schwätzchen halten muss. Der Film lotet den Widerspruch aus, der sich aus menschlichen Lebensvorstellungen und dem (vorrangig technischen) Fortschritt ergibt. Ins „alte, romantische Paris“ seiner Nachbarschaft ist Hulot hier vollständig integriert, er fremdelt aber heftig mit der modernen Lebensweise der Familie seines Schwagers, den Arpels. Umso mehr liebt ihn deren Sohn Gérard, Hulots Neffe.

Der Job, den Arpel Hulot hier andient, ist ebenso sinnlos wie der pedalbetriebene Rasenmäher einer Nachbarin, der sich trotz gewaltiger Tretanstrengung nur sehr langsam vorwärtsbewegen lässt.

Auch das seltsam verbaute Treppenhaus in dem Haus, in dem Hulot wohnt, passt in diese Richtung, denn es hat keinerlei Logik.

Es ist kennzeichnend für Tatis Komik, dass Monsieur Arpel am Ende des Films Hulot als Vertreter nach Nordafrika schickt, womit Hulot als „Störfaktor“ in der modernen Welt der Arpels nicht mehr vorhanden ist — aber er geht nicht ganz, es bleibt etwas von ihm zurück: Noch am Flughafen verändert sich plötzlich Arpels Verhalten Gérard gegenüber, mit einemmal hat er Spaß daran, mit seinem Sohn einen Streich auszuhecken. Dass der Film das „alte Paris“ und seine skurrilen Bewohner dabei auf verschiedenen Ebenen überromantisiert, mag man Tati nicht übelnehmen. Mon Oncle (My Uncle in der englischen Version) wurde 1959 mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet, und er blieb Tatis größter Erfolg.

Von Fred Orain hat sich Tati danach getrennt und mit der Specta-Film eine eigene Produktionsfirma gegründet, um die volle Autonomie über seine weiteren Projekte zu gewinnen. Doch das sollte ihm heftig auf die Füße fallen.

Playtime, nach fast sieben Jahren Vorbereitungszeit 1967 fertiggestellt, wurde Tatis bester Film, ein Geniestreich und gleichzeitig, wie sich herausstellen sollte, ein Albtraum. Denn Tati war hier nichts zu teuer und nichts zu gründlich ausgetüftelt, um nicht realisiert zu werden; angefangen beim 70-Millimeter-Bildformat, dem Mehrkanalton und der wunderbar-pathetischen Orchestermusik, bis hin zu „Tativille“, einer Hochhauslandschaft, die Tati vor den Toren von Paris errichten ließ. Sie sollte als Kulisse dienen und massiv genug sein, um später tatsächlich an Firmen und Geschäfte vermietet werden zu können (so ließ sie sich nicht verwirklichen, aber auch eine Nummer kleiner war sie immer noch gigantisch).

Eine Handlung im eigentlichen Sinn gibt es auch in Playtime wieder nicht. Auch Monsieur Hulot tritt hier nur noch als Randfigur auf, die auf der Suche nach einem Geschäftspartner inmitten einer großen Zahl von Touristen von einer Situation in die nächste gerät, dabei aber selbst immer seltsam unbeteiligt bleibt. Ton und Beobachtung sind die tragenden Elemente des Films, der „Modernität“ persifliert — das Paris, das man kennt, erscheint nur noch gelegentlich als Spiegelung in Glastüren,

in einem neueröffneten Restaurant gibt die Neoninstallation über dem Eingang ständig ein höchst ungemütliches Geräusch von sich,

das darin enthaltene Symbol, das auch an allen Stühlen angebracht ist, drückt sich bei den Gästen in die Kleidung, und letztlich bleibt der Bodenbelag an den Schuhen der Gäste kleben und die Dekoration bricht zusammen. Ein altgedienter Portier in einem Bürohaus verzweifelt an einer elektronischen Schalttafel,

auf einer Verkaufsveranstaltung werden antikisierende Mülleimer vorgestellt

und schallschluckende Türen demonstriert, die man lautlos zuknallen kann. Legendär eine lange Nacht-Einstellung, in der von außen zwei Familien durchs Fenster beobachtet werden, die, obwohl in zwei verschiedenen Wohnungen lebend, scheinbar aufeinander reagieren.

Und es gibt im Film eine junge amerikanische Touristin (Barbara), der Hulot einen kleinen Strauß Maiglöckchen schenkt. Am Ende des Films sitzt sie in einem Reisebus und betrachtet die am Fenster vorbeihuschenden modernen Straßenlaternen

— und man nimmt sie als Maiglöckchen wahr.

Solche Dinge konnte nur Tati zaubern, niemand sonst.

Playtime wurde ein gigantischer Flop. Es gab kaum Kinos, die den Mehrkanalton präsentieren konnten, die Zuschauer verstanden die handlungslose Komik nicht, und sie vermissten den Monsieur Hulot, den sie kannten und der hier wirklich nur noch eine Nebenrolle spielt.

Tati riss mit Playtime nicht nur sich selbst, sondern mit zum Teil sehr schrägen Methoden auch andere Beteiligte (wie etwa die deutsche Atlas-Film) in die Pleite, aber es half nichts, am Ende musste er sogar das Originalnegativ versteigern, doch selbst das brachte nicht mehr viel.

Ich will hier nicht Tatis ganze Geschichte wiedergeben. Er musste nach diesem Reinfall wieder mit kleinen Brötchen beginnen, aber er gab nicht auf. Sein letzter Kinofilm war Trafic, der nach unendlich langen Verhandlungen und unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen 1971 in die Kinos kam.

Diese Persiflage auf den modernen Autoverkehr ist deutlich stärker auf Bodenhaftung hin produziert, Monsieur Hulot spielt wieder eine tragende Rolle, er hat hier sogar einen Beruf (er ist technischer Zeichner), und am Ende deutet sich sogar so etwas wie eine Romanze an, die allerdings nicht ausgespielt wird.

Ein letztes Mal trat Tati 1974 in dem Film Parade in Erscheinung, einer Produktion des schwedischen Fernsehens — eine Hommage an die Varieté- und Zirkuslandschaft, in der Tati noch einmal seine Sportpantomimen unterbringen konnte. Danach hörte man nichts mehr von ihm; er verstarb 1982 in Paris an einer Lungenembolie. Er hinterließ ein Drehbuch namens Confusion, das nie realisiert wurde.

Wie viele Komiker war auch Tati als Privatperson eher unkomisch, er konnte sogar sehr grob und egoistisch sein. Schon in den 1960ern wurde er als einer der bedeutendsten Komiker der Kinogeschichte angesehen, seine liebevolle Art der Filmkomik war und blieb einzigartig. Und doch gab es lange Zeit mehr Fachliteratur über ihn als Filme von ihm; nur eine relativ knappe Biografie war zu haben („The Films of Jacques Tati“ von Brent Maddock, 1977), die sich aber, wie schon der Titel verrät, eher mit den Filmen als mit seinem Leben befasst.

Eine solche umfassende Biografie hat erst 1999 David Bellos, Romanist an der Princeton University, vorgelegt. Die ist nun, übersetzt von Angelika Arend, endlich auch auf deutsch erschienen:

Alles, was in diesem Post zu lesen ist, kann man in diesem gelegentlich zwar ein wenig steif, gleichwohl aber gut lesbar geschriebenen Buch auf 540 Seiten nachlesen. Ein paar Ergänzungen würde man sich gewünscht haben, auch habe ich den Eindruck, dass Jour de fête im Buch ein wenig überrepräsentiert ist. Bellos hat außerdem in einer Art Anhang die Lebensgeschichte von Helga hinzugefügt — eine Tochter Tatis, die dieser nie anerkannt hat; eine hoch unerfreuliche Story. Aber auch das war Jacques Tati.

David Bellos:

Jacques Tati: Sein Leben und seine Kunst

Aus dem Englischen von Angelika Arend

Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025

ISBN 978-3-96311-879-1

Das Buch gibt es auch in englischer und französischer SpracheÜbrigens, vor Jahren gab es mal eine „tativille.fr“ benannte Webpage, die wunderschön war. Leider ist sie verschwunden. Wie so vieles. Schade drum.

Under a big sky

16 Flugzeuge pro Tag, 6 Fähren pro Tag beförderten 30000 Gäste, die hauptsächlich aus Venezuela und Kuba kamen. Auf Hierro leben 12000, einmal am Tag fährt das Schiff, dreimal der Flieger. Die Insel ist im Ausnahmezustand. Aber weil die Menschen hier unglaublich schnell und effizient im Organisieren sind, gab es also zum Glück kein Pandemie-déjà-vu. VIVA LA VIRGIN ist angesagt. Seit dem Mittelalter feiern die Einheimischen die Jungfrau der Könige, die sie in einem türkischen Boot in Form eines Bildnisses vorfanden. Die Bootsleute waren am Verhungern, die Herreños tauschten die Jungfrau gegen Nahrung. Alle 4 Jahre tragen sie sie aus der Steinwüste heraus und hinunter bis zur Hauptstadtkirche. Das sind ca 30 km, die sie von Flöten und Trommelmusik begleitet, von Tänzern, die viele Monate ihre Kondition stärken, an einem Tag zurücklegen. Gestern war der grosse Tag, es waren 8 Jahre Warten auf die Virgin vergangen, weil der Bischof die Prozession wegen COVID verboten hatte. Dementsprechend war der Besucherandrang.

Viele meiner Bekannten sind den langen schwierigen Weg unter Hitze und starkem Sandwind mitgelaufen. Ich wartete in der Kirche auf den Einzug der Hochverehrten. Wir warteten stundenlang auf den Trommelklang, und als die ersten weit entfernten Trommelschläge gehört wurden, war es total still in der Masse, und erst als die Jungfrau in die Kirche reingetragen wurde, riefen sie: VIVA LA VIRGIN. Mich hat das Erlebnis emotional ziemlich bewegt. Ich konnte viele Szenen sehen, wo sich die Tänzer, vollkommen erschöpft, in den Armen lagen, glücklich, dass sie es geschafft hatten. Auch als die ersten Wanderer in der Kirche ankamen , total vermummt wegen der Hitze und dem Sand, wurden sie von den Freunden und Familien fest gedrückt. Ich sah einige mit wunden Füssen, schwarzen Händen und fertigen Gesichtszügen. Ich hatte in der Wartezeit in der Kirche Einige gefragt, warum ihnen die BAJADA (Abstieg der Jungfrau der Könige) so wichtig sei und woher sie kämen. Sie sagten, es sei ein grosses Gemeinschaftsfest, an dem alle teilnehmen, man sitzt mit der Familie zusammen und feiert die Jungfrau, zu der sie für Regen beten. Die meisten kamen aus Venezuela zu ihren Familien, die ausgewandert waren und wieder zurück auf die Insel zogen. El Hierro ist eine Insel mit hoher Migrationsfluktuaktion. El Hierro ist eine Insel, auf der die afrikanischen Flüchtlinge willkommen sind. Die Minderjährigen können hier bleiben, viele leben mittlerweile in Familien. Die neuen Eltern sagen, dass sie so herzlich seien, weil sie sich wünschen, dass, wenn ihre eigenen Kinder mal in Not gerieten und flüchten müssten, genau so herzlich aufgenommen würden. El Hierro nennt sich die Insel mit Seele. Ich erlebe täglich ihr grosses Herz.

(L.N.)

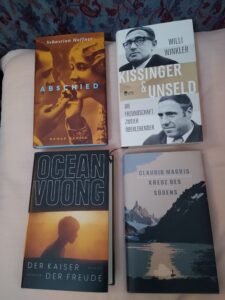

Lajla’s summer books

Sebastian Haffner: Abschied

Ich kenne Sebastian Haffner von seinen historischen Büchern. Nun hat sein 86 jähriger Sohn ein Manuskript gefunden und veröffentlicht. Was für eine Freude. Es ist eine Liebeserzählung des jungen Vaters, Sebastian Haffner war da 24 Jahre und verliebt in Paris. Einige junge Deutsche treffen sich in Paris, studieren da und verlieben sich. Haffner kann also auch Liebesgeschichten schreiben. Ich habe das Buch an einem Tag ausgelesen. Haffner baut einen enormen Zeitdruck auf, der minutiös vor dem Abschiednehmen beschrieben wird und die Spannung erhöht. Diese jungen Leute, die zwischen den beiden grossen Kriegen geschildert werden, lebten uns vor, wie frei das Leben sein kann.

Willi Winkler: Kissinger & Unseld. Die Freundschaft zweier Überlebender

Auch in diesem Buch wird eine berühmte Person von einer anderen Seite beschrieben, die mir nicht bekannt war. Ich wusste nicht, dass Kissinger Professor in Harvard war und jedes Jahr ein Sommerseminar für Intellektuelle abhielt, besonders für Deutsche. In diesem Seminar sass auch Siegfried Unseld, der Nachfolger von Peter Suhrkamp. Es ist interessant zu lesen, wie sich Kissinger den deutschen Schriftstellern, Dichtern, Denkern gegenüber verhält. Er spricht nicht mit ihnen auf Deutsch, obwohl er in Fürth geboren wurde. Die jüngste Diskussion über Unseld, der Nazimitglied war, hat mich nicht sehr beeindruckt, ich verdanke diesem Mann die Hälfte meiner Bildung. Meine Bücherregale waren voll von den farbigen Taschenbüchern aus dem Suhrkamp Verlag. Wie Unseld zu diesem Geschäftsmodell kam, wird spannend in dem Buch dargestellt. Was ich nicht wusste, ist, dass es Hermann Hesse war, der ihn protegiert hat.

Claudio Magris: Kreuz des Südens.

Im Untertitel heisst es, dass es um unwahrscheinliche Geschichten geht. Ich habe als Studentin gerne Bücher von Ethnologen gelesen. Hans Peter Dürr / Traumzeit, Hubert Fichte / Palette oder Hans Jürgen Heinrichs /“ Fremd sind wir in der Fremde“. Jetzt habe ich dieses aussergewöhnliche Buch entdeckt und ein erstes Mal gelesen. Ich lese es noch einmal. Es hat solch einen Reichtum an Gelesenem, ich werde mir die Angaben herausschreiben. In dem Buch geht es um drei Helden, die ans Ende der Welt gehen, um ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Sie reisen nach Patagonien und Feuerland, legen neue geografische Grenzen fest, beschäftigen sich mit der Sprache und zeigen den Indigenen, wie man auch mit dem Leben umgehen kann. Sie riskieren bisweilen ihr Leben unter den widrigen Kämpfen, die dort stattfinden. Alle drei Helden haben gelebt. Claude Magris ist ein Meistererzähler.

Ocean Vuong: Der Kaiser der Freude

Auf Erden sind wir kurz grandios, diesen schönen Titel hat das erste Buch von Vuong. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, es hat mehr und mehr mein Interesse verloren. Nun hat mir meine Buchhändlerin aus Freiburger Studienzeiten das neue Buch so sehr empfohlen, dass ich einen neuen Vuong Anlauf nehmen werde. Das dicke Buch wird mit an Bord sein. Ich mache eine dreitägige Schiffsreise hinüber an die Küste des Lichts. Im Hafen von Cadiz werde ich hoffentlich begeistert sein von diesem Buch.