Uncategorized

Let The Power Fall

Es war ein Fripp-Fest. Von 16 Uhr bis spät in den Abend lief gestern „Let The Power Fall“. So viele Schleifen in Dauerschleife. Als jemand, der die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, für sich in keiner Weise beantwortet – mein Verstand zweifelt aus guten Gründen, meine mystische Ader (die auch ein nebulöses Relikt der Kindheit sein kann, oder ein alter Speicher des Namenlosen) hält vieles für möglich – ist es solche Musik, die mir Grenzerfahrungen erlaubt. Da ist nichts Hochgestochenes dran, ich meine einen Raum jenseits der Sprache. Emotional ungreifbar. A human bond. An archetypal sphere. More than meets the ear. (m.e.)

Dieser Raum sieht so aseptisch aus, aber er ist eine Höhle mit schönem Durcheinander, eine Zeitmaschine. Im April 1981 kam Robert Fripps Soloalbum „Let The Power Fall“ zu mir nach Hause, nach Bergeinöden im Nördlichen Bayerischen Wald. Ich erinnere mich an eine Fünf Sterne Besprechung im Downbeat damals. Wenn man bedenkt, welch komplexe Horizonte Fripp mit King Crimson eröffnet hat, waren seine „Frippertronics“ eine offensichtliche Gegenwelt dazu, asketisch, down to the bone, und zugleich enorm reichhaltig.Erst im Vorjahr hatte ich ihn ein, zwei gute Stunden entfernt, in einer ehemaligen Pferdescheune, im To Act in Weissenohe in der Fränkischen Schweiz live erlebt, mit seiner kurzlebigen wie tollkühnen „League Of Gentlemen“, und ein Jahr später, in the wild summer of 1982, gleich ein weiteres Mal mit dem neu aufgestellten Crimson Quartett und den Zauberern Belew, Bruford, Levin an seiner Seite, in Nürnberg, open air 30000 Seelen im weiten Rund.

Nur ein Album voller „Frippertronics“ habe ich vielleicht öfter gehört, Roberts zweites Teamwork mit Brian Eno, „Evening Star“, da aber nur die Seite 1. interessanterweise hat mich die harsche Rückseite namens „Index Of Metals“ stets kalt gelassen, anders als die traumhaften zwei Grosskompositionen ihres Erstlings „No Pussyfooting“, welches Manfred Sack einst in der „Zeit“ verriss als, simngemäss, grob-psychedelischen, womöglich drogenbegleiteten Abklatsch von „minimal music“. Bis heute kehre ich zu all diesen Alben zurück, „Let The Power Fall“ in der Surroundfassung ist atemraubend, auch der Nachfolger „God Save The Queen / Under Heavy Manners“ brilliert durchweg, mit einer Seite „Discotronics“ der erhabenen Art. Sie haben sich nie ganz preisgegeben. Ich sinke dahin.

„More Frippers“:

- „updated and very frippery: an interview with waterfall noises & the tow Michaels“

- “exposures – die öffnung einer schatzkiste“

- “sheltering skies“

- “a master documentary“

P.S. In regards to the „waterfall interview“: Robert Fripp is interviewed by Michael Engelbrecht and Michael Frank in the lobby of a hotel in Cologne, Germany. The sound of an indoor fountain nearby obscures the questions being asked so the topics being discussed are listed below. „ME“ and „MF“ indicate who asks the questions. Stating the obvious I’d nevertheless like to point out that this interview is a snapshot of Robert Fripp in 1998. A lot has happened since then, e.g. further incarnations of the band King Crimson and Toyah and Robert’s Sunday Lunch on youtube. Robert Fripp’s answers made this interview a truly remarkable encounter for both my colleague and friend Michael Engelbrecht and me. We would like to thank him again for his time, insights and music. Thank you also to my friend, band colleague and sometime member of Guitar Craft Michael Peters who helped me to prepare for this interview. (Michael Frank)

„Horizonte“, 24 Mai 26 (erste Fassung)

From Kiri Ra: „This music does not try to be anything. No pre-determined references, we get into our recording sessions without any verbal communication. It’s more like a state of mind where we are not trying anything, we just see what happens. We create a moment that is unexpected and doesn’t have any locked direction. We are not trying to be anything, We are existing together. This music was made with a lot of time. We drank coffee and tea. Played. Enjoyed pulla and cookies. Played a bit more. We talked. We were slow. It took 10 years to combine the right pieces for the album. We were not in a hurry. Key words: air, space, love, time, rest, electronic, synthetic, organic, warmth, wood.“

Kiri Ra! „nen“ ( We Jazz Rec.)

Adam Rudolph Sunrise

Eivind Aarset Strange HandsEtienne Nillesen (Snare Drum Solo Album)

Andrew Wasylyk (a song from Irreparable Parables)

Björn Meyer (ECM Electric Bass Solo Album)Whitney Johnson / Lia Kohl / Macy Stewart Body Sound

Gregory Uhlmann Extra Stars

Sunn O)))** Liner notes for the album are provided by award-winning British writer Robert Macfarlane, famed for his works concerning landscape and the multifaceted relationship between humanity and nature. Macfarlane negotiates the peaks and valleys of the SUNN O))) sound in a poetic, philosophical manner.

Andrew Wasylyk‘s song album (at the centre of this first version of „my Klanghorizonte in May“, is a theatre of voices, „music for wistful tea breaks on spring afternoons“ (Electronic Sound), the kind of deep stuff that allows the easy way in. Al the other albums are coming from „evening star“ spheres (connotation: that Fripp & Eno album‘s side 1) and other dream territories. It may explode in the end. (m.e.)

Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent

Ein wenig traditionell, und viel Kostüm, das in etwa dachte ich, als dieser Truffautfilm, ich war so ungefähr 18, im Fernsehen meines alten Kinderzimmers zu sehen war. Ich war hochaufmerksam, sah ihn bald darauf nochmal, und versuchte einmal mehr, der Magie von Truffaut in diesem etwas altmodisch wirkenden Streifen auf die Spur zu kommen. Wo war hier wenigstens ein Hauch der „nouvelle vague“? Irgendwann fiel der Satz „Lass uns leben, das Etikett kleben wir später drauf!“, und ich hatte eine Parole gefunden, die ich dann und wann bei „Hals-über-Kopf“-Anwandlungen zur Anwendung brachte. Tausend Jahre später stand ich vor dem Grab der alten Meisters in Paris, dessen Gespräche mit Hitchcock ich einst während eines Norseeurlaubs auf Wangerooge verschlungen hatte (ein Heyne-Taschenbuch, das ich selbst beim abendlichen Gang zu den Wellen bei mir trug), und eine Italienerin mit gutem Schulfranzösisch hatte einen kurzen Liebesbrief für Francois hinterlassen. In dem Augenblick fühlte ich ein unsichtbares Band zwischen mir und der Fremden, die höchstens zehn Minuten vor mir an diesem Ort war, weil die vielen kleinen Windböen das Blatt Papier, nur durch einen leichten Kieselstein beschwert, noch nicht fortgeweht hatten. (m.e.)

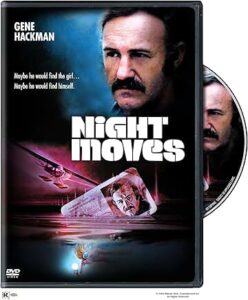

Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 5): (k)night moves

„Die heiße Spur“, so lautet der Titel des Films in deutscher Übersetzung und ist damit weit entfernt von der Raffinesse des Originals. „Night Moves“ unter der Regie von Arthur Penn, einer der späten Filme des „New Hollywood“, kam 1975 in die Kinos. Nachtbewegungen, Nachtaktivitäten. Das klingt im Deutschen natürlich auch nicht und vor allem ist nur der Originaltitel in der Lage, die „knight moves“ anklingen zu lassen und so die Filmhandlung in Verbindung mit einem Schachspiel, konkret den Bewegungen des Springers, zu bringen. Moseby, Privatdetektiv in Los Angeles – es dürfte eine der besten Rollen von Gene Hackman gewesen sein –, erhält den Auftrag, die 16-jährige Tochter einer ehemals mittelmäßigen Schauspielerin zu finden und sie zu ihrer Mutter zu bringen. Moseby war früher Football-Spieler; der Beruf des Privatdetektivs genießt nirgendwo Ansehen, ständig fallen Bemerkungen, wie schäbig es sei, sich für Geld in fremde Angelegenheiten einzumischen, was sich auf das Selbstbewusstsein Mosebys auswirkt. Vielleicht findet er im Schachspielen ohne menschlichen Partner eher seine Erfüllung. Im Auto, in Warteposition, hat er immer ein Schachbrett dabei. Während Moseby ein Weltmeister-Schachtournier aus dem Jahr 1922 nachspielt, wird ihm klar, dass der damalige Verlierer etwas übersehen hat und mit drei Zügen seines Springers hätte gewinnen können. „And three little knight moves“, so erklärt er es einer Frau in Florida, die, als er sie antrifft, eine Wollmütze trägt, und die die Mütze irgendwann unter seinen Blicken abstreift, in einer Geste, als würde sie sich entkleiden. Und er ergänzt: „But he didn’t see it. Must have regretted it every day of his life. I know I would have.“ Wie der Schachspieler übersieht auch Moseby so einiges: immer wieder auftauchende Figuren, unangemessene Verhaltensweisen und rätselhafte Zufälle. Er bringt die Elemente nicht zusammen, weil ihm der Knoten, der die Fäden verbindet, fehlt. Denen, die den Film zum ersten Mal schauen, geht es natürlich genauso. Hinzu kommt: Die Bündnisse, die eingegangen werden, wechseln schnell und unvorhersehbar. Scheinbare Ziele sind nicht die wahren. Jederzeit kann alles kippen, die Ungewissheit ist fundamental. „Night Moves“ spiegelt damit auch das Psychogramm einer von Kriegen, Krisen und Attentaten traumatisierten Nation. Das neue Selbstbewusstsein der Frauen macht Männern ihre traditionelle Rolle streitig. Bestimmen geht jetzt nicht mehr, es muss verhandelt werden. Mit Jennifer Warren, Susan Clark und Melanie Griffith geben drei starke Frauen dem Film eine Prägung. Die Dialoge sind ungewöhnlich, raffiniert und von einem klugen Humor. Auch der Zeitgeist mit seinen Interessengebieten spiegelt sich darin. Moseby versucht, die 16-Jährige, die schreiend aus einem Alptraum erwachte, zu trösten, er klopft sanft auf ihr Schulterblatt, und sie sagt:

I like being patted like that. It’s supposed to remind you before you were born, your mother’s heart beating on your back. Do you think you can remember back that far?

Morseby entgegnet: Listen, Delly, I know it doesn’t make much sense when you’re 16, but don’t worry, when you get to be 40, it isn’t any better.

Beide lachen. Die Stimmung hat sich verändert.

In „Night Moves“ scheint trotz des Titels meistens die Sonne, das Licht fällt grell, die Temperaturen sind angenehm, die Autos sperrig und die Musik von Michael Small trägt zur entspannten Stimmung bei. Auch der Filmbusiness spielt eine Rolle und es gibt eine Anspielung auf die Highway-Szene in Hitchcocks „North by Northwest“. Ein optisches Motiv erscheint gelegentlich wieder: geschliffene Gläser in der Größe eines runden Flurspiegels an Fenstern, die den Blick nach außen in einer Verkleinerung zeigen, so dass man in eine Art Beobachtungsposition gerät. Man sieht ein paar Dinge dadurch vielleicht etwas anders, aber wirklich hilfreich ist diese Technik nicht. Dies kann man auch als Kommentar zur Rolle des Privatdetektivs lesen, jedenfalls in diesem Film.

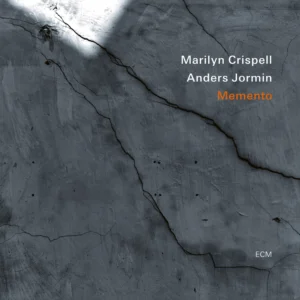

Memento

Bass Piano # Bass Gitarre # Piano Bass. Eine Empfehlung, sich irgendwann in diesem Frühjahr vielleicht, im Laufe eines langen Abends, folgende drei Duo-Alben, produced by Manfred Eicher, anzuhören, in aller Ruhe: 1) Gary Peacock & Marilyn Crispell: Azure (2013) — 2) Gary Peacock & Ralph Towner: Oracle (1994) — 3) Marilyn Crispell & Anders Jormin: Memento (2026) „The music takes you where you need to go“, Marilyn once said. A phrase, doubtlessly vague, artfully vague, too, a fitting travel suggestion nevertheless.

Some sort of echoes, if you don’t mind. The words simple, very simple, but put together with care, caring for resonance. Alright. Ready? Ten, nine, eight. You read the word of the title and probably you think „memory“ first, or maybe, same breath, next breath, „memento mori“, it depends. Seven, six. You look at the cover, what springs to mind after a while, in my case, well, those old Cohen verses: „there‘s a crack in everything / that‘s where the light gets in“. Five. Relax. The music of „Memento“ is, more floating than topical, about loss and memory. As I was listening to it from start to end at the first time, in a dark room with two candles (one of the rituals for music like this), I was drifting, dreaming (short flashes of this and that), all part of listening deeper… deeper still. Are there seagulls to hear, on that „beach piece“? The bass played with a bow, what do yo think. Four, three. You won‘t find clever wordings here, quotable one-liners, word play, smart analysis. What you will find, are windows, kind of. A warm rush of empty places, beautiful. It’s personal, and your unconscious a friend. Oh, the music, imagine, feel… „melancholia of that elevating kind“. Piano and bass only. Old school? No way! Two, one. Here you go. (m.e.)„B-Western: Showdown der gebrochenen Herzen“

Hans Schifferle hätte ich gerne mal, damals in den 1970er und 1980er Jahren, als ich öfter in München war, kennengelernt. Als mir Thomas P. das neue „Schifferle-Buch“ zeigte, erinnerte ich mich sofort, wie bereichernd die Filmbesprechungen der SZ in meiner Studentenzeit in Würzburg waren auch später in Furth. I.W., und sowieso sonstwo, als eine „alte Bande“ von Filmkritikern, zu denen auch irgendwann Hans S. zählte, mich auf viele Filme abseits des Mainstreams neugierig machte, mit einem unverbrauchten, lebendigen Schreibstil. Unvergessen, wie ich 1976 und 77 öfter vor Ort war, mit der schönsten Frau des östlichen Ruhrgebiets an meiner Seite, und in einem kleinem Theater Urs Widmers Theaterstück „Stan und Ollie in Deutschland“ sah und am Abend darauf in Schwabing in einem Uraltkino Robert Altmans „Nashville“. Vielleicht sass Hans Schifferle nur zwei Reihen hinter mir. Mit C. landete ich in jenen Tagen natürlich auch in der Gleichmannstrasse 10 bei „Jazz By Post“, wo ich Paul Bleys Solopianoalbum „Alone Again“ kaufte (kann man ohne Zögern seinem Meisterwerk „Open, to love“ an die Seite stellen)!

Hans Schifferle hatte stets ein Faible für das Kino abseits des Mainstreams, für B-Movies, „Schmuddelfilme“, „alte Serien aus der goldenen Zeit des TVs“, Horrorfilme, Krimis, Erotikfilme, den ganzen schönen Unrat, der ihm einen unverstellten und unschuldigen Blick auf die Dinge verriet, abseits der landläufigen Abkanzelung sog. „zweitklassiger Filme“ mit dem Werkzeug eines arroganten Traditionalismismus oder einer rigiden Psychoanalyse, die überall nur männliche deformierte Psychen aufdeckte, reaktionäre Frauenbilder u.v.m. Auch John Wayne hat in tollen Filmen mitgespielt, auch wenn wir James Stewart fast alle lieber mochten, klar, als Kinder den 1960er, 1970er Jahre. Eine von Hans Schifferles letzten Veröffentlichungen war ein Text über alte, fast vergessene Western, die im Schatten der arrivierten Regisseure ihren eigenen Underground kreiierten. Seine Zeitreisen war stets eine Fundgrube von Entdeckungen. In dem ihm gewidmeten Buch „Berufung:Kritiker“ entdeckte ich einen durchaus lyrischen Text über den Schauspieler Lex Barker, der eine Jugenderinnerung heraufbeschwörte: wie ich ihn in einem abgelegenen Hotel auf Mallorca früh in den 1970er Jahren am Swimmingpool, neben Maria Adorf sitzend, ablichtete. Der kurze Höhepunkt meiner Karriere als Paparazzo. Leider ist das alte Dia verloren gegangen. (m.e.)

Beim Filmfestival von Venedig hat der Western mit den neuen Filmen der Coen-Brüder und von Jacques Audiard eine kleine Renaissance erlebt. Die Liebe zu diesem Genre scheint ungebrochen. Die komplexe Geschichte des Genres, auf der auch die Venedig-Filme basieren, ist lebendig im cinephilen Alltag. Es gibr zurzeit kaum eine Filmgattung, die auf dem DVD- und Blu-ray-Markt mit so vielen Neuerscheinungen von alten, klassischen Filmen aufwarten kann wie der Western. DVD-Labels wie Koch Media, Filmjuwelen, White Pearl Classics oder Western Perlen lassen mit ihren Wiederveröffentlichungen und Neuentdeckungen von kleinen und vergessenen Western vor allem aus den 50er und frühen 60er Jahren die Geschichte des Westerns in einem neuen Licht erscheinen. Zu diesem Thema ist kürzlich auch ein Buch erschienen: Gregor Hausers »MÜNDUNGSFEUER«, eine kenntnisreiche labour of love über »Die 50 besten B-Western der 50er Jahre und ihre Stars«.

Es versetzt in Erstaunen, dass man selbst als Cinephiler beim Betrachten dieser vielen wieder zugänglichen Filme erkennen muss, dass der gute alte amerikanische Western tatsächlich ein terrain vagueist, eine geradezu unbekannte filmische Gattung. Natürlich, man kennt die großen Western von John Ford, Raoul Walsh, Howard Hawks und William A. Wellman, auch die Westernperlen von Anthony Mann, Budd Boetticher, Sam Fuller, Nicholas Ray, Jack Arnold oder Joseph H. Lewis. Aber all diese Filme, die uns häufig durch die französischen Kritiker der Autorentheorie vermittelt wurden, bilden nur die Spitze des Eisbergs. Was ist mit Westernspezialisten wie Lesley Selander, Sidney Salkow, George Sherman, Lew Landers oder Joe Kane, dem hyperaktiven Topregisseur des kleinen Republic-Studios? Was ist mit den jüngeren wagemutigen Filmemachern wie Joseph Pevney, Alan H. Miner oder Paul Wendkos? Man kann jetzt den Humus eines Genres entdecken, der die Meisterwerke erst ermöglicht hat, einen vielschichtigen Kosmos aus vitalen kleinen Filmen und größeren Produktionen, die von der Filmgeschichte verschluckt wurden. Ein neues Bild von einem traditionellen Genre entsteht dabei.

(der Auftakt eines Textes von Hans Schifferle von 2018, HIER in in toto)

Postscriptum mit einem Hauch Wildwest aus dem tiefen Bayern (als ich mal auf einem anderen Blog Einspruch einlegte gegen Standard-Abkanzelungen alter Western, flogen mir gleich einige Bleikugel um die Ohren):

Ganz witzig finde ich, wie schlecht hier oft Filme bei Uschi abschneiden, die ich ganz famos oder erschütternd oder sonstwie gelungen finde, beispielsweise Anora… undundund … Uschis verallgemeinernde Abfertigung des Westerns als „riesige Spielwiese fürs Macho-Wettpinkeln“, holla-di-ho, was für Entrüstungsarien! (Michael)

Die seltsame Art des Michael E. etwas „witzig“ zu finden und sich damit gleichermassen wunderbar zu offenbaren, auf der “ … riesigen Spielwiese der Macho-Wettpinkler … “ derjenige zu sein, der am weitesten pinkeln kann, ist auch eine Aussage! (Little Hans)

Wenn ich mich recht erinnere, wurden Western hier schon differenzierter besprochen und auch positiv konnotiert, z B der Neowestern, die Filme der Coens und das Lied vom Tod waren durchaus keine Verrisse. Uschi meinte mit der Spielwiese wohl eher die B-Movies, den alten John Ford, filmtechnisch durchaus beachtlich, handlungstechnisch eher banal. Oder guckt sich noch jemand freiwillig John Wayne an? Also genauer lesen und dann verreissen. (Jörg R.)

Da ich aber etwas unpräzise war, kamen da gleich einige dahergesprungen wie aus der Shiloh Ranch, bemühten „Pimmelmetaphorik“, machten aus einer „Arie“ gleich eine „Orgie“, und statt Frau selber sprechen zu lassen (die vielleicht gerade am Herd stand und den Porridge machte, oder Steak mit Bohnen) wurde genaueres Lesen angemahnt, und der humorvolle Kommentator (ich) samt Pimmel des Feldes verwiesen…. Ich sags ja, wie im Wilden Westen!!! Zur Abkühlung der Gemüter empfehle ich allen den grossartigen alten Western „Der Mann, der Liberty Valence erschoss“. (Michael)

Das rote Eichhörnchen beispielsweise

„Genau das macht den Zauber von Medems Filmen aus, daß er auf die Erde blickt wie auf ein fernes Gestirn, dessen Naturgesetze nur den Regeln des Herzens zu gehorchen scheinen.“ (Michael Althen)

“Medem hatte ein Medizinstudium abgeschlossen, mit der Absicht, Peychoanalytiker zu werden. Bereits als Kind hatte er Super-8-Filme gedreht; in seiner Studienzeit war er als Filmkritiker für die Zeitung „La Voz de Eiskadi“ tätig. Kindliches Super-8 und Psychoanalyse: davon ist noch einiges zu spüren in den enigmatischen, hypnotischen Spielfilmen, die er seit 1993 gedreht hat. Die Genauigkeit eines Wissenschaftlers wechselt sich ab mit der Fabulierkunst des geborenen Geschichtenerzählers, wenn Medem das Labyrinth der Passionen erforscht, den Irrgarten der Emotionen durchstreift.“ (Hans Schifferle, in: Rolf Aurich, Ulrich Mannes: Hans Schifferle. Berufung: Kritiker)

In einem imaginären existenziellen Kinoschmöker über meine „100 Lieblingsfilme“ kämen sage und schreibe vier Filme des Basken Julio Medem vor. Und, wenn ich im Inhaltsverzeichnis blättere, Hitchcock ist im Vergleich nur dreimal vertreten. Hans Schifferle spricht von „Landkarten der Sehnsucht“ , in seinem Essay über „die metaphysischen Kinomelodramen des Julio Medem“, und lässt alle vier darin auftauchen. Mein Einstieg war, ein Tip von Jan Garbarek, „Die Liebenden des Polarkreises“ ich war so berührt, dass ich bald „Tierra“ folgen liess, ein so hinreissender verrückt-real-surrealer Film (natürlich über die Liebe und ihre Verzweigungen), der mich in jeder Sekunde so gefangennahm wie jede Sekunde des unendlich zauberhaften Liedes gleichen Namens von Caetano Veloso. Ich sah „Tierra“ in Barcelona und zuhause, habe die DVD von „Tierra“ gewiss wieder und wieder angeschaut, und wieder und wieder sah ich später auch „Lucia und der Sex“. Vor einer Woche nun nahm ich die Fährte eines weiteren Medem-Films auf: und auf Anhieb gesellte sich „Das rote Eichhörnchen“ (das unlängst lange in der Arte Mediathek zu sehen war) als Dvd zu meiner privaten Serie von 100 Lieblingsfilmen.

Peter Schneider – ein Nachruf

Von einem Berliner Freund erfuhr ich gestern, dass unser Freund, Peter Schneider, tot ist. Das traf mich hart. Ich wohnte in den 70ern mit seinem Bruder Florian in einer Freiburger WG. Peter schaute oft vorbei, so lernte ich ihn kennen. Er war immer willkommen mit seiner ansteckenden Heiterkeit, seinem feinen Humor und seinen erotischen Anspielungen. Er lachte gern und alberte auch viel herum. Er war immer lässig gekleidet, Jeans, Pulli und helle Lederjacke. Er sah umwerfend aus, attraktiv und sehr männlich.Meine Magisterprüfung hatte den LENZ zum Thema, mit diesem schmalen Buch wurde er bekannt. Ich weiss noch, dass mein Prof in der Prüfung sagte, ich soll nicht so schnell sprechen, wir seien ja schliesslich nicht auf einer Eisbahn. Tatsächlich sprachen wir damals schneller, engagierter, atemloser. Wir wollten ja auch die Rebellion. In meiner Goethe-Zeit lud ich ihn einmal ins Bremer GI ein, damit er dort einen Vortrag über das politische Deutschland vor Japanern halten sollte. Einige meiner Freunde waren dabei, wir schufen eine hitzige Diskussionsatmosphäre. Damals konnte man schon die Nachdenklichkeit bei Peter merken. Er war nicht mehr mit allem aus den 68ern einverstanden, er mochte den Dogmatismus der K-Gruppen nicht und schon garnicht die radikale Linke. In seinem Buch „Rebellion und Wahn“ verarbeitet er die Fehler der SDS Zeit. Es folgte noch ein politisches Buch: „Und schon bist du Verfassungsfeind“. Er wollte in den Schuldienst, man verweigerte es ihm aufgrund seiner politischen Agitationen. Danach schrieb er meist Bücher, die sich mit dem zeitaktuellen Geschehen beschäftigten, „Der Mauerspringer“ gehört dazu, aber auch „Vati“, wo er mit dem Nazi RA Mengele abrechnete. Als ich über Weihnachten in Berlin war, kaufte ich mir sofort sein letztes Buch „Die Frau an der Bushaltestelle.“ Sogleich ist man dem Sog der 68er Jahre erlegen, vertraut mit der gehetzten Sprache, der Orietierungssuche und vor allem der hochemotionalen Sprache. Er berichtet über die damalige Zeit, sein Alterego rechnet ab, besonders mit seiner Freundin, die ihn an BILD verraten hat. Wir alle kennen diese Frau, sie lebt noch, ich verrate ihren Namen nicht. Ich habe Peter lange nicht mehr gesehen, jetzt kann ich ihn nie mehr sehen. Sein Erzählband „Die Wette“zählt für mich zu den schönsten Schilderungen über Sehnsucht, Erotik in gesellschaftlichem Environ. Er schrieb es 1978. da sah ich ihn oft. (L.N.)