The New Yorker At 100

Der „New Yorker“ ist 100 Jahre alt. Es ist schon verblüffend, wie stark sich dieses Magazin über die Jahre treu geblieben ist: Sei es das stets gezeichnete oder gemalte Coverbild, seien es die legendären seitenlangen Bleiwüsten, in denen man sich dann aber doch festliest, seien es die manchmal tatsächlich lustigen Karikaturen oder die seitenbegleitenden Vignetten, oder sei es auch die speziell für den „New Yorker“ entworfene Typografie und der hauseigene Styleguide, der einige Eigenarten des Blattes in Sachen Orthografie und Zeichensetzung vorgibt.

Jedes Jahr, wenn die Rechnung kommt, denken wir daran, das Ding endlich abzubestellen, aber wir haben uns doch nie dazu entschließen können. Auf Netflix gibt es eine 97-minütige Dokumentation (Trailer), die gerade mal wieder klarmacht, warum man den „New Yorker“ letzten Endes doch weiterlesen möchte. Ein Trip durch die Jahrzehnte und die Redaktionsräume. (Die Doku müsste auch im deutschen Netflix zu sehen sein.)

my little electric cave film festival (January 2026) is sold out!

Ausverkauft war leicht bei jeweils sechs Gästen. Ich bin nur der Filmvorführer und sorge für Snacks und Rotwein. Ansonsten mache ich in der Regel aus dem Stegrief eine kleine Einführung, zwischen fünf und zehn Minuten, und verrate dabei kaum was über den Inhalt von jedem dieser Filme, die unterschiedlcher kaum sein könnten, und die doch einiges verbindet! Die Ausnahme ist der dokumentarische Film, bei dem ich einen Aufriss der historischen Situatiom gebe. Unddas dauert etwas, da musste ich mich selbst gründlich einarbeiten. Ich empfehle jeden dieser Filme, sie sind alle erhältlich als bluray oder dvd!

Ein appetizer für „Dark City“: „One of the most underrated films of the 1990s gets its first 4K release thanks to Arrow Video, and it’s an incredible one. Alex Proyas’ Dark City (1998) is a masterpiece of shadows, and the deep blacks look fittingly incredible in this restoration, while the increased clarity and detail of everything else do wonders without ruining the film’s style. That aesthetic is a perfect fit for a neo-noir story with sci-fi twists, a film that feels like the true successor of Blade Runner (1982).“

Der lange Abschied von Coopers Kleingebäck

Schaut man sich kurz das Cover an, könnte man meinen, ich sei im Dunstkreis der Taylor Swift-Gemeinde gelandert – ist da noch so eine Hochglanzblondine, die mit Identifikationsangeboten und Erhabenheitsposen, Schönklang und Pomp ihre Fäden zieht? Zum Glück nicht. Nicht so lange her, da gestaltete Emma Swift ein Coveralbum voller Dylan-Lieder, mit dem gewissen Extra, viel Talent, und der Frage, ja, ganz schön, aber wozu? Es folgte erstmal nichts, dann ein Nervenzusammenbruch, der nicht mit einer Valiumkur und ein paar aufbauenden Gesprächen aus der Welt zu schaffen war. Und nun ein erstes Album voller eigener Lieder und Worte. An ihrer Seite ein mir unbekannter, aber erstklassiger Produzent, der zeigt, wie sehr man mit dem Inventar des barocken, orchestralen Beiwerks umgehen kann, ohne diese fragilen Liedern mit ihren noch zerbrechlicheren Versen bloss hübsch aufzubrezeln. „The Resurrection Game“ (welch gelungener Titel!) ist ein im allerbesten Sinne „romantisches Album“, das, wenn man die Lieder und die Worte nahkommen lässt, hier und da nie ganz verheilte Wunden in Bewusstsein rückt („going where the lonely go“), in seltsamem Einklang mit der Lust, Tag für Tage neue Lebendigkeiten ausfindig zu machen. Und, als wäre dies derzeit eine Laune des Zeitgeists nach dem Tod von David Lynch und dem langen Abschied von Coopers Kleingebäck, spielt der erste Song der ersten Seite der Schlallplatte fraglos in einer Bar in Twin Peaks: Julee Cruise und Emma Swift hätten sich viel zu erzählen!

Goth

Goths might tilt towards being even more tender. Darnielle uses music and memory as jumping-off points for telling compelling short stories about unique, vulnerable, complex human beings. The characters include Andrew Eldritch, lead singer for Sisters of Mercy, moving back to his hometown as his career winds down; somebody getting arrested while listening to Siousxie and the Banshees on KROQ; adults looking back at their goth youth, with pride and wonder; rocker Pat Travers, trying to make sense of the new scene; a goth fan reading about other cities’ scenes in magazines; and, on the last song, a band everyone forgets, Gene Loves Jezebel. The last words on the album are, “The world will never know or understand / the suffocated splendor of the once and future goth band.” (Dave Heaton, PopMatters)

Hier das Cover der deutschen Ausgabe von John Robbs Buch, das im Juni 2025 erschien. Hat einer von de flowies eine engere zu „Goth“ gehabt? Ist ja wohl eher historisch. Ich kann mich für einige Alben von Nico begeistern, aber, was diese Szene angeht, habe ich herzlich wenig Musik aus diesem Genre in meinem Archiv. Aber dafür das hier:

Ich mag die Art total , wie Johne Darnielle mit seinen Mountain Goats einzelne Figuren Randaspekte und Stories jener weitgefächterten Szene auf GOTHS Revue passieren lässt (bis hin zu poettugiesischen Metal Goth Bands😉) , ein Album übrigens ohne Gitarren ausser einer Bassgitarre) – und wie gewohnt mit exzellenten Lyrics! „Goths sounds nothing like goth rock, but maybe, Darnielle seems to suggest, every goth rocker is destined to write their own bookish, soft-rock opus about nights doing cocaine while listening to Bauhaus.“ Der Satz bringt es auf den Punkt.

Kleine Abschweifung: das ganz neue Mountain Goats Album ist ein kleines oder grosses Meisterwerk, das sich durchaus goth-verwandten Themen (Tod, Einsamkeit etc.) mit musical-affinen Passagen annähert. HIER eine mir aus dem und sprechende „Besprechung“. Die das Album auch mal in den Kontext der Geschichte von John Darnielle rückt. Ein raffiniert konstruiertes, existenzielles, humanes Album. Das ich jedem Flowie und wohlgesonnenen Lesern ans Herz legen würde – es könnte ein neues Lieblingsalbum werden von Bernhard, Olaf Ost, Lorenz, Ingo, und vielleicht auch von Olaf West! Als CD und DoppelLP erhältlich! „Through The Fire Across To Peter Balkan“ is that good.

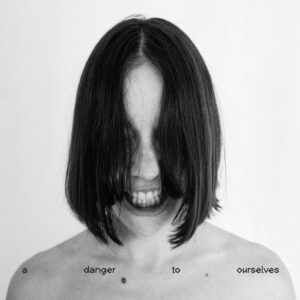

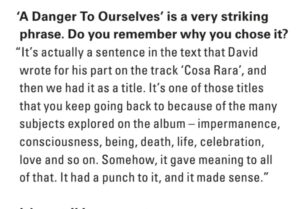

Keine Spur hingegen von ironischen Brechungen oder schwarzen Humor bei Lucrecias neuem Streich: es wäre spannend, mal mit Lucrecia Dalt, der neuen besten Freundin von David Sylvian (zu seinen Konzerten kamen ja auch gerne viele schwarzgekleidet), ein Interview über ihre Beziehung zu „Goth“ zu führen. Ihre Erinnerungen, ihre Geschichten dazu. Eine Spezialistin für Horrorfilme ist sie allemal. „A Danger To Ourselves“ ist eines der grossartigsten Alben des Jahres 2025, nicht nur in meinen Ohren, und mit einem Cover, das noch jeden ehemaligen „Grufti“ hinterm Ofen hervorlocken würde. Im Ernst, ein klanglich restlos faszinierendes Werk. HIER das Video zum Song „Divina“. Übrigens ist fas Cover eine Hommage an David Lynchs „Twin Peaks“. Zum Titel des Albums sagt sie:

Das alles ist hier nur ein kleines Echo auf Jans Text. (m.e.)

The Art of Darkness

(In deutsch: hier)

„Thick enough to stun an ox,“ Laurie Anderson once said about a book. This one, at 738 pages, certainly fits that description. Nearly a hundred of those pages are dedicated solely to sources, author’s notes, and the index of names and titles. It took me about four weeks to read the book, but despite some slow patches, it was ultimately worthwhile.

However, it’s important to know what the book is actually about. The Art of Darkness – The History of Goth only indirectly discusses Gothic culture as a scene. That would indeed be a very broad field with many branches. There is no single „scene,“ and the scenes in England, the USA, and Germany have certainly not developed identically. John Robb therefore focuses on a specific area: the music. He describes its development largely organized by the cities of the featured bands and musicians.

He does this with great care and considerable research. The number and detail of the interviews Robb conducted himself with bands and musicians is remarkable (and at times, quite lengthy). I was particularly surprised whom he includes in the precursors of Goth rock: The spectrum ranges from David Bowie, T. Rex, Led Zeppelin, The Doors, Grace Jones, Lou Reed, Brian Eno, Roxy Music, Kate Bush, and Kraftwerk, all the way to the Glitter Band, Suzi Quatro, and The Sweet – the influences from which Gothic rock emerged. And while this might initially seem surprising, Robb’s presentation usually makes sense.

The main focus, however, is on the encyclopedic-essayistic accounts of the bands and artists that one would typically categorize as Gothic: From Bauhaus, The Cure, The Damned, Siouxsie & The Banshees, Killing Joke, the Sisters of Mercy, Throbbing Gristle, Philipp Boa, Depeche Mode, Blixa Bargeld and Einstürzende Neubauten, to (repeatedly) Nick Cave & The Birthday Party, all the usual suspects are present. This is highly interesting in parts, especially the early stages; however, the lengthy reproduction of the interviews is sometimes a little tedious and not always productive.

It’s fascinating to trace how the various bands, artists, styles, and local characteristics gradually come together and merge into a recognizable whole without losing their individual identities. Different genres also converge: New Romance, Industrial, Electronic, Punk, but also simply Pop. Significant differences between Europe and the USA are also evident.

Some names one would expect to find are dealt with surprisingly briefly, such as Lydia Lunch, Ultravox!, Nico, or Diamanda Galás, or they are completely absent, such as Wolfsheim, De/Vision, Lacrimosa, London After Midnight, or Anne Clark, to name just a few. But I know it’s impossible to list them all; doing so would exceed the scope of even these 738 pages, and I don’t know of any more extensively researched book on the subject anyway.

John Robb:

The Art of Darkness — The History of Goth

Manchester University Press 2023

ISBN 978-1-5361-7676-9

This book is now also available in a German translation, but I don’t know it.Richard Williams‘ 15 albums of 2025

1 Ambrose Akinmusire: Honey From a Winter Stone (Nonesuch)

2 Mavis Staples: Sad and Beautiful World (Anti-)

3 Henriksen / Seim / Jormin / Ouaskari: Arcanum (ECM)

4 Masabumi Kikuchi: Hanamichi / The Final Studio Recording Vol II (Red Hook)

5 The Necks: Disquiet (Northern Spy)

6 Patricia Brennan: Of the Near and Far (Pyroclastic)

7 Amina Claudine Myers: Solace of the Mind (Red Hook)

8 The Waterboys: Life, Death and Dennis Hopper (Sun)

9 Peter Brötzmann: The Quartet (Okoroku)

10 Chris Ingham Quintet: Walter / Donald (Downhome)

11 Vilhelm Bromander Unfolding Orchestra: Jorden Vi Ärvde (Thanatosis)

12 Nels Cline: Consentrik Quartet (Blue Note)

13 Bryan Ferry & Amelia Barratt: Loose Talk (Dene Jesmond)

14 Lucy Railton: Blue Veil (Ideologic Organ)

15 Charles Lloyd: Figures in Blue (Blue Note)Wir sind alle eine Bettwurst

Dietmar Kracht, isch liebe disch so unwahrscheinlisch, versank im Wannsee, tagelang ging ich durch den Grunewald, voll der Trauer um ihn. Der Film von Rosa von Praunheim “ DIE BETTWURST“ lief bei uns in der WG in Freiburg in den 70ern. Ich hatte Besuch von meinem besten Freund aus Saarbrücken. Er ist Cineast und damals Undergroundfilmspezialist. Er empfahl der WG den Film zusammen anzusehen. Es sei ein Higherlebnis ohne Drogen. Während des Films lagen wir lachend am Boden, ahmten den unverwechselbaren Mannheimer Dialekt nach und spielten in den nächsten Tagen die Staubsaugerszene durch. Mich interessierten die Filme von Rosa, die über das Thema Homosexualität gingen nur politisch, ich sah sie mir an, fand aber keinen Bezug dazu. Rosa bewunderte ich immer, traf ihn mehrmals. Er war (sic) ein schöner Mann, voller Energie und mit einem verführerischen Lächeln. Ich bewunderte seine hohe Produktivitätskraft und sein Brennen für die Rechte der Homosexuellen. Dass er doch noch geheiratet hat, mag ein Hochzeitsgeschenk an seinen langjährigen Partner gewesen sein bzw. , in meiner Denke, viceversa, die Bitte, ihn bei seinem Tod zu assistieren. In einem letzten Interview hörte ich Rosa sagen, dass er den Tod liebe, sich auf das lange Schlafen und das Träumen freue. Das wünsche ich ihm jetzt. (Lajla Nizinski)

Lajlas Lieblingsgeräusche von 2025

Man muss immer trunken sein, das ist die einzige Lösung, um nicht das furchtbare Joch der Zeit zu fühlen, das eure Schultern zerbricht und euch zur Erde beugt, müsset ihr euch berauschen. Doch womit? (Baudelaire)

Ich habe mich mit folgender Musik berauscht:

Brian Eno und Beatie Wolfe Luminal

The Allman Brothers Drunken Hearted Boy

Kurt Rosenwinkel Deep Sing

Grateful Dead Morning Dew

Sophie Hunger Le vent nous portera

Jorge Pardo Djinn

German Lopez Maridaje

Dhafer Youssef Shiraz

Belen Alvarez Doreste Lajalada

Claudia Alamo Llama a mi mamaund alles wie immer von Anton Bruckner

Die letzten Rätsel des Weissdornwegs

Es war ein Film, der mich tief berührte, als ich ihn einst im Kino sah, entführte er mich doch ins Reich der Kindheit, und da war es egal, ob die Geschichte in Amerika spielte oder am Weissdornweg. „Stand By Me“. Ein paar Jungs machen sich auf den Weg in einen Wald nahbei, und entdecken eine Leiche. Rob Reiners Geschichte habe ich auch später immer wieder mal gesehen, und er meinte, der Erfolg des Filmes habe auch damit zu tun, dass es an einer Stelle heisse, solche Freundschaften, wie man sie mit zwölf Jahren habe, gäbe es nie wieder. Sentimental oder nicht, ich würde dem zustimmen, machte ich mich doch vor Jahr und Tag auf die Suche nach meinem einstigen besten Freund in Volksschulzeiten. Dass sie Schule Brüder Grimm-Schule hiess, hätte auch Stephen King gefallen, der die Vorlage für Rob Reiners Film lief. Meine kleine Detektivstory kann hier jeder nachlesen, der unter suchen „Im Club der Fische“ eingibt, vier Teile finden sich da mindestens.

Und es hatte etwas Tragisches, dass ich ihn nur ganz knapp, etwa um drei Häuser, verfehlte, meine besten Freund, weil ich meine Suche an einem bestimmten Punkt abbrach. Ich hätte ihn beinah noch einmal angetroffen, wenige Monate vor seinem Tod. Wäre es zutiefst bewegend gewesen, keine Frage, ja! Bestimmt auch befremdlich für Mattes, wenn da plötzlich ein Zeitreisender vor der Tür gestanden hätte, und ich aus Verlegenheit mit dem Finger in die Richtung der Weissen Taube gezeigt hätte, wo uns zwei Kids 1966 völlig humorlos mit einem Messer bedroht hatten.

Dafür begegnete ich andern aus meiner ersten Schulzeit, Zurli, Klaus, und vielleicht bald auch Zurlis Schwester, die das lebende Gedächtnis der Siedlung im Weissdornweg in Dortmund zu sein scheint, wenn Zurli mal so ins Reden komm. Es gäbe noch einige Geheimnisse zu lösen, ein paar verdammt offene Fragen, und wenn wir einfach mal einzelnen Puzzlestücken hinterhergingen, und unsere Erinerungen wie durchsichtige Polaroids übereinanderlegten, köme vielleich das eine oder andere heraus. All das brachte sich mir in Erinnerung, als ich gestern vom gewaltsamen Tod Rob Reiners las, und von den hässlichen Worten, die ihm der Abschaum von einem amerikanischen Präsidenten hinterher geschickt hatte.

Die gute alte Singerhoffstrasse. Eine Art Hörspiel mit Zurli.

(einfach auf die obige Zeile klicken und auf halbswegs tauglichen Lautsprechern laufen lassen.)