Uncategorized

monthly revelations – november

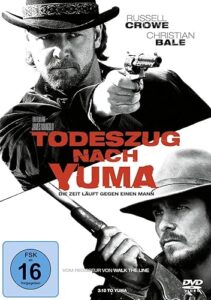

(album) erik honoré: triage (film) die fotografin (prose) thomas kraft: americana (talk) félicia atkinson (poetry) robert macfarlane & hayden thorpe: ness (binge) shogun (archive) byard lancaster: the complete palm recordings 1973 – 1974„3:10 to Yuma“ (no. 8)

“All the old stations have been torn down

The high-flying trains no longer roll

The floors are all sagging with boards that are softened

Are not being used anymore

And things are all changing, the world’s rearranging

Time that will soon be no more

So where has the slow-moving, once quick-draw outlaw got to go?”

Willie Nelson “Slow Movin’ Outlaw”Women.On.Fire.

she wanted to be a blade

of grass amid the fields

but he wouldn’t agree

to be a dandelionshe wanted to be a robin singing

through the leaves

but he refused to be

her treeshe spun herself into a web

and looking for a place to rest

turned to him

but he stood straight

declining to be her cornershe tried to be a book

but he wouldn’t readshe turned herself into a bulb

but he wouldn’t let her growshe decided to become

a woman

and though he still refused

to be a man

she decided it was all

rightby Nikki

Sand ins narrative Getriebe streuen

Da eine Teilnehmerin meiner Literaturwerkstatt in Darmstadt, Kameliya Taneva, beim 32. Open Mike in Berlin nominiert ist, habe ich mir vor einigen Tagen die Interviews mit den 12 Finalistinnen und Finalisten angesehen, also denen, die aus 500 Bewerbungen für den wichtigsten Literaturnachwuchspreis ausgewählt wurden. (Die Interviews finden sich hier auf dem Blog des Open Mike.) Als aktuellen Buchtipp nannte eine Autorin den Roman Yellow Face von Rebecca F. Kuang. „Harscher Blick auf den Literaturbetrieb“ – das waren die Stichworte, die mich zur Leseprobe brachten. Das Buch schließlich erwies sich für mich als absoluter Pageturner, eine außergewöhnliche Leseerfahrung. Die Geschichte spielt in der Szene ambitionierter Jungautorinnen im Osten der USA, die ihr erstes, zweites oder drittes Buch schreiben, und es zeigt die aktuellen Debatten und Zwänge des Literaturbetriebs auf, besonders auf social Media. Die Erzählerin und Hauptfigur, eine weiße US-Amerikanerin, die mit ihrem ersten Roman nicht so erfolgreich war wie ihre Freundin koreanischer Herkunft, stiehlt das Manuskript der verstorbenen Freundin und bearbeitet es. Thema dieses Manuskripts ist die Rekrutierung chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs durch die britische Armee. Der rote Faden, der den Spannungsbogen von Yellow Face bildet, ist die Frage, ob der Betrug erkannt wird. Auf social Media wird zudem erbittert darüber debattiert, ob sich eine weiße Autorin einen Stoff aus der Geschichte Chinas aneignen darf. Das Leben einer jungen Autorin zwischen Bestsellerlisten, Verfilmungsvisionen, Schreibblockade, Podiumsdiskussionen, Workshopleitung – das Smartphone immer griffbereit. Rebecca F. Kuang zeigt, wie die Literaturbranche (nicht nur in den USA) funktioniert, wie Erfolg gemacht wird, wie Narrative manipuliert werden und wie fließend die Wahrheit ist.

Strawberry Songs Forever

On Komos Beach I entered Strawberry Hotel. What a find: for starters Alan‘s psychedelic breakfast, this Pink Floyd one with scrambled eggs. And then an extended morning dance on the beach. With Underworld rushing inside. Every second. Anna, the owner of a small Taverna nearby said, hours later, after i paid my grilled sardinas, and the Greek salad for my foster daughter: „I saw your dance down by the sea – very nice“. And she told me about her „inner dances“ while driving her old car uphill, downhill the rocky roads with beloved songs coming from the radio. By the way, Anna was right: my beach dance must have been really, really nice, from the point of view of bursting in laughter and decent spinal column rituals.

Americana

Der Autor dieses Buches, Thomas Kraft, hat sich schon mit Radio-DJs, der Punk-Bewegung und so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Leonard Cohen, den Beatles oder Klaus Kreuzeder beschäftigt und ist auch sonst sehr umtriebig. Nun hat er sich ein Genre vorgenommen, das aus der US-Countrymusik entstanden ist und diese seit einigen Jahren mehr und mehr vereinnahmt: Americana.

Wenn in Deutschland heute von den USA die Rede ist, dann ist es offenbar Standard geworden, sie als mindestens „tief gespalten“ darzustellen, als ein Land, in dem es bei gleichzeitiger religiöser Verblendung sozial und politisch an allen Ecken brennt, in dem Chaos, Schießereien, Rassismus und Polizeigewalt die Städte beherrschen. Drunter tun wir’s nicht.

In dieser Hinsicht lässt sich auch dieses Buch nicht lumpen: „Ein zerrissenes Land im Spiegel der Country Music“ soll uns vorgestellt werden. Auf 30 Seiten Einführung über „Country und Politik“ folgen konsequent nochmal rund 30 Seiten über „das zerrissene Land“, wie es der Autor sieht. Und da fehlt nichts, von „Black Lives Matter“ bis zu Trump, von 50.000 Obdachlosen in Los Angeles bis zu der Behauptung, in Washington sei eine weiße Durchschnittsfamilie 81-mal (!) reicher als eine schwarze. (Man überlege vielleicht kurz, wer in Washington lebt.) Seite um Seite folgt eine soziale Katastrophe der nächsten, das Elend ist himmelschreiend, die Dramaturgie dieser beiden Kapitel folgt der alten Drehbuchweisheit: „Mit einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern“. Man ahnt ja, was der Autor will, aber irgendwann fragt sich auch der gutwilligste Leser, weshalb die Menschen, wenn doch alles so trostlos und schrecklich ist, nicht scharenweise nach Kuba oder Mexiko fliehen.

Das Problematische an solchen US-Darstellungen ist immer, dass sie stimmen, aber trotzdem ein falsches Bild liefern. Denn obwohl das fast alles richtig ist, sind die USA noch immer eines der freiesten, offensten und kreativsten Länder der Welt. Wie kommen also solche Schlüsse zustande?

So: Es werden deutsche Maßstäbe an die Lebens- und Denkweise der US-Amerikaner angelegt, und das geht fast zwangsläufig schief. Man meint in Deutschland immer, man wisse ja, „wie der Ami so tickt“ — aber man weiß es nicht. Die USA haben eine völlig andere kulturelle Prägung als europäische Länder — aber wie anders, das lernt man nicht in einem oder zwei Studiensemestern oder ein paar Urlaubsreisen. Das braucht Jahre. Ich lebe seit jetzt 17 Jahren in den USA, und noch immer kann mich dieses Land täglich überraschen.

Man muss sich klarmachen, dass genau diese Widersprüche, diese sozialen und politischen Probleme der Motor sind, der die USA voranbringt. Sie lösen die Kreativität aus, weil man weiß, dass kein Politiker und keine staatliche Stelle kommen und sie lösen wird, sondern dass man sie selbst lösen muss. Während in Deutschland für jeden Gullydeckel „die Politik“ zuständig ist, hält man sich hier die Politik lieber vom Leib. Dieses riesige Land, das schon innerhalb seiner eigenen Grenzen so vielfältig ist wie kaum ein anderes, ist in ständiger Veränderung und Bewegung, und das funktioniert, weil alle seit je damit zu leben gelernt haben, dass sie ein Teil dieses Prozesses sind.

Diese Anmerkungen sollen nun aber niemanden davon abhalten, Thomas Krafts Buch zu lesen. Je länger man nämlich darin liest, desto mehr wird fast beiläufig deutlich, was eigentlich die ursprüngliche Quelle der Country-Musik gewesen ist. Oder sagen wir: was eigentlich die Themen waren, die die Country-Musik geprägt haben. Weshalb sie in den USA entstanden ist, und weshalb sie nur hier entstehen konnte. Es war der Alltag, aber keineswegs der stets heile Alltag. Den gab es nie. Es waren und sind genau diese obengenannten Themen, die ihren Einfluss eingebracht haben, und trotzdem schließt es Kommerzialität nicht aus. Eine Sängerin wie etwa Loretta Lynn hat das immer gewusst, hat es nie ausgeklammert, und genau das hat ihren Erfolg ausgemacht. Das Volk, wie schon Brecht festgestellt hat, ist nämlich keineswegs so tümlich, wie man es ihm gern unterstellt.

Wenn man das im Hinterkopf behält, dann wird das vorliegende Buch von diesem Punkt an hochinteressant. In Kapitel 3, betitelt „Americana“, schildert Thomas Kraft auf rund 150 Seiten die Geschichte der Country-Musik, ihre Wurzeln und ihre Entwicklung bis heute. Hier wird dann auch deutlich, weshalb diese Musik mehr als fast jede andere originär amerikanische Musikform immer ein Spiegelbild der US-Gesellschaft gewesen ist. Dabei holt der Autor weit aus, es werden nicht nur die Country-Stars im engeren Sinne vorgestellt, Leute also wie Hank Williams oder Johnny Cash, sondern auch Künstler, die aus anderen Ecken kommen, von der Creedence Clearwater Revival über Tom Petty bis zu Bob Dylan, von Willy Nelson, die Highwaymen über Doug Sahm und sein wunderbares Sir Douglas Quintet bis hin zum Tex-Mex. Auch die Arbeit einiger Produzenten wird berücksichtigt, erwähnt seien Daniel Lanois oder Owen Bradley. Da ergibt sich eine umfassende Genrebezeichnung wie „Americana“ fast von selbst. Und der Witz ist, dass das alles zusammenpasst: Musikindustrie, Kommerz, die hochkommerzielle Grand Ole Opry, die Glitzeranzüge und überdimensionalen Stetsons, Johnny Cashs Folsom Prison, die Blue Ridge Mountains, der Mississippi, die nicht ausgesprochene Scheidung („D-I-V-O-R-C-E“) und die Vagabundenromantik der Eisenbahn, „this little teardrop“ auf der Stimme einer tammy Wynette, einer Dolly Parton, die sich selbst auf die Schippe nimmt, indem sie sagt, es sei elend teuer, so billig auszusehen wie sie. So geht das. Es wird klar gesagt, dass manche Leute zu reich sind, aber eben auch, dass auch sie sich für all ihr Geld keine andere Coke kaufen können als du und ich.

Kleiner Schönheitsfehler: Dieses Kapitel ist zwar chronologisch, gleichzeitig aber als fortlaufende Darstellung angelegt, die von einem Namen zum nächsten springt. Da vermisst man schmerzlich ein Namensregister, das den Zugriff auf einzelne Künstlerpersonen und das Wiederfinden sehr erleichtern würde. Und klar, ein Vorhaben wie dieses Kapitel kann nicht vollständig sein, der Autor musste eine Auswahl treffen. So wird etwa die wunderbare k.d. lang, die das Countrygenre gleichermaßen lieben wie hochnehmen kann, auf gerade mal einer halben Seite abgehandelt, auch etwa Linda Ronstadts Einfluss auf das Entstehen von Bands wie den Eagles und ihr Umfeld vermisse ich.

Das ist aber zu verschmerzen, denn im letzten Teil des Buches stellt der Autor nicht weniger als 500 Alben vor, chronologisch von 1966 bis heute, viele davon mit kurzen oder ausführlichen Kommentaren. Hier findet man neben Genreklassikern auch viele Geheimtipps. Namen wie Tom Petty oder Lucinda Williams tauchen immer wieder auf, Emmylou Harris und Gram Parsons, aber eben auch The Band, The Byrds, die Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd oder eben CCR. Fast alle dieser Platten sind mittlerweile auch in den Streamingdiensten zu finden. Eine Zusammenfassung der vielleicht 20 besten dieser Alben wäre schön gewesen, aber ohne sie kann man sich tagelang mit eigenen Forschungsarbeiten beschäftigen und lernt dabei mehr und Interessanteres kennen.

Das Buch kommt im übrigen mit vielen Fotos daher, die das Blättern zum Vergnügen machen. Ich kenne in deutscher Sprache kein vergleichbar informatives und gut lesbar geschriebenes Buch zum Thema — unbedingte Empfehlung.

Wer dann auf den Geschmack kommt und weiterforschen möchte, sei vielleicht noch auf Ken Burns erstklassige PBS-Serie „Country Music“ von 2019 hingewiesen; mehr dazu hier.

Thomas Kraft:

Americana — Ein zerrissenes Land im Spiegel der Country Music

315 Seiten mit vielen Fotos

Verlag Andreas Reiffer, Meine 2024

ISBN 978-3-910335-25-7, 25 €what art does – an unfinished theory

Drawing on his experience as an artist, Brian Eno is releasing his book on art, made in collaboration with Bette A.

WHAT ART DOES examines the function of fictional worlds – such as pop songs, detective novels, soap operas, shoe tassels and the hidden language of haircuts – and suggests a new theory of art.

Why do we do it? How does it help us? And how does it hold us all together?

WHAT ART DOES is a full colour illustrated hardback book, initially available in a limited edition of 777 signed copies. Each copy comes with its own unique slipcase hand painted by Brian and Bette A. This limited edition is available exclusively from Metalabel for North American collectors, and Enoshop for collectors in the rest of the world.

Hardback and ebook editions will be available on general release from Faber on 16th January 2025.