Christmas greetings from Notting Hill

Thank you Michael! 3 mentions in your top 25 is an amazing accolade!

And now I have to listen to all the other ones you’ve listed that I haven’t heard yet.

Very kind of you to send this to me. Beatie will be thrilled.

Lots of love and Happy Christmas

XXB

my little electric cave film festival (January 2026) is sold out!

Ausverkauft war leicht bei jeweils sechs Gästen. Ich bin nur der Filmvorführer und sorge für Snacks und Rotwein. Ansonsten mache ich in der Regel aus dem Stegrief eine kleine Einführung, zwischen fünf und zehn Minuten, und verrate dabei kaum was über den Inhalt von jedem dieser Filme, die unterschiedlcher kaum sein könnten, und die doch einiges verbindet! Die Ausnahme ist der dokumentarische Film, bei dem ich einen Aufriss der historischen Situatiom gebe. Unddas dauert etwas, da musste ich mich selbst gründlich einarbeiten. Ich empfehle jeden dieser Filme, sie sind alle erhältlich als bluray oder dvd!

Ein appetizer für „Dark City“: „One of the most underrated films of the 1990s gets its first 4K release thanks to Arrow Video, and it’s an incredible one. Alex Proyas’ Dark City (1998) is a masterpiece of shadows, and the deep blacks look fittingly incredible in this restoration, while the increased clarity and detail of everything else do wonders without ruining the film’s style. That aesthetic is a perfect fit for a neo-noir story with sci-fi twists, a film that feels like the true successor of Blade Runner (1982).“

Der lange Abschied von Coopers Kleingebäck

Schaut man sich kurz das Cover an, könnte man meinen, ich sei im Dunstkreis der Taylor Swift-Gemeinde gelandert – ist da noch so eine Hochglanzblondine, die mit Identifikationsangeboten und Erhabenheitsposen, Schönklang und Pomp ihre Fäden zieht? Zum Glück nicht. Nicht so lange her, da gestaltete Emma Swift ein Coveralbum voller Dylan-Lieder, mit dem gewissen Extra, viel Talent, und der Frage, ja, ganz schön, aber wozu? Es folgte erstmal nichts, dann ein Nervenzusammenbruch, der nicht mit einer Valiumkur und ein paar aufbauenden Gesprächen aus der Welt zu schaffen war. Und nun ein erstes Album voller eigener Lieder und Worte. An ihrer Seite ein mir unbekannter, aber erstklassiger Produzent, der zeigt, wie sehr man mit dem Inventar des barocken, orchestralen Beiwerks umgehen kann, ohne diese fragilen Liedern mit ihren noch zerbrechlicheren Versen bloss hübsch aufzubrezeln. „The Resurrection Game“ (welch gelungener Titel!) ist ein im allerbesten Sinne „romantisches Album“, das, wenn man die Lieder und die Worte nahkommen lässt, hier und da nie ganz verheilte Wunden in Bewusstsein rückt („going where the lonely go“), in seltsamem Einklang mit der Lust, Tag für Tage neue Lebendigkeiten ausfindig zu machen. Und, als wäre dies derzeit eine Laune des Zeitgeists nach dem Tod von David Lynch und dem langen Abschied von Coopers Kleingebäck, spielt der erste Song der ersten Seite der Schlallplatte fraglos in einer Bar in Twin Peaks: Julee Cruise und Emma Swift hätten sich viel zu erzählen!

Die letzten Rätsel des Weissdornwegs

Es war ein Film, der mich tief berührte, als ich ihn einst im Kino sah, entführte er mich doch ins Reich der Kindheit, und da war es egal, ob die Geschichte in Amerika spielte oder am Weissdornweg. „Stand By Me“. Ein paar Jungs machen sich auf den Weg in einen Wald nahbei, und entdecken eine Leiche. Rob Reiners Geschichte habe ich auch später immer wieder mal gesehen, und er meinte, der Erfolg des Filmes habe auch damit zu tun, dass es an einer Stelle heisse, solche Freundschaften, wie man sie mit zwölf Jahren habe, gäbe es nie wieder. Sentimental oder nicht, ich würde dem zustimmen, machte ich mich doch vor Jahr und Tag auf die Suche nach meinem einstigen besten Freund in Volksschulzeiten. Dass sie Schule Brüder Grimm-Schule hiess, hätte auch Stephen King gefallen, der die Vorlage für Rob Reiners Film lief. Meine kleine Detektivstory kann hier jeder nachlesen, der unter suchen „Im Club der Fische“ eingibt, vier Teile finden sich da mindestens.

Und es hatte etwas Tragisches, dass ich ihn nur ganz knapp, etwa um drei Häuser, verfehlte, meine besten Freund, weil ich meine Suche an einem bestimmten Punkt abbrach. Ich hätte ihn beinah noch einmal angetroffen, wenige Monate vor seinem Tod. Wäre es zutiefst bewegend gewesen, keine Frage, ja! Bestimmt auch befremdlich für Mattes, wenn da plötzlich ein Zeitreisender vor der Tür gestanden hätte, und ich aus Verlegenheit mit dem Finger in die Richtung der Weissen Taube gezeigt hätte, wo uns zwei Kids 1966 völlig humorlos mit einem Messer bedroht hatten.

Dafür begegnete ich andern aus meiner ersten Schulzeit, Zurli, Klaus, und vielleicht bald auch Zurlis Schwester, die das lebende Gedächtnis der Siedlung im Weissdornweg in Dortmund zu sein scheint, wenn Zurli mal so ins Reden komm. Es gäbe noch einige Geheimnisse zu lösen, ein paar verdammt offene Fragen, und wenn wir einfach mal einzelnen Puzzlestücken hinterhergingen, und unsere Erinerungen wie durchsichtige Polaroids übereinanderlegten, köme vielleich das eine oder andere heraus. All das brachte sich mir in Erinnerung, als ich gestern vom gewaltsamen Tod Rob Reiners las, und von den hässlichen Worten, die ihm der Abschaum von einem amerikanischen Präsidenten hinterher geschickt hatte.

Die gute alte Singerhoffstrasse. Eine Art Hörspiel mit Zurli.

(einfach auf die obige Zeile klicken und auf halbswegs tauglichen Lautsprechern laufen lassen.)

Gespenstergeschichte

Vielleicht ist es vier Wochen her, als ich mich mit Zurli traf und wir endlich unseren kleinen Spaziergang durch die alte Siedlung unserer Kindheit unternahmen. Er war ganz schön angeschlagen, und ich war auch nicht bester Stimmung. Der Himmel war tiefes Grau, ab und zu zog ein dichter Vorhang voller Regentropfen über uns hinweg. Der Weissdornweg. Das Seltsame war, dass die ganze Siedlung wie ausgestorben dalag. Also, weil alle Menschen fort waren, blieben die Dinge allein, um Erinnerungen auszuösen. Das war die grosse Garagenfront, wo wir Fussball spielten, und das Knallen des Balls gegen metallische Tore einen solchen Krach verursachte, das ein Rechtsanwalt an der Grotenbachstrasse immer wieder laut rumtobte. Aber wir waren Kinder, unangreifbar. Natürlich wurde einiges in der alten Siedlung, die um 1960 hochgezogen wurde, renoviert, die Fassaden glitzerten runderneuert. Aber die als Tore dienenden alten Teppichstangen waren verschwunden. Zurli konnte sich nicht an die buschikose Beate erinnern, die genauso gut mit dem Ball umgehen konnte wie wir, und in die heimlich verliebt war. Wir tauschten unsere Erinnerungen aus wie Bilder einer Wundertüte, wohl wissend, dass diese fernen Dinge der Volksschuljahre immer nur kurz aufblitzen würden, um dann wohl für immer zu verschwinden. Die Melancholie war greifbar. Einmal begegnete uns dann doch ein Mensch, der aussah wie ein Oberschullehrer und sich seltsam zielstrebig und fussläufig duch die Siedlung bewegte. Er schien hier ein Leben zu haben, wir hingegen hatten den Wind, den Nieselregen und all die kurz aufflackernden Momente aus der Tiefe des letzten Jahrhunderts, Momente, die einmal den Anschein hatten, für immer und immer zu sein, bruchfest, verlässlich, widerständig. Sie waren alles andere als das. Ich liege auf der Couch, der Himmel hat das gleiche Weissdornweggrau, und ich gehe gleich in meine Höhle und höre „The Resurrection Game“ von Emma Swift. Ein wunderbares Album.

Michaels 12 Wiederveröffentlichungen des Jahres (strictly ranked, reflected & researched)

Here comes a radio story, but before that old repertoire anecdote, here are my three radio show dates of 2026: 22. Januar, 21.05 Uhr – „Die Minesota – Kathmandu – Connection“ („die ECM-Jahrzehnte von Steve Tibbetts“) // 28. Mai, 21.05 Uhr „Klanghorizonte“ // 24. September, 21.05 Uhr „Klanghorizonte“

Charm and a smile are involved when you listen to an old album and fall in love (at least a little bit) with it decades after it has seen the light of day. In this case I blame it on a young woman that I never gave Tangerine Dream a real try. It must have been 1976, summertime, when i listened to Zündfunk radio in Würzburg, Michael Hütter at the microphone, and TD in the middle of their Virgin years. Hutter invited guests, listeners of the show, from time to time. I thought „hey“, i thought „wow“, i liked her voice (soooo much), as i liked what she said. „There is more resistance in the music of Brian Eno than in the works of Tangerine Dream.“ I swear she used the word „Widerstand“. At that point I thought of Tangerine Dream as free floating drug music anyway, nice, yes, but a bit relying too much on special effects and the newest sounds from the day. My few listenings (and this girl‘s words) sealed the deal of my nearly life long distance with TD. I was so impressed by that radio voice, I was thinking hard of how to reach out for her. I didn‘t. I think she‘s still alive and kicking.

1) Paul Bley: Open, To Love (ECM) 2) Bennie Maupin: The Jewel In The Lotus (ECM) 3) Tim Buckley: Happy Sad 4) Miles Davis: Agharta 5) Spain: The Blue Moods Of Spain 6) Garbarek / Brahem / Hussain: Madar (ECM) 7) Ø: Sysivalo (archival discovery) – „an austere, yet texturally rich strand of icy minimalism, these recordings from the Pan-Sonic co-founder Mika Vainio felt like sanctuaries crafted from permafrost.“ 8) Arthur Russell: Open Vocal Phrases Where Songs Come In And Out (archival discovery) 9) Tangerine Dream: Phaedra 10) David Sylvian: Manafon Variations (My interview on „Manafon Variations“) 11) The Passengers: Original Soundtracks, Vol. One 12) Keith Hudson & Soul Syndicate: Nuh Skin Up Dub

monthly revelations update (december)

Alice Fischer hat einen feinen Text über Christian Petzolds Film „Miroirs, No. 3“ geschrieben, und Brian Whistler en detail, was ihn an den Serien „Pluribus“ und „Severance“ sowie der von Peter Jackson neu aufbereiteten „Beatles Anthology“ (Disney) so fasziniert hat. Ich habe ein paar Zeilen geschrieben über das allerfeinst gewobene Songalbum „Daylight Daylight“ von Steve Gunn, und feile noch ein wenig an meiner derzeitigen „12 best of-Garbarek“-Liste, weil mich die Neuauflag von „Madar“ (aus der ECM Vinylserie „Luminessence“) rundum begeistert. So bleibt die letzte lange Klanghorizonte Nacht des Deutschlandfunks vom Herbst 2021 noch einen weiteren Monat zu hören (alle fünf Stunden), und auch das Interview mit Annette Peacock bleibt mit seinem launigen „screenshot puzzle“ erhalten. Und last, but not least: Jan Reetze hat die erste deutsche Biografie des Produzenten Joe Meek geschrieben – ein toller Trip in eine alte Zeit! Ich habe diese Vita sehr sachlich vorgestellt, ohne sie mit all den sehr geschickt eingeflochtenen Stories, Anekdoten, Spekulationen, und Überraschungen zu unterfüttern. Der Leser wird staunen über das, was da alles los war!

Michael Engelbrechts 25 Alben des Jahres 2025 (second version)

Putting together

a year’s end list is like

playing solitaire by the window.EINS Steve Tibbetts: Close (Steve Tibbetts‘ new album is sailing stars. It is a kind of shadow play, too. The love of life, the losses. It is glowing from start to end, with two, three explosions along the way. Things can explode in quietude, too, on this haunting melange of electric and acoustic guitars with discreet and, sorry to repeat myself, „glowing“ percussion every once in a while. A thousand miles away from an old hippie‘s shangrila. Hotel California has shut its doors.

The playing of the Minneapolis-based musician is instantly recognizable: it circles around small rhythmic-harmonic sound cells with all kinds of drone sounds and finest beats— and, breathtaking, though never forgetting to breathe: the silences, the minimal zero points, the moments of nothing lasting fractions of a second or two.

„CLOSE“ is like a dark Rothko painting on fire, in purely metaphorical and sensual ways. The tracklist reads like a Samuel Beckett poem. And, in regards to these invocations, I ask myself: how can something „noir“ like this be so elevating, so heartwarming?!

And now, a mood line, and a timeline with a twist: Pharoah Sanders has made „TAUHID“, Jan Garbarek has made „DIS“, Van Morrison has made „VEEDON FLEECE“, Julian Priester has made „LOVE, LOVE“, Julie Tippetts has made „SUNSET GLOW“, David Darling has made „CELLO“, Laurie Spiegel has made „THE EXPANDING UNIVERSE“, Arve Henriksen has made „CHIAROSCURO“, Bill Callahan has made „APOCALYPSE“, Lambchop has made „SHOWTUNES“, and Steve Tibbetts has made „CLOSE“.

Glowing affairs all of them. Honestly, this album breaks my heart.)

ZWEI Brian Eno & Beatie Wolfe: Liminal (The voice, close-miked, has an unexpected range of intimacies to offer, but is not really reliable, coming along like an uncanny entity, ghost-like, a figure from a dream, a meditation on human fragility, a delicate splash of colour. What a seamless balance between the moments on the brink, and the almost warm-hearted adventures with „oceanic“ vibes in between! Exit strategies for sheer amazement are hard to find on this visionary, wild and strangely relaxed ride!)

DREI Anouar Brahem: After The Last Sky („The album’s title is drawn from a question the Palestinian poet Mahmoud Darwish posed in one of his poems: ‘Where should we go after the last frontiers? Where should the birds fly after the last sky?’ This thought resonates deeply as I listen to this album’s often mournful soul-searching….“ (Michael Gates))

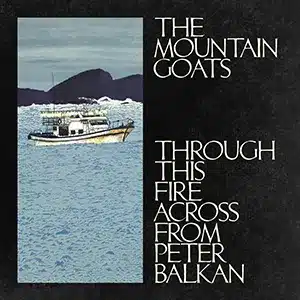

VIER The Mountain Goats: Through This Fire Across From Peter Balkan (Vorsicht, Musical, Wenngleich ein dunkles! Wenn einer diesen Dreh hinkriegt zwischen Survival-Drama, Post-Existenzialismus und Broadway, dann der Herr der Bergziegen!)

FÜNF Brian Eno & Beatie Wolfe: Luminal (The weight of the world, deep and floating, Lajla played it “on high rotation” on Gomerrha. Accessibility does not hinder depth. Fantastic lyrics, perfect cycle, strangely beguiling.)

SECHS Lucrecia Dalt: A Danger To Ourselves (Fear of music? Just asking. The „noir“ album of the year. A study of passion, desire, love, lust, deep as deep can go. Highly adventurous! David Sylvian on board, too. Sylvian‘s „ethereal vibes“ in strange union with Lucrecia’s knack for hard core horror movies.)

SIEBEN Nate Mercerau / Josh Johnson / Carlos Niño: Openness Trio (A fantastic mix of sound searching „Nordic“ spheres, Californian hinterland meditation – and melodic free jazz. And this is a damned innovative album, and a bit of a shame that it does appear on Blue Note, because, in essence, it is a archetypal INTERNATUONAL ANTHEM RECORDS album, from the aesthetic point of view, and the magicians involved.)

ACHT Steve Gunn: Daylight Daylight (Song- und Soundgewebe der besonderen Art: in der Abmischung üben die Worte keinerlei Dominanz aus, zerfliessen im Raum. Aber hinhören darf man trotzdem: „Bevor der Film dir erklärt, was er bedeutet, ist die Geschichte völlig falsch und wird es vielleicht auch immer bleiben“, singt Steve G. an einer Stelle und weist damit diskret auf die Sinnlosigkeit hin, nach Anzeichen für einen großen Plan zu suchen, wenn doch die unmittelbare Gegenwart alles ist, was wir haben.)

NEUN SML: How You Been ( Wie man diese Musik in Worte fasst, wäre eine schöne Übung für einen „poetry workshop mit Martina Weber“. „Neo-maximalist-hypno-jazz“, for example. Seriously, it‘s a thriller for the ears, „where-am-i-music“, and the rare case where music that is not my cup of tea turns into exactly that – my cup of tea! – funny enough, in the JazzFacts Auslese 2025, SML was highly praised by Anja Bucnmann, Odilo Clausnitzer and Thomas Loewner (who calls it a perfect headphone experience).

ZEHN Mulatu Astatke plays Mulatu Astatke (Wer irgendwann der Serie „Ethiopiques“ begegnet ist, findet hier alles andere als einen nostalgischen Abklatsch. Packt mich vom ersten bis zum letzten Ton. Richard Williams hatte das Glück, die Band live zu erleben und erzählt auf The Blue Moment davon.)

ELF Jon Balke: Skrifum (I missed Jon in Kristiansand. Let’s call this, like that underrated gem of Leonard Cohen, another „new skin for the old ceremony“. Jon Balke’s fourth solo piano album on ECM is a strangely organic affair, no matter how much science from the laboratory may be involved. Imagine a long afternoon while listening to Skrifum, Keith Jarrett‘s Vienna, and Amanda Claudine Myers‘ Solace Of The Mind, one after the other. You will have a story to tell.)

ZWÖLF Alabaster DePlume: A Blade Because A Blade Is Whole (Der intime, bekenntnishafte Gesang von DePlume – ein Hauch von Donovan – und das vibrierende Saxofonspiel vermitteln alles von niedergeschlagener Zerbrechlichkeit bis zu entschlossener Stärke. Das Politische und das Private sind eins.)

DREIZEHN Night Criû (Eimal taucht, aus dem Nichts, ein Kinderchor auf und singt zu einem schrägen, asynchronen Uhrwerk-Rhythmus. Es ist die Gegenüberstellung von Präzision und Zerfall, die dem Album seinen wahren Charme verleiht. Dream-Pop der besonderen Art. Thanks to Leah Kardos, and her brilliant portrait of Hilary in the January 2026 edition of „Wire“, I discovered this album five days ago.)

VIERZEHN Jan Bang & Arve Henriksen: After The Wildfire (Another fine album from Punkt Editions, a moving modern day lamentation with some ecstasy involved … listen to a piece from it with our usual Norwegian suspects, as part of my recent „Klanghorizonte“ radio hour HERE!!!)

FÜNFZEHN Jeff Tweedy: Twilight Override (Less is more – not in this case. I was in for the ride, again and again. Floating through the lyrics was my starting point, before listening – and then I did the gooseskin trip! By the way, „The Ghost Is Born“ re-appeared in all our beloved formats!)

SECHZEHN Rich Dawson: End Of The Middle (Auf Anhieb zugänglich ist dieses Album nicht. Unso erstaunlicher, dass es in so vielen Jahresrückblicken auftaucht, mit seinem spröden Charme, seinem britischen Neo-Realismus, der mich an Kurzgeschichten von Alan Silitoe denken liess, und in seiner Sparsamkeit ein wenig vom frühen Neil Young inspiriert ist. Die Stimme sowieso ein Unikum, ein ferner Verwandter von Robert Wyatt, nicht nur die vocals. Zudem beleuchten markante Free-Jazz-Holzbläser Dawsons Erzählungen – im Finale dann grosses Cinemascope!)

SIEBZEHN Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer: Different Rooms (Blog diary: I sat down in my electric cave with a small pile of new experimental music, and that afternoon I fell in love with „Different Rooms“. At first I was sceptical about the spherical and synthetic (Klingklang is what I call sounds that just dance pretty on the surface), but it didn’t take long for one „wow!“ after the other. Wondrous music. Safe Journey. Henry, the radio man, left the party too early.)

ACHTZEHN Roger Eno: Without Wind, Without Air (The „Elderly Brothers“ on a late career high. Beunruhigende Ruhe, immenser Reichtum, Erschütterungen im melodischem Terrain. Eines seiner schönsten Alben.)NEUNZEHN The Necks: Disquiet (The trance work never stops. Ask Bernhard, the flowfloe rookie! Weeks and weeks ago, i listened to one of the four long tracks in Paris, on a warm sunny afternoon. I chose – what else? – WARM RUNNING SUNLIGHT knowing I would definitely be the first human to listen to it in my favourite Paris power spot, Le Jardin du Luxembourg. What a joyful experience lying on the green grass with closed eyes (mostly), with that warm running sunligh inside outside…)

ZWANZIG Cyrille – Frisell – Downes: Breaking The Shell (Red Hook Magic – ein eigenwilliger Produzent erkundet etliche Kirchenschiffe, bis er – endlich – den passenden Raumsound gefunden hat. Den Rest besorgen drei Magier. Ein Schelm, wer hier die Doors raushört! Ingo hat hier viel zu erzählen. Er war des öfteren vor Ort.)

EINUNDZWANZIG Baxter Dury: Allbarone „To truly love a Baxter Dury record is to spend time with the words. On a Dury , meanings slowly reveal themselves like one of those magic eye pictures from the nineties. However, that is to mistakenly assume that there is just one meaning. Play the album to a room of 20 and you’d probably be met with at least a dozen interpretations. What all would agree is that he has a nuanced understanding of the human condition: the emotional ups, the let-downs, and the everyday exposure to total dickheads.“ (so a smart Allborone review starts on PopMatters) p.s. – please don‘t be folled by these words – „Allbarone“ is not a cerebral thing and works fine on any dancefloor, couch levitation guru-style included! (m.e.)

ZWEIUNDZWANZIG Natural Information Society: Perseverance Flow (siehe Coverabbildung in der Tradition von Moki Cherry) – (das drittbeste Album von Joshua Abrahms‘ NIS – hat mich gerade rechtzeitig vor Nikolaus erreicht, um noch auf meine Liste zu springen! (Pitchfork vergibt 8.0, ich 8.7) Und bevor jemand nachfragt: die beiden anderen Knaller Truppe sind zwei der drei Alben davor: „Since Time Is Gravity“, sowie, mit Evan Parker, live in London, „Descension – Out Of Out Constriction“)

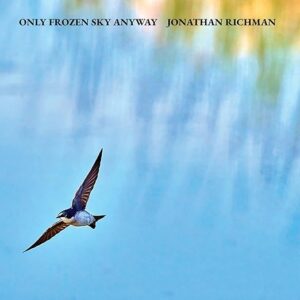

DREIUNDZWANZIG Jonathan Richman: Only Frozen Sky Anyway(Auszug aus dem Blog-Tagebuch, Spätsommer: „Manche halten ihn für einen Scharlatan, das ist auch schon Don Cherry passiert. Ich habe Jonathan Richman immer gemocht, aber seltsamerweise erst seit einigen Jahren intensiver gehört – sein neues Album spricht mir mit Liedern über den Tod, mit Witz und Wehmut, aus der Seele. Fehlt nur noch die Harfe von Harpo Marx. Ein Taking Head ist auch dabei.)

VIERUNDZWANZIG Benedicte Maurseth: Mirra ( „Fans of Robert Wyatt‘s Rock Bottom [one of the most heartbreakingly beautiful albums from the last 100 years; m.e.], mid-70s Bert Jansch [I saw Bert Bert Jansch solo in the summer of 1975 in the „Omnibus“, Würzburg; m.e.] and Popol Vuh‘s Aguirre soundtrack will get the idea. A thing of wild beauty.“ ((quote from a Mojo review that put a big smile on my face).

FÜNFUNDZWANZIGEmma Swift: The Resurrection Game („This is an album that exists, as Emma Swift puts it in the opening lines, between nothing and forever. Between the worst of times and the possibilities of everything else, between giving away the chance of recovery and trusting in the next step, between being alone when surrounded by others and being with others while just as happy alone. “Here comes the rain, there’s always the rain/Play the resurrection game,” she sings.“ This starts a fine review by Bernhard Zuel.)

my favourite reissues of 2025

„Anyone familiar only with the string-drenched, bucolic epics of Stars Of The Lid’s 21st-century work may be surprised by the Austin duo’s debut album, released on vinyl for the first time this year. A home-recorded set of guitar-based drones, „Music For Nitrous Oxide“ is as unsettling as it is meditative, laced with samples of Twin Peaks, Star Trek: The Next Generation and Apocalypse Now.“ (Jon Dale)

What a number of re-releases and archival discoveries, every year. The memory lane, buried treasures, lost classics, and more. Some of them were kind of enlightening, at least elevating for me. One was Tim Buckley‘s „Happy Sad“, I missed that one when i was young and, well, „happy sad“, so to speak. Awesome sound. Deep soul searching and passionate. Then, I still remember, in those 1970‘s in Würzburg, I was never into The Grateful Dead, with the tiny exception of „Blues For Allah“: that really hit me then and it hits me now with its vinyl reissue by Rhino. Haven‘t listened to it in decades, and it haunts me again.

From all the great ECM reissues (from the „Luminessence series“), Paul Bley‘s „Open, to love“ is the standout, one of the early ECM solo piano strokes of genius. An album to always return to. The real re-discovery was Jan Garbarek blowing his horns in a way your walls may come down during the ride. On „Madar“ he‘s accompanied by Anouar Brahem and Shaukaut Hussain. What an absolute and audiophile delight, this release from 1992. Another burner for the happy few who ever came across it, was the double vinyl reissue of David Sylvian‘s „Manafon Variations“: radical, sensual, deep-diving! Moving to my music in surround, 2025 was the year I finally fell in love with an album by Tangerine Dream, „Phaedra“. I‘m far away from calling Rod Stewart‘s „Atlantic Crossing“ a guilty pleasure, but I always preferred his ballads, and side two of that ancient album (now brought to the public in shining quad) is a series of irresistible ballads. Okay, we have all listened to „Sailing“ too often, but so what?! Steve Wilson‘s newest remixes of some early King Crimson works are killer – and a heavenly experience for surrounders: „In The Wake Of Poseidon“ and ther jazz-driven „Lizard“.

In America one of the most heartbreaking break-up albums ever came out as a double vinyl, and I easily trust Norman Maslov that it still puts a spell on you. This album about love falling apart always meant more to me than the canonical – and great – „Tusk“ by Fleetwood Mac. Oh, oh, no reason to keep you waiting: i am speaking of The Jayhawks‘ „Rainy Day Music“! Looking out of the window, i am sure you‘ll find your own „rainy day music“, for all the good reasons! The Stars of the Lid’s debut may be a good choice here! As is that 1995 classic (at least for some of us): Spain’s „The Blue Moods Of Spain“ (blue vinyl reissue)! Did I forget some more for this list? Sure I did. One album from the new Bruce Springsteen boxset of never before released works that immediately drew me inside: the Tex-Mex borderline ballad brilliance of „Inyo“ from Mr. Springsteen, and another double album in blue vinyl, Miles Davis‘ „Agharta“. I am sinking deeper and deeper into my blue velvet sofa.

Ein paar gute Gründe, Jan Reetzes Portrait über Joe Meek zu lesen

„Meek ist mit der Kompression immer schon bei der Aufnahme in die Vollen gegangen. Deswegen gibt es in seinen Produktionen praktisch keine Pegelsprünge, alles ist gleich laut. Für die damaligen Hörer muss die Musik geradezu aus dem Lautsprecher gesprungen sein. Außerdem gingen durch das mehrfache Hin- und Her-Überspielen die Höhen ein bisschen verloren. Im Radio fiel das nicht auf, weil eh alle Pop-Programme über Mittelwellen liefen (die das alles sowieso nochmal komprimierten), die Kids hatten Kofferplattenspieler mit Lautsprecher im Deckel, und die Jukeboxen in den Kneipen waren auch nicht für Hifi-Sound bekannt. Für solche Wiedergabe hat Meek seine Sachen produziert. Die guten Meek-CDs (ich habe am Ende ja ein paar aufgeführt) sind zumeist nur ein bisschen klangrestauriert und geben zumindest einen Eindruck dessen.“ (aus einer Email von Jan R.)

Mein Wissen über den Produzenten Joe Meek (1929-1967) war nur bruchstückhaft, bis ich dieses Buch in die Hände bekam. Ich machte mich vor der Lektüre kein bisschen schlau, ausser, dass ich mir seinen Welthit „Telstar“ anhörte. Ich wollte mich überraschen und auf eine Zeitreise mitnehmen lassen. Und ich wurde überrascht.Das Cover strahlt den Charme allerfeinster „pulp fiction“ aus: wie ein alter Schmöker – ich witterte eine leicht gruselige Geschichte, voller Zwielicht, Spannung und geisterhafter Gestalten. Tatsächlich könnte man aus der von Jan Reetze servierten Lebensgeschichte eines dezent schwierigen Charakters eine richtig gute Netflixserie machen, oder einen historischen Roman mit und ohne Tiefgang, in dem es nur so wimmelt von Geisterjägern und Visionären, dreisten wie seriösen Geschäftsleuten, Stars und Sternchen.

Da es aber nun mal ein Sachbuch ist, ausserordentlich klug in Szene gesetzt, in keiner Weise auf sensationelle Enthüllungen schielend, erfahren wir en passant erstaunliche Dinge über die Geschichte der sog. Popularmusik, in welcher früher Rock’n’Roll und die weite Welt des Schlagers noch den Ton angaben, als auch über das Spannungsfeld der Sechziger Jahre, das, bei allen Aufbruchsstimmungen und Grenzerweiterungen, auch jede Menge Repressionen und Engstirnigkeiten bereithielt: so war der Protagonist als Homosexueller ohnehin in eine Aussenseiterrolle gedrängt.

Joe Meek gehörte zu dem Typus seiner Zunft, der die aufgenommene Musik seiner Klientel nicht realistisch abbilden, sondern mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln fantasievoll erweitern wollte. Das Publikum sollte eingefangen werden von unerhörten Sounds. Und in dieser Hinsicht war Meek, lange vor dem Einsatz von Synthesizern, absolut innovativ – vom Bau spezieller Gerätschaften bis zur Herrichtung eines Tonstudios.

In grosser Ruhe folgt Jan Reetze den einzelnen Stationen von Joe Meeks Vita, seinem Kampf um Anerkennung und Unabhängigkeit, seiner Suche nach passenden Aufnahmeorten und Künstlern mit grossem Potential, seinen kreativen Visionen sowie den zahlreich vorhandenen „inneren Dämonen“. Konflike entstehen fortlaufend: von früh an mit einer ungesunden Portion Misstrauen ausgestattet, ist er alles andere als geschickt im Umgang mit seinen Zeitgenossen.

Ein Leben wird umso glaubwürdiger erzählt, je sorgfältiger die Spuren gesichert werden. Ohne „Küchenpsychologie“, aber auch ohne tiefenpsychologischen Fachjargon, entsteht vor den Augen des Lesers gerade deshalb ein so überzeugendes Bild dieser Figur, weil der Autor trennscharf zwischen Fakten, Spekulationen und Gerüchten zu unterscheiden weiss, aber nicht wie ein Besserwisser, vielmehr mit gebotener Umsicht und gelegentlich leisem Humor! Man spürt bein Lesen, dass dem Autor die geradezu detektivische Recherche grosse Freude bereitet hat.

Das Buch kommt wie ein raffiniert angelegtes Puzzle daher, dessen einzelne, durchweg erhellende Elemente die vielen kurzen Kapitel sind, die jede Form von Verzettelung verhindern, und all die „Bausteine“ dieses letztlich tragisch endenden Lebens gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen, ob es um Meeks Studioexperimente geht, Visionen vom Leben auf anderen Planeten, die zum Ende hin vermehrt angestrebte Kontaktaufnahme mit berühmten Toten, den gelebten Alltag, das schwule Milieu, gerichtliche Auseinandersetzungen, diverse Abwärtsspiralen.

Eine rundweg fesselnde Lesefreude also, die wechselweise Aha-Erlebnisse und Gänsehaut beschert – und ohne medienpädagogischen Zeigefinger eine kleine Lektion darin erteilt, was die sehr guten Biografien von den nicht so guten trennt: den geduldigen Blick für die Zwischenräume und Grauzonen!