Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 4)

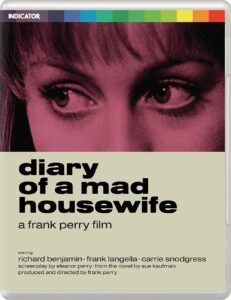

Diary of a Mad Housewife (1970), Regie: Frank Perry. Der Text auf der Rückseite der DVD-Hülle beginnt mit dem Satz: „Diary of a Mad Housewife may have done more to change the public image of the American woman than any other film in history.“ Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sue Kaufman aus dem Jahr 1967 und spielt Ende der 60er Jahre in Manhatten. Fast alles spielt sich innerhalb weniger geschlossener Räume ab. Es handelt sich geradezu um ein Kammerspiel, das sich auf drei Charaktere konzentriert. Da ist Tina oder auch Tine Balser: um die 30, zwei motzige Töchter im Grundschulalter, Ehefrau des Rechtsanwalts und Möchtegern-Aufsteigers Jonathan Balser, zuständig nicht nur für einen anspruchsvollen Vier-Personen-Haushalt in einer riesigen Upper-Class-Wohnung, sondern zum Beispiel auch dafür, eine umfangreiche Liste an beruflichen Weihnachtsgeschenken für ihren Mann abzuarbeiten und eine riesige Party zu Repräsentationszwecken im eigenen Wohnzimmer zu organisieren. Auf einer wilden Hippieparty begegnet Tina dem Schriftsteller George Prager. Später trifft sie ihn auf einer anderen, gediegenen Party wieder. Das sind Synchronizitäten, die ihr Innenleben spiegeln. Schließlich besucht sie ihn. Von komödienhaften Elementen der ersten halben Stunde sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ab der 35. Minute der DVD-Fassung beginnt der Film wirklich interessant zu werden. (Die gekürzte DVD-Fassung dauert 95 Minuten; die Blue-Ray-Fassung dauert 104 Minuten.)

Tina: I can’t stay. You make me too mad.

George: You’re not mad. You’re scared to death. Goddammit, so am I. – So am I.

Es sind vor allem die Begegnungen von Tina und George, die dem Film seine Kraft geben. Wie hier gleichzeitige Anziehung und Ablehnung, authentisches und manipulatives Verhalten umgesetzt werden, wie Körpersprache und gesprochene Sprache gegeneinander kämpfen, ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Auch nicht daran, jemals in einem Film eine überzeugendere Zärtlichkeit gesehen und gespürt zu haben wie die, die Tina und George in dieser Szene austauschen. Zudem beide hochintelligent und extrem wortgewandt sind. Die Wände der Balser’schen Familienwohnung sind tapeziert mit Bücherregalen und es ist klar, wer das alles gelesen hat. Die zentralen Fragen des Films kreisen darum, wie die (Doppel-)Dynamik manipulatorischen, toxischen Verhaltens funktioniert: wie sie sich etabliert, aufrecht erhalten wird und wo das Potenzial für Veränderung steckt. Das ist nicht nur Zeitdiagnostik. Das ist eine klassische Analyse. Carrie Snodgress, die die Figur der Hausfrau verkörpert, erhielt für ihre Rolle unter anderem eine Oskar-Nominierung. 1971 bis 1974 lebte sie mit Neil Young zusammen, der ihr einige seiner Songs widmete.Jacques Tati

(English translation see here)

Jahrelang war er schon ziemlich vergessen: Jacques Tati. Kein Wunder, denn seine großen Erfolge lagen in den 1950er- und 1960er Jahren. Aber irgendwann, Mitte der 1970er war es wohl, da entdeckten ihn die Arthouse-Kinos wieder. In Hamburg, wenn ich mich richtig erinnere, war es das Magazin-Kino in Winterhude, das neben den Filmen der Marx-Brothers (die ebenfalls komplett vergessen waren) Filme von Tati wieder ins Programm hob, und kinoverrückt, wie mein Freundeskreis und ich damals waren, konnten wir uns das nicht entgehen lassen. Und daraus wurde eine lebenslange Liebe.

Tatis Humor ist nicht für jeden das Richtige. Man benötigt eine spezielle Antenne dafür, sonst wird es nichts. Ich kenne Leute, die keineswegs zum Lachen in den Keller gehen und dennoch mit Tati nichts anzufangen wissen.

Im Prinzip hat Tati in seinem Leben nur fünf Kinofilme gemacht. Ihre Charakteristik — neben technischer Perfektion — ist durchweg, dass sie eigentlich keine Handlung haben, sondern perlschnurartig von einer Situation zur nächsten springen. Die Personen erleben keine Entwicklung, die Filme fangen irgendwo an und hören irgendwo auf, wobei ihr Witz meist darauf beruht, dass man sich mit keiner der Figuren identifiziert. Tati versetzt den Zuschauer in die Rolle des neutralen Beobachters. Das ist wie in einem Straßencafé zu sitzen und einfach den Passanten zuzuschauen. Wobei in Tatis Filmen manchmal sogar mehrere Gags gleichzeitig und unabhängig voneinander zu sehen sind. Dass das so ist, bemerkt man in manchen Fällen erst beim zweiten Anschauen.

Die zweite Charakteristik seiner Filme ist die massive Tonbearbeitung. Tati hat oft mehr Zeit in die Nachbearbeitung des Filmtons gesteckt als in die eigentlichen Dreharbeiten; fast kein Geräusch in seinen Filmen ist „echt“, sie alle sind nachsynchronisiert und erzeugen oft erst die eigentliche Komik.

Tatis Weg zum Film war der Sport. Ein Foto zeigt Tatis Vater Georges-Emmanuel Tatischeff beim Tennis. Das renommierte elterliche Bilderrahmengeschäft, das er eigentlich übernehmen sollte, interessierte den jungen Jacques allerdings nur mäßig, ihn faszinierten die Aktionen und Bewegungsabläufe des Tennisspiels. Daraus entwickelte er eine Reihe von gleichermaßen witzigen wie präzis beobachteten Sportpantomimen, die er noch um Box- und Reitsport erweiterte. Sie wiesen Jacques den Weg.

Anstatt also den Bilderrahmenladen weiterzuführen, verließ er das Elternhaus und begab sich auf den sehr steinigen Weg in eine unsichere Karriere. Ihm blieben weder Misserfolge noch (sehr viel später) eine völlige Pleite erspart, kurzfristig landete er sogar mal in der Obdachlosigkeit, doch mit Sportpantomimen auf Varietébühnen und in Music Halls sah er dann wieder Land. Nebenher verkürzte er der besseren Merkbarkeit wegen seinen russischen Namen. Und er entdeckte das Medium Film, das noch so neu war, dass es in alle Richtungen Möglichkeiten bot. Sein erster Kurzfilm erschien 1932 und hieß (konsequent) Oscar, champion de tennis. Der Film ist verschollen. 1936 kam dann Fred Orain ins Spiel (Cady Films), der Tatis Produzent wurde, und mit ihm wurde die Sache professioneller.

Jour de fête (Tatis Schützenfest) von 1949 war mein Erstkontakt mit Tatis Werk (wobei das, was das Magazin-Kino zeigte, wohl die von ihm selbst umgearbeitete Version von 1964 gewesen sein müsste, denn ich erinnere mich an den leitmotivisch durch den Film führenden Maler, der in der Urfassung noch gar nicht vorkam).

Die Zuschauer erwarteten, dass dessen Hauptfigur, der Dorfbriefträger François, nun serienartig in weiteren Filmen auftauchen würde, aber Tati sah klar, dass diese Figur nicht entwicklungsfähig wäre. François konnte nichts anderes sein als eben dies: ein Briefträger, der zufällig auf dem Jahrmarkt einen persiflierenden Film über das amerikanische Postzustellwesen sieht und daraufhin in einen hochkomischen Geschwindigkeitsrausch verfällt, letztlich aber doch bleibt, was er ist: Briefträger. Nur als solchen lernen wir ihn kennen. Weder scheint er ein Zuhause zu haben noch eine Familie.

In den 1970ern ist es Tatis Tochter Sophie gelungen, den Film in seiner Farbfassung zu restaurieren. Er wurde damals in einem Farbsystem gedreht, das sich als nicht funktionsfähig herausstellte; glücklicher- und vorsichtigerweise jedoch hatte Tati parallel auch immer eine Kamera mit Schwarzweißmaterial mitlaufen lassen. Leider enthält die restaurierte Farbfassung einige Eingriffe in den Ton, die nicht sehr geglückt sind. Aber man kann wohl nicht alles haben.

Für seinen nächsten Film entwickelte Tati eine Figur, die als eine Art Projektionsfläche durch das Geschehen führt: Monsieur Hulot, eine Gestalt mit Hütchen, latent Hochwasser signalisierender Hose, gestreiften Socken, Pfeife, Regenmantel und ein eingerollter Regenschirm. Er spricht (in allen seinen Filmen) kein Wort außer „Hulot“, ist manierentechnisch nicht unbedingt vom Feinsten, fährt ein ständig fehlzündendes Auto und lässt keinen Straßenhund ungestreichelt. Er gerät von einer Situation in die nächste, ihm oder durch ihn passieren alle möglichen Dinge, und doch bleibt er selbst dabei als Figur stets neutral, er kommt nirgendwo her und geht nirgendwo hin. Sein Witz beruht meist darauf, dass er langsamer oder schneller als seine Umwelt ist, nur selten aber synchron mit ihr.

Um diese Figur herum gestrickt erschien 1953, produziert wiederum von Fred Orains Cady-Films Le Vacances de Monsieur Hulot (Die Ferien des Monsieur Hulot) — und wurde ein weiterer Welterfolg.

Erstmals entfaltet sich Tatis beobachtende und akustische Komik hier auf ganzer Linie, aber auch Szenen, die deutlich auf seiner pantomimischen Erfahrung basieren, sind enthalten. Gelegentlich gibt es Szenen mit vollem Körpereinsatz, etwa jene, in der Hulot von einem sich spannenden Abschleppseil ins Wasser geschleudert wird, oder bei einem versehentlich ausgelösten Feuerwerk (bei dessen Dreh er sich heftige Verbrennungen zuzog).

Tati hat sich stets nur äußerst ungern in seine Vorstellungen hineinreden lassen. Typisch für ihn allerdings auch: Nur keine Idee umkommen lassen. Tauchten schon in Jour de fête Szenen auf, die aus seinem Kurzfilm L’École des facteurs (Die Schule der Briefträger, 1947) stammen, so lässt er in Les Vacances seine Tennispantomime wieder aufleben. Auch in späteren Filmen griff Tati alte Ideen wieder auf.

Eine andere von Tati heißgeliebte Idee war es, Menschen bei völlig sinnloser Arbeit zu zeigen — man denke etwa an Tatis nächstem Film, Mon Oncle von 1958, in dem immer wieder ein Straßenkehrer dabei gezeigt wird, wie er einen Kehrichthaufen von einer Straßenseite zur anderen fegt und die Arbeit dann im letzten Moment doch unterbricht, weil er dringend mit irgendwem ein Schwätzchen halten muss. Der Film lotet den Widerspruch aus, der sich aus menschlichen Lebensvorstellungen und dem (vorrangig technischen) Fortschritt ergibt. Ins „alte, romantische Paris“ seiner Nachbarschaft ist Hulot hier vollständig integriert, er fremdelt aber heftig mit der modernen Lebensweise der Familie seines Schwagers, den Arpels. Umso mehr liebt ihn deren Sohn Gérard, Hulots Neffe.

Der Job, den Arpel Hulot hier andient, ist ebenso sinnlos wie der pedalbetriebene Rasenmäher einer Nachbarin, der sich trotz gewaltiger Tretanstrengung nur sehr langsam vorwärtsbewegen lässt.

Auch das seltsam verbaute Treppenhaus in dem Haus, in dem Hulot wohnt, passt in diese Richtung, denn es hat keinerlei Logik.

Es ist kennzeichnend für Tatis Komik, dass Monsieur Arpel am Ende des Films Hulot als Vertreter nach Nordafrika schickt, womit Hulot als „Störfaktor“ in der modernen Welt der Arpels nicht mehr vorhanden ist — aber er geht nicht ganz, es bleibt etwas von ihm zurück: Noch am Flughafen verändert sich plötzlich Arpels Verhalten Gérard gegenüber, mit einemmal hat er Spaß daran, mit seinem Sohn einen Streich auszuhecken. Dass der Film das „alte Paris“ und seine skurrilen Bewohner dabei auf verschiedenen Ebenen überromantisiert, mag man Tati nicht übelnehmen. Mon Oncle (My Uncle in der englischen Version) wurde 1959 mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet, und er blieb Tatis größter Erfolg.

Von Fred Orain hat sich Tati danach getrennt und mit der Specta-Film eine eigene Produktionsfirma gegründet, um die volle Autonomie über seine weiteren Projekte zu gewinnen. Doch das sollte ihm heftig auf die Füße fallen.

Playtime, nach fast sieben Jahren Vorbereitungszeit 1967 fertiggestellt, wurde Tatis bester Film, ein Geniestreich und gleichzeitig, wie sich herausstellen sollte, ein Albtraum. Denn Tati war hier nichts zu teuer und nichts zu gründlich ausgetüftelt, um nicht realisiert zu werden; angefangen beim 70-Millimeter-Bildformat, dem Mehrkanalton und der wunderbar-pathetischen Orchestermusik, bis hin zu „Tativille“, einer Hochhauslandschaft, die Tati vor den Toren von Paris errichten ließ. Sie sollte als Kulisse dienen und massiv genug sein, um später tatsächlich an Firmen und Geschäfte vermietet werden zu können (so ließ sie sich nicht verwirklichen, aber auch eine Nummer kleiner war sie immer noch gigantisch).

Eine Handlung im eigentlichen Sinn gibt es auch in Playtime wieder nicht. Auch Monsieur Hulot tritt hier nur noch als Randfigur auf, die auf der Suche nach einem Geschäftspartner inmitten einer großen Zahl von Touristen von einer Situation in die nächste gerät, dabei aber selbst immer seltsam unbeteiligt bleibt. Ton und Beobachtung sind die tragenden Elemente des Films, der „Modernität“ persifliert — das Paris, das man kennt, erscheint nur noch gelegentlich als Spiegelung in Glastüren,

in einem neueröffneten Restaurant gibt die Neoninstallation über dem Eingang ständig ein höchst ungemütliches Geräusch von sich,

das darin enthaltene Symbol, das auch an allen Stühlen angebracht ist, drückt sich bei den Gästen in die Kleidung, und letztlich bleibt der Bodenbelag an den Schuhen der Gäste kleben und die Dekoration bricht zusammen. Ein altgedienter Portier in einem Bürohaus verzweifelt an einer elektronischen Schalttafel,

auf einer Verkaufsveranstaltung werden antikisierende Mülleimer vorgestellt

und schallschluckende Türen demonstriert, die man lautlos zuknallen kann. Legendär eine lange Nacht-Einstellung, in der von außen zwei Familien durchs Fenster beobachtet werden, die, obwohl in zwei verschiedenen Wohnungen lebend, scheinbar aufeinander reagieren.

Und es gibt im Film eine junge amerikanische Touristin (Barbara), der Hulot einen kleinen Strauß Maiglöckchen schenkt. Am Ende des Films sitzt sie in einem Reisebus und betrachtet die am Fenster vorbeihuschenden modernen Straßenlaternen

— und man nimmt sie als Maiglöckchen wahr.

Solche Dinge konnte nur Tati zaubern, niemand sonst.

Playtime wurde ein gigantischer Flop. Es gab kaum Kinos, die den Mehrkanalton präsentieren konnten, die Zuschauer verstanden die handlungslose Komik nicht, und sie vermissten den Monsieur Hulot, den sie kannten und der hier wirklich nur noch eine Nebenrolle spielt.

Tati riss mit Playtime nicht nur sich selbst, sondern mit zum Teil sehr schrägen Methoden auch andere Beteiligte (wie etwa die deutsche Atlas-Film) in die Pleite, aber es half nichts, am Ende musste er sogar das Originalnegativ versteigern, doch selbst das brachte nicht mehr viel.

Ich will hier nicht Tatis ganze Geschichte wiedergeben. Er musste nach diesem Reinfall wieder mit kleinen Brötchen beginnen, aber er gab nicht auf. Sein letzter Kinofilm war Trafic, der nach unendlich langen Verhandlungen und unter zum Teil sehr schwierigen Bedingungen 1971 in die Kinos kam.

Diese Persiflage auf den modernen Autoverkehr ist deutlich stärker auf Bodenhaftung hin produziert, Monsieur Hulot spielt wieder eine tragende Rolle, er hat hier sogar einen Beruf (er ist technischer Zeichner), und am Ende deutet sich sogar so etwas wie eine Romanze an, die allerdings nicht ausgespielt wird.

Ein letztes Mal trat Tati 1974 in dem Film Parade in Erscheinung, einer Produktion des schwedischen Fernsehens — eine Hommage an die Varieté- und Zirkuslandschaft, in der Tati noch einmal seine Sportpantomimen unterbringen konnte. Danach hörte man nichts mehr von ihm; er verstarb 1982 in Paris an einer Lungenembolie. Er hinterließ ein Drehbuch namens Confusion, das nie realisiert wurde.

Wie viele Komiker war auch Tati als Privatperson eher unkomisch, er konnte sogar sehr grob und egoistisch sein. Schon in den 1960ern wurde er als einer der bedeutendsten Komiker der Kinogeschichte angesehen, seine liebevolle Art der Filmkomik war und blieb einzigartig. Und doch gab es lange Zeit mehr Fachliteratur über ihn als Filme von ihm; nur eine relativ knappe Biografie war zu haben („The Films of Jacques Tati“ von Brent Maddock, 1977), die sich aber, wie schon der Titel verrät, eher mit den Filmen als mit seinem Leben befasst.

Eine solche umfassende Biografie hat erst 1999 David Bellos, Romanist an der Princeton University, vorgelegt. Die ist nun, übersetzt von Angelika Arend, endlich auch auf deutsch erschienen:

Alles, was in diesem Post zu lesen ist, kann man in diesem gelegentlich zwar ein wenig steif, gleichwohl aber gut lesbar geschriebenen Buch auf 540 Seiten nachlesen. Ein paar Ergänzungen würde man sich gewünscht haben, auch habe ich den Eindruck, dass Jour de fête im Buch ein wenig überrepräsentiert ist. Bellos hat außerdem in einer Art Anhang die Lebensgeschichte von Helga hinzugefügt — eine Tochter Tatis, die dieser nie anerkannt hat; eine hoch unerfreuliche Story. Aber auch das war Jacques Tati.

David Bellos:

Jacques Tati: Sein Leben und seine Kunst

Aus dem Englischen von Angelika Arend

Mitteldeutscher Verlag, Halle 2025

ISBN 978-3-96311-879-1

Das Buch gibt es auch in englischer und französischer SpracheÜbrigens, vor Jahren gab es mal eine „tativille.fr“ benannte Webpage, die wunderschön war. Leider ist sie verschwunden. Wie so vieles. Schade drum.

Under a big sky

16 Flugzeuge pro Tag, 6 Fähren pro Tag beförderten 30000 Gäste, die hauptsächlich aus Venezuela und Kuba kamen. Auf Hierro leben 12000, einmal am Tag fährt das Schiff, dreimal der Flieger. Die Insel ist im Ausnahmezustand. Aber weil die Menschen hier unglaublich schnell und effizient im Organisieren sind, gab es also zum Glück kein Pandemie-déjà-vu. VIVA LA VIRGIN ist angesagt. Seit dem Mittelalter feiern die Einheimischen die Jungfrau der Könige, die sie in einem türkischen Boot in Form eines Bildnisses vorfanden. Die Bootsleute waren am Verhungern, die Herreños tauschten die Jungfrau gegen Nahrung. Alle 4 Jahre tragen sie sie aus der Steinwüste heraus und hinunter bis zur Hauptstadtkirche. Das sind ca 30 km, die sie von Flöten und Trommelmusik begleitet, von Tänzern, die viele Monate ihre Kondition stärken, an einem Tag zurücklegen. Gestern war der grosse Tag, es waren 8 Jahre Warten auf die Virgin vergangen, weil der Bischof die Prozession wegen COVID verboten hatte. Dementsprechend war der Besucherandrang.

Viele meiner Bekannten sind den langen schwierigen Weg unter Hitze und starkem Sandwind mitgelaufen. Ich wartete in der Kirche auf den Einzug der Hochverehrten. Wir warteten stundenlang auf den Trommelklang, und als die ersten weit entfernten Trommelschläge gehört wurden, war es total still in der Masse, und erst als die Jungfrau in die Kirche reingetragen wurde, riefen sie: VIVA LA VIRGIN. Mich hat das Erlebnis emotional ziemlich bewegt. Ich konnte viele Szenen sehen, wo sich die Tänzer, vollkommen erschöpft, in den Armen lagen, glücklich, dass sie es geschafft hatten. Auch als die ersten Wanderer in der Kirche ankamen , total vermummt wegen der Hitze und dem Sand, wurden sie von den Freunden und Familien fest gedrückt. Ich sah einige mit wunden Füssen, schwarzen Händen und fertigen Gesichtszügen. Ich hatte in der Wartezeit in der Kirche Einige gefragt, warum ihnen die BAJADA (Abstieg der Jungfrau der Könige) so wichtig sei und woher sie kämen. Sie sagten, es sei ein grosses Gemeinschaftsfest, an dem alle teilnehmen, man sitzt mit der Familie zusammen und feiert die Jungfrau, zu der sie für Regen beten. Die meisten kamen aus Venezuela zu ihren Familien, die ausgewandert waren und wieder zurück auf die Insel zogen. El Hierro ist eine Insel mit hoher Migrationsfluktuaktion. El Hierro ist eine Insel, auf der die afrikanischen Flüchtlinge willkommen sind. Die Minderjährigen können hier bleiben, viele leben mittlerweile in Familien. Die neuen Eltern sagen, dass sie so herzlich seien, weil sie sich wünschen, dass, wenn ihre eigenen Kinder mal in Not gerieten und flüchten müssten, genau so herzlich aufgenommen würden. El Hierro nennt sich die Insel mit Seele. Ich erlebe täglich ihr grosses Herz.

(L.N.)

Lajla’s summer books

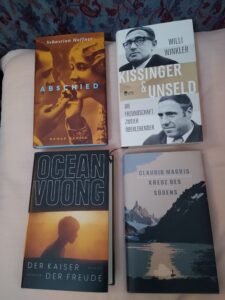

Sebastian Haffner: Abschied

Ich kenne Sebastian Haffner von seinen historischen Büchern. Nun hat sein 86 jähriger Sohn ein Manuskript gefunden und veröffentlicht. Was für eine Freude. Es ist eine Liebeserzählung des jungen Vaters, Sebastian Haffner war da 24 Jahre und verliebt in Paris. Einige junge Deutsche treffen sich in Paris, studieren da und verlieben sich. Haffner kann also auch Liebesgeschichten schreiben. Ich habe das Buch an einem Tag ausgelesen. Haffner baut einen enormen Zeitdruck auf, der minutiös vor dem Abschiednehmen beschrieben wird und die Spannung erhöht. Diese jungen Leute, die zwischen den beiden grossen Kriegen geschildert werden, lebten uns vor, wie frei das Leben sein kann.

Willi Winkler: Kissinger & Unseld. Die Freundschaft zweier Überlebender

Auch in diesem Buch wird eine berühmte Person von einer anderen Seite beschrieben, die mir nicht bekannt war. Ich wusste nicht, dass Kissinger Professor in Harvard war und jedes Jahr ein Sommerseminar für Intellektuelle abhielt, besonders für Deutsche. In diesem Seminar sass auch Siegfried Unseld, der Nachfolger von Peter Suhrkamp. Es ist interessant zu lesen, wie sich Kissinger den deutschen Schriftstellern, Dichtern, Denkern gegenüber verhält. Er spricht nicht mit ihnen auf Deutsch, obwohl er in Fürth geboren wurde. Die jüngste Diskussion über Unseld, der Nazimitglied war, hat mich nicht sehr beeindruckt, ich verdanke diesem Mann die Hälfte meiner Bildung. Meine Bücherregale waren voll von den farbigen Taschenbüchern aus dem Suhrkamp Verlag. Wie Unseld zu diesem Geschäftsmodell kam, wird spannend in dem Buch dargestellt. Was ich nicht wusste, ist, dass es Hermann Hesse war, der ihn protegiert hat.

Claudio Magris: Kreuz des Südens.

Im Untertitel heisst es, dass es um unwahrscheinliche Geschichten geht. Ich habe als Studentin gerne Bücher von Ethnologen gelesen. Hans Peter Dürr / Traumzeit, Hubert Fichte / Palette oder Hans Jürgen Heinrichs /“ Fremd sind wir in der Fremde“. Jetzt habe ich dieses aussergewöhnliche Buch entdeckt und ein erstes Mal gelesen. Ich lese es noch einmal. Es hat solch einen Reichtum an Gelesenem, ich werde mir die Angaben herausschreiben. In dem Buch geht es um drei Helden, die ans Ende der Welt gehen, um ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben. Sie reisen nach Patagonien und Feuerland, legen neue geografische Grenzen fest, beschäftigen sich mit der Sprache und zeigen den Indigenen, wie man auch mit dem Leben umgehen kann. Sie riskieren bisweilen ihr Leben unter den widrigen Kämpfen, die dort stattfinden. Alle drei Helden haben gelebt. Claude Magris ist ein Meistererzähler.

Ocean Vuong: Der Kaiser der Freude

Auf Erden sind wir kurz grandios, diesen schönen Titel hat das erste Buch von Vuong. Ich habe es nicht zu Ende gelesen, es hat mehr und mehr mein Interesse verloren. Nun hat mir meine Buchhändlerin aus Freiburger Studienzeiten das neue Buch so sehr empfohlen, dass ich einen neuen Vuong Anlauf nehmen werde. Das dicke Buch wird mit an Bord sein. Ich mache eine dreitägige Schiffsreise hinüber an die Küste des Lichts. Im Hafen von Cadiz werde ich hoffentlich begeistert sein von diesem Buch.

Classic Rock im Schwabenland

Im Stuttgarter Raum erfreuen sich Rockfans älterer Generation gerade über eine Art Festival älterer Rockmusikerinnen. Am Montag Melissa Etheridge (64), am Dienstag Bonnie Raitt (bald 76) – und am Mittwoch die dienstälteste mit den größten Shows, Patti Smith, aktuell im 79. Lebensjahr.

Ich bedaure ein wenig, dass ich nicht zum Etheridge-Konzert ging; wie man hört, ist sie in Top-Form — ihre Stimme, ihr Gitarrenspiel und sehr ausufernde Interpretationen ältester Hits, spielt aktuell viele der besten Stücke ihrer ersten (und besten) vier Alben … und sehr wenig bis gar nichts aus den letzten 30 Jahren. Ich fragte mich, wann Musiker eigentlich bewusst wird, dass sie von zeitgenössisch Erfolgreichen zu „Greatest Hits Acts“ werden, die im Wesentlichen Songs ihrer erfolgreichsten Alben spielen und älteren ergrauten Herren meist ihre 30 bis 40 Jahre alten LPs signieren.

Eben daher war ich skeptisch; eh kein Fan nostalgischer Oldie-Shows in großen Mehrzweckhallen, auch wenn ich Melissa Etheridge in meiner Jugend gerne hörte und in gewisser Weise bis heute schätze, auch wenn sich meine Präferenzen offenkundig verändert haben, ich zwischendurch die Musik auch weniger zwingend fand. Brave and Crazy (1989) und Never enough (1992) höre ich immer noch sehr gerne, ein richtig starkes Album war zuletzt 2012 die Midwestern-Autobiografie 4th street Feeling. In ihren besten Werken hört man den Einfluss von Springsteen, Dylan, Crosby, Janis Joplin… und auch Bonnie Raitt.

Im Ländle bin ich allerdings, zu Besuch im Elternhaus, nachdem ich im Winter sah, dass die örtliche „Kulturinitiative Rock e.V.“, die seit rund 15 Jahren Größen wie Deep Purple oder Gianna Nannini in diesen kleinen Ort bringen, für den 1. Juli Bonnie Raitt eingeladen hat — passte grad gut, nachdem ich nicht lange zuvor durch Marc Marons hervorragendes WTF-Interview auf ihre Biografie und jüngste LP Just like that… aufmerksam geworden war und letztere direkt kaufte. Guter Anlass für einen Besuch hier — und für ein Konzert in der Turnhalle, in der ich in der Grundschule ungeliebten Sportunterricht hatte und kurzzeitig im Handballverein war, als wir tatsächlich unmittelbar auf der gegenüberlegenden Straßenseite im Mehrfamilienhaus wohnten.

Ich kenne Bonnie Raitts Werk nicht wirklich gut, jenseits einzelner Hits; ein paar jüngere LPs haben mir zuletzt dann gut gefallen. Bekannt ist sie für persönliche Songs, teils aus der Feder anderer, beeindruckendes Blues-Gitarrenspiel; eine Reihe Grammys gab’s für eigene Stücke und Alben, Ehrungen noch und nöcher bis hin zur Medaille des US-Präsidenten, seit 55 Jahren als Musikerin auch eine der einflussreichen weiblichen Stimmen im US-Blues/Roots/Country-Rock, gelegentlich auch Millionenverkäufe ihrer Alben. In Deutschland – Stichwort „Greatest Hits Act“ – nur für Leute im Rentenalter interessant, die aber alle begeistert mitgingen. Außer mir sah ich kaum eine Handvoll Menschen unter 50.

Sehr schön, die Band nach sechs Wochen Europatour bestens eingespielt zu hören. Wunderbare Mischung persönlicher Songs aus über 50 Jahren. Schade nur, dass sie keine ihrer tollen Dylan-Interpretationen zum Besten gab. Die gibt’s wohl auf Patti Smiths aktueller Tour wieder. Allerdings gehe ich nicht zum heutigen Stuttgarter Konzert, sondern hatte auch schon im letzten Jahr Karten für die Berliner Zitadelle gekauft. Dabei sind die Zitadelle-Konzerte eigentlich viel zu groß, mit – je nach Quelle – sieben- bis zehntausend Besuchern. Zum Glück habe ich sie schon bei deutlich kleineren Konzerten erlebt. Wer weiß schon, ob’s diesmal die letzte Gelegenheit wird. Ob sie mit über 80 noch immer regelmäßig durch Europa touren wird? Ich kann es mir nicht vorstellen – und habe lange hin und her überlegt, ob ich nicht auch zum kleineren Konzert in meiner Geburtsstadt gehen soll… besuche nun aber in der Zeit einen meiner ältesten und langjährigsten Bekannten hier, der selbst in diesem Monat 75 wird.

Der kleine Urlaub von Michael E

Failure is unimportant. It takes courage to make a fool of yourself. (C.C.)

Liebe Freunde, liebe gute Bekannte!Es ist unwahrscheinlich, dass ich mein kleines Road Movie im Juli mit diesem Käfer antrete, aber die groben Daten der Reise stehen fest. Zwischen dem 1. und 30. Juli schreibe ich hier nichts. Höchstens ein paar comments aus der Ferne. Meine nächsten Klanghorizonte sind am 31. Juli um 21.05 Uhr im Deutschlandfunk. Daher auch die einzig sichtbaren „Eingriffe“ meinerseits, in der wandlungsfreudigen Playist (nebenan in den „monthly revelations“, Abteilung „radio“). Man wird der Sendung vielleicht anhören, dass ich mit offenem Verdeck unterwegs bin. Wenn die Sendung gelaufen ist, geht es hier mit vorübergehenden 120 beats per minute weiter. Ich wünsche einen frohen Juli und gute Musik sowieso.

“Diese eindringliche Dunkelheit“ – eine Unterhaltung von Laura und Michael

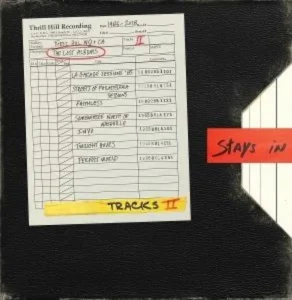

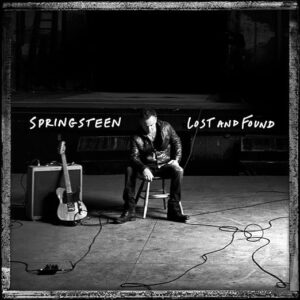

Einführung 1: At a certain age, and equipped with a sense for funny risks, you just DO certain things. So I bought Bruce Springsteen‘s vinyl box set „Tracks 2“. Only foolishness? I‘m not even a hard core fan. From time to time, Bruce Springsteen entered my life and left traces. „Darkness On The Edge Of Town“ has always been my favourite Springsteen album. Along with „Nebraska“ and „The Ghost of Tom Joad“. And, yes, „Magic“. Some I didn’t like at all. So what made me really go for the big box of buried treasures? First: the cd „Lost and Found – Selections from The Lost Albums“. To my surprise there were more than just a few songs on it that really had an unexpected impact, something not heard before, a strange, dark vibe at times, and the impression of two, three of these tracks sounding like taken from a vintage Daniel Lanois production from the golden days of Grant Avenue Studios, Ontario. Or from that mobile studio with which he recorded Emmylou and Will. No joking. Second: this conversation between Laura Barton and Michael Hann. As some of you know: Laura belongs, along with Sam Phillips, to my favourite music writers from a younger generation, and now I loved the depth and their Springsteen talk in The Guardian so much that I couldn’t resist to make my own mind You can now read their talk here, in translation, or go for the original.

Einführung 2: Der Boss hat sieben verschollene Alben veröffentlicht, die zwischen 1983 und 2018 entstanden sind. Wo soll man anfangen? Lassen Sie sich zwei „Bruce-Gelehrten“ Licht ins Dunkel bringen … soeben hat er seine Schatztruhe: „Tracks II: The Lost Albums“ geöffnet, 83 bisher ungehörte Songs – es sei denn, man gehört zu den engen Freunden, denen Springsteen sie anscheinend seit Jahren vorgespielt hat. Um dieser riesigen Menge an neuem Material einen Sinn zu geben, hat der „Guardian“ die „Landstreicher“ Michael Hann und Laura Barton gebeten, die Risiken, das Bedauern und den Reichtum dieses bahnbrechenden Boxsets auseinanderzunehmen.

Michael Hann: Ich habe den Trailer für Springsteen: Deliver Me From Nowhere gesehen, der den symbolischen Moment zeigt, in dem der junge Bruce sein erstes neues Auto kauft, einen 305 V8. „Das ist sehr passend für einen gut aussehenden Rockstar“, sagt der Verkäufer und lehnt sich durch das Fenster. „Ich weiß, wer Sie sind.“ Springsteen schaut auf und sagt wehmütig. „Nun, das macht einen von uns.“ Ich glaube, das ist es, was Tracks II: The Lost Albums ausmacht: Springsteen, der in jenen Jahren, als die Welt eine sehr klare Vorstellung davon hatte, welchen Bruce Springsteen sie haben wollte, einen Sinn in sich selbst fand, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt ganz klar den Boss von einer anderen, nuancierteren Version von Bruce Springsteen abgegrenzt hat. Der Boss tourt mit der E Street Band; Bruce Springsteen schreibt seine Memoiren, tritt in einer Broadway-Einmann-Show auf und nimmt seiner Muse folgend unkonventionelle Platten auf. Jetzt ist er vielleicht in der Lage, das zu tun, was er in den späten 80ern und in den 90ern tun wollte, weil er sich sicher ist, zwischen diesen beiden Ideen hin- und herwechseln zu können – und er weiß, dass „der Boss“ eine Idee ist, die er geschaffen hat – und auch sicher, dass sein Publikum ihm genug vertraut, um nicht immer der Boss zu sein.

Laura Barton: Ich glaube, Sie haben damit Recht, vor allem mit der Frage, was die verlorenen Alben sind. Aber es ist interessant, dass er sogar in den frühen 80er Jahren, kurz bevor diese Aufnahmen entstanden, davon abrückte, der Boss zu sein – er veröffentlichte Nebraska und nicht Born in the USA. Ich bin mir nie ganz sicher, ob das aus Selbstvertrauen, Zwang oder einer Art Notwendigkeit heraus geschah. Was auch immer es war, ich denke, es hat eine Spannung zwischen den beiden Bruces erzeugt, die sich als fruchtbar erwiesen hat. Ich sollte vielleicht noch hinzufügen, dass diese Spannung vielleicht mit Songs wie Stolen Car und The River im Jahr 1980 begann, aber das ist ein Thema für ein anderes Gespräch, und wahrscheinlich spricht er es 1987 auf Tunnel of Love’s Two Faces selbst an …

MH Wo kommst du deinem platonischen Ideal von Bruce in diesem Set am nächsten?

LB In den ersten beiden Tracks aus den Streets of Philadelphia Sessions, die um 1993 herum entstanden – Blind Spot und Maybe I Don’t Know You. Sie haben diese eindringliche Dunkelheit, die meine Lieblingssongs von Bruce kennzeichnet. Du?

MH Ich dachte, es wäre auf LA Garage Sessions ’83. Sie klangen wirklich nur wie Band-Demos. Was mich am meisten überraschte und begeisterte, war Twilight Hours, das Bacharach-ähnliche Album, auf dem viele andere Musiker zu hören waren. Das hat er zusammen mit Western Stars aus dem Jahr 2019 geschrieben, und obwohl ich nicht sauer auf Western Stars war, fand ich, dass die Songs von Twilight Hours etwas sehr Altersweises an sich haben und Bruce auch in eine amerikanische Bar-Tradition zurückführen, wenn auch eine andere Art von Bar als The Stone Pony.

LB Ich habe laut gelacht, als Twilight Hours eröffnet wurde, auf eine herzliche und überraschte Art. Ich liebe diese Tradition des amerikanischen Songwritings – und der Performance. Es ist Bacharach, aber das Material hat auch viel von der Sehnsucht eines Jimmy Webb oder Glen Campbell. Aber seine Stimme hier ist faszinierend für mich, weil ich glaube, dass viele Sänger an einen Punkt kommen, an dem sie sich fragen, welchen Weg sie einschlagen sollen, und eine Menge bekannter Künstler verfolgen die Klassiker und graben das amerikanische Songbuch aus und nehmen diese Art von Kamingesang an, und es ist interessant, dass Bruce diesen Weg eingeschlagen haben könnte.

MH Das ist interessant, denn ich höre diese Lieder nicht auf diese Weise. Darkness on the Edge of Town von 1978 ist mein Lieblings-Springsteen-Album, und das hier scheint – auf eine sehr eigenartige Weise – ein Pendant dazu zu sein. Es klingt wie die Platte, die die Eltern der Figuren in „Darkness“ gehört haben könnten, um ihre Sorgen anzusprechen.

(Fortsetzung folgt)

“Diese eindringliche Dunkelheit“ – eine Unterhaltung von Laura und Michael (Fortsetzung)

Intermezzo 1: Zuweilen wirkt das Wort „Noir“, wenn man von alten Filmen spricht, wie ein Artefakt. Aber „Noir“ ist nicht historisch, und bleibt in keiner Zeit hängen wie ein Relikt. Man kann „Noir“ nicht goutieren, nicht mit Nostalgie überziehen, und es so besänftigen. Man kann das natürlich tun, aber es ist absurd. Lege Bruce Springsteens „Nebraska“ auf, und halte es aus. Von Anfang bis Ende. Schwerer, schwarzer Stoff. Fuck the Erinnerungsseligkeit. Jeder Song ist nachtschwarz. Zum Beispiel „Atlantic City“. (m.e.)

Intermezzo 2: „MAZZY‘S FINE OVERVIEW“

Intermezzo 3: In den frühen 1980er Jahren sah Springsteen überall die gleiche Leere. In der Verehrung der Habgier und den schwindenden wirtschaftlichen Aussichten für die Arbeiterklasse. In der gezielten Ausfransung von Amerikas sozialem Sicherheitsnetz durch die Reagan-Regierung. In der Art und Weise, wie die Gesellschaft zu zerbröckeln schien und so viele Menschen isoliert und wütend zurückließ. Springsteen las bis spät in die Nacht hinein und fühlte sich zu den Kriminalromanen von James M. Cain und den Südstaatengeschichten von Flannery O’Connor hingezogen. „Gothic“ und „Noir“, Hand in Hand. Er identifizierte sich mit den Helden der klassischen Noir-Geschichten, mit Figuren, die von Kräften bedrängt wurden, die sie weder sehen noch verstehen konnten. Im Kino begeisterte er sich für Charles Laughtons Film Die Nacht des Jägers aus dem Jahr 1955 und vor allem für „Badlands“, die fiktionalisierte Nacherzählung von Charles Starkweathers Mordserie in den Jahren 1957 und 1958 in Nebraska und Wyoming. Bei letzterem griff Springsteen zur Gitarre, wo sich der Film von Terrence Malick und die realen Verbrechen von Starkweather mit den Erinnerungen des Musikers an seine Großeltern vermischten. Zunächst betitelte er den Song „Starkweather (Nebraska)“. „Ich habe versucht, die Stimmung einzufangen, die in diesem Haus herrschte, als ich ein Kind war“, sagte er mir. „Öde und heimgesucht. Dieser unglaubliche innere Aufruhr.“

Ein zugegeben weiterer Sprung als man ahnt, vom Nebraska Noir zu den „Twilight Hours“. Aber genau mit dem Reden über diesen Songs spinnt sich die Unerhaltung von Laura und Michael weiter. Das Erstaunliche an „Tracks 2“ ist die Vielzahl an Stimmen und Stimmungen, die Springsteen verkörpern kann )den ich niemals im Radio oder sonstwo im Fansprech „The Boss“ nennen würde).Dass er unermüdlich die Stimme erhebt gegen „scumbag“ Trump, rechne ich ihm hoch an. (m.e.)

LB Das ist eine gute Art, es auszudrücken, aber ich sage nicht, dass es wie ein Kamingesang-Album klingt. Ich will damit sagen, dass der Croon seiner Stimme diesen Weg eröffnet, den ich für Bruce nie in Betracht gezogen habe.MH Du hast Recht mit dem Croon. Ich finde, dass seine Stimme auf Twilight Hours besser klingt als jetzt auf Rocksongs. Es ist schön, dass man die Anstrengung nicht hört. Aber ich möchte dich zu den Streets of Philadelphia Sessions zurückbringen. Ich liebe die Songs dort, aber ich hasse die Arrangements. Nun, nicht einmal die Arrangements. Die Drumloops, die zum Teil vom Hip-Hop der Westküste inspiriert sind. Das datiert alles so schlecht. Ich erwarte ständig, dass der Manager Jon Landau schreit: „Hört, wie der Schlagzeuger sich aufregt!“ Wir haben beide Teile des Bruce-Katalogs, die uns nicht besonders gefallen. Aber das hier?

LB Ich liebe diese Loops und werde sie bis in den Tod verteidigen.

MH Bist du okay, Schatz? Du hast dein Little Steven Bandana bedrucktes Toilettenpapier kaum angerührt.

LB Als ich hörte, dass sie enthalten sein würden, befürchtete ich, dass sie veraltet klingen würden, aber überraschenderweise glaube ich nicht, dass sie das tun. Die Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, hat etwas sehr Starkes und Düsteres. Ich höre mir gerade Streets of Philadelphia’s Blind Spot an, und da ist ein Aufjaulen zu hören, das ganz anders ist als das Aufheulen von, sagen wir, I’m on Fire oder Atlantic City, aber es hat etwas Animalisches an sich, das mich ähnlich anspricht. Einige meiner liebsten Bruce-Momente in seiner gesamten Karriere sind diese wortkargen Äußerungen.

MH Mir gefällt die Tatsache, dass es sich im Wesentlichen um eine Reihe von Genreübungen handelt. Normalerweise denke ich, dass seine Genre-Pastiches das Schwächste in seinem Repertoire sind – top o‘ the mornin‘ für dich, irisch-amerikanischer Folk-Punk – aber diese Sammlungen auf diese Weise zu veröffentlichen, ermöglicht es mir, sie nicht als „das Album nach Tom Joad“ oder so zu hören, sondern als einzelne kleine Pakete.

LB Oh, das ist interessant, denn ich sehe sie jetzt nicht mehr so sehr als einzelne kleine Pakete, sondern als fortlaufende Gespräche mit seiner eigenen Musik.

MH Ich weiß, dass sie genau das für ihn sind. Denn er hat diese Gespräche mit diesen Liedern über Jahre hinweg geführt, während sie für mich brandneue Informationen sind. Es ist, als würde ich einen alten Freund sagen hören: „Habe ich dir jemals erzählt, dass ich an einem Wochenende in Ulaanbaatar geheiratet habe und geschieden wurde?“

LB Glauben Sie, dass sich das bei wiederholtem Zuhören ändern wird? Denn die Art und Weise, wie ich sie in den letzten Wochen gehört habe, war mit dem Rest seines Repertoires vermischt. Ich habe sie sozusagen in das Gefüge dessen, was ich schon kenne und liebe, zurückgenäht.

MH Ja, ich denke, das werden sie – wie viele der Songs aus der ersten Tracks-Sammlung oder aus den Darkness- und River-Boxen. Ich bin fasziniert von der Art und Weise, wie eine Generation älterer Musiker – Bruce, Neil Young, Bob Dylan, Joni Mitchell – ihre Tresore geleert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dabei nur darum geht, diese netten geriatrischen Dollars zu kassieren. Ich frage mich, ob sie alle auf ihre Weise all den Fragen über, nun ja, alles zuvorkommen wollen. Es ist, als ob sie sagen würden: Hier ist alles, alles, was mir musikalisch durch den Kopf gegangen ist; entscheide du selbst.

LB Mein Verdacht ist, dass es etwas mit der Freiheit und Trittsicherheit zu tun hat, die man findet, je älter man wird. Dass es etwas damit zu tun hat, keine Angst zu haben, gesehen zu werden. So wie Bruce die Autobiografie und die Broadway-Show geschrieben hat und dadurch einige Elemente seines Lebens und seiner Karriere ans Licht kamen, die ein jüngerer Bruce vielleicht lieber verborgen gehalten hätte – so fühlt sich das für mich wie eine Erweiterung dessen an. Und vielleicht gibt es auch eine Verbindung zur Eröffnung des neuen Springsteen Archives/Center for American Music im nächsten Jahr: ein Geschenk an unser Verständnis eines Werks. Es ist die Anerkennung der Tatsache, dass es erhellend ist, seine Arbeit zu zeigen.

MH Es gibt etwas, das er in Interviews gesagt hat, das mich interessiert, nämlich dass sein Publikum für diese Alben „nicht bereit“ war. Das deutet auf eine gewisse Unsicherheit hin, die er inzwischen überwunden hat. Denn in Wahrheit werden sich nur die Besessenen in so viel Musik vertiefen, und das ist gut so, und das wäre auch damals schon so gewesen. Aber damals, ohne die E Street Band, hatte er vielleicht das Gefühl, zu viel zu riskieren. Wenn er also fast ein ganzes Jahrzehnt lang keine Rockmusik machen wollte, sollte er besser nicht zu viel Nicht-Rock herausbringen, damit die Rocker noch da waren, wenn er bereit war, zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass er jetzt, wo er wieder vor 75.000 Menschen pro Abend in Europa spielt, so unsicher ist.

Intermezzo 4: „Mazzy ranking the lost albums“

(Es folgt noch der dritte und letzte Teil. Allerdings erst Anfang August. Die gesamte Unterhaltung findet sich dann in unserer Kolumne TALK wieder. Noch etwas verfeinert.)

Kurzausflug nach San Francisco und Los Angeles

Ich wollte eigentlich den Dokumentarfilm über John und Yoko sehen; erwarte mir da vielleicht nichts Besonderes, trotz recht positiver Besprechungen in Filmmagazinen und im Deutschlandfunk, zumal Kevin MacDonald eher kein household name ist, aber seine Filme, auch die dokumentarischen, waren bisher immer zumindest sehenswert, also bin ich doch ein wenig neugierig.

Dann stellte ich allerdings fest, dass der Film in unserer Gegend heute nur am Nachmittag und frühen Abend gelaufen war, und nach Neukölln radeln lohnte sich daüf nicht, entdeckte aber stattdessen Point Blank heute ausnahmsweise in dem Programm stehen. Da das Gewitter früher als erwartet hereingebrochen war, und die werte Gemahlin für amerikanische Thriller immer zu gewinnen ist (eher als für Dokumentarfilme über Musiker), konnten wir kurzerhand durch den Park radeln und fanden uns kurz darauf in der kalifornischen Sonne des Jahres 1967 wieder.

Und mir fiel auf, dass ich den Film offenbar noch nie gesehen hatte. Oder womöglich vergessen. John Boorman hat gleichwohl ein paar ganz hervorragende Filme in die Kinogeschichte eingeschrieben (etwa The General, den ich sehr liebe), aber gewinnt auch ein so uralter Schinken (oder Streifen?) trotz nach heutigen Maßstäben technischen Unzulänglichkeiten und überaus altmodischen Männer- und Frauenrollen noch sein Publikum. Der Saal war jedenfalls voll besucht.

Wie ich herausfand, zeigen die da gerade eine kleine Reihe mit Filmen des „New Hollywood“, Point Blank ein Musterbeispiel — mit zahlreichen Originaldrehorten in der Großstadt, Unorten, wackeligen Actionszenen, grobkörnigen Nachtaufnahmen, Antihelden, rauen Schnitten und Übergängen. Aber eben auch fantasievoller Bild- und Tongestaltung, innovativer Dramaturgie und Gesellschaftskommentar zwischen den Zeilen. Manche ein Scorsese, Michael Mann und vor allem Tarantino hat den Film offenkundig nicht nur einmal gesehen. Vor dem Film zeigten sie alte Werbeclips aus den späten Sechzigerjahren sowie die Trailer zu den demnächst noch gezeigten New-Hollywood-Filmen, darunter Bullitt, der ebenfalls in San Francisco spielt, mit etlichen Autojagden die Seven Hills rauf und runter, die auch ich erst im April rauf und runter gelaufen bin. Ach ja, und Alcatraz spielt eine zentrale Rolle in Point Blank.

4 von 5 Sternen

Monthly Revelations (June)

ALBUM – in the preparation of my penultimate edition of KLANGHORIZONTE on July 31, I came across a little masterpiece from the genre of „where-am-i-music“. „Different Rooms“ ist the third International Anthem Release from the duo Jeremiah Chiu & Marta Sofia Honer following their beatiful collaboration with Monsieur Kalma. The photo here is from that awesome solo album by Amina Claudine Myers, titled (for good reasons) „Solace of the Mind“ that was another hot contender for the „album of June“! (On the fine „Zen Sounds“-blog, Stephan Kunze just reviewed three albums from jazz and beyond, and one of them is the terrific „Different Rooms“. The other two are Mary Halverson‘s „About Ghosts“ and, well, „Solace of the Mind“!)

FILM – A few days ago, Richard Williams wrote a review about a movie that every flowworker will, I think, love, or, at least, like very much. The good thing is: it will soon arrive in German cinemas. So i know what some of you will be doing on a nice midsummer evening. Don‘t hesistate to spread word and set the exepectations high in regards to „The Ballad Of Wallis Island“. A film about a „corporate“, a well-paid private gig for rich people. Dear all, please rememeber, on a legendary meeting of Manafonistas years and years back on the island of Sylt, I planned such a „corporate“ with „The Sheriffs of Nothingness“ on Rantum Beach, the deal was nearly realized when the project stopped because two or three Manas simply didn‘t like that great duo as much as I did. In fact It was the only summer of my life I could call myself rich for a while. Maybe I should have asked Roedelius…

PROSE – You‘ll find there my great and deep reading pleasuree of the last two years in the wide field of great crime novels. Literally literary crime novels, beautifully written, with a sense for excellent plotting, suspense, and three dimensional figures. Among these books is one of the deepest Swedish crime novels since the days of Stig Larsson, „Wenn die Nacht endet“ by Christoffer Carlsson!

TALK – Remember the conversation with Jan Bang and Erik Honoré on their collaboration with David Sylvian, especially the one that led to his later days masterpiece „Manafon Variations“. You can atill read it on the blog diary, and for two months, it was placed in our TALK column. And, here we go, for a second month, with Beatie Wolfe‘s „solo talk“ from Brian Eno‘s studio in Notting Hill. She recorded it top-notch, and it is even a joy to listen to her, if you haven‘t been falling in love with „Luminal“ as I did from first listen onwards.

- BY THE WAY, LAJLA, DID LUMINAL ARRIVE IN EL HIERRO FINALLY?)

- Estoy muy contendo. Gracias!

RADIO – My evening hour of KLANGHORIZONTE will be aired on July 31, 9.05 p.m., and, no surprise, I am still looking for the perfect sequencing of the most beautiful albums. Thus, it can look different every day. And the best sequence means: not every fine album fits that hour – Amina‘s „Solace of the Mind“ still hasn‘t found its place, nor has Fred Hersch‘s forthcoming trio album on ECM with Joey Baron and Drew Grass.

BINGE – Just a quiet praise for two new NETFLIX series, „Sirenen“, and „The Survivors“. To quote Lucy Mangan from the Guardian: „Without ever losing its wit or bounce, Sirens becomes a study in family, class and all sorts of other power struggles, the endless possibilities for good and ill that wealth brings, and the legacies of childhood trauma.“

ARCHIVE – Die drei Neil Young-Alben, die den Soundtrack meiner Jahre und Jahre am intensivsten und dauerhaftesten mitgeschrieben haben, heissen „After The Goldrush“, „Tonight‘s The Night“, und „Zuma“. ZUMA wird im November ein halbes Jahrhundert alt.