Uncategorized

KI generierte Musik

Gestern erhielt ich ein Musikvideo von einer Freundin, über das ich mich sehr freute, weil es einen Song über El Hierro enthielt. Es gibt kaum Lieder über die Insel, ausser natürlich die folkloristischen Melodien. Ich hörte mir den Song mehrmals an, weil er einen auffallend schönen Text über die Insel enthielt. Dann achtete ich auf die Filmaufnahmen, die aufgrund ihrer Farbigkeit die hiesigen Landschaften besonders attraktiv zeigen. Ich kenne alle Videos über El Hierro, aber einen so hervorragenden Film hatte ich bisher noch nicht gesehen. Ich hörte den Song mehrmals, weil ich nicht sicher wusste, ob es sich um einen Sänger oder eine Sängerin handelte. Ich fragte meine Freundin, wer der Interpret des Songs sei, sie schrieb zurück: Jorge Luis- Ich googelte, fand keinen Jorge Luis, aber einen José Luis, der über Hierro singt. Ich schaute mir seine Videoclips an, das war aber nicht der Sänger, der das wunderschöne Hierrolied sang. Meine letzte Hoffnung war Torsten de Winkel, der hier das jährliche Jazzfestival initiiert, er kennt sich in der lokalen Musikszene sehr gut aus. Er konnte sich auch nicht erklären, wer das sein könnte. Wir diskutierten zum ersten Mal die Frage, ob es sich hier um ein KI generiertes Musikstück handelt.

Ich war wie gesagt begeistert von der Qualität des Musikfilms. Ich beschäftige mich schon länger mit KI und benutze auch Chatjpd. Ich lese die Antworten kritisch und bedachtsam. Die Begegnung in der Musik ist neu für mich, auch, dass sie mich so fasziniert. Natürlich kenne ich die Bedenken was das Urheberrecht betrifft und die Konkurrenz zu der menschlich gemachten Musik.

Mich würde Eure Meinung zu diesem Thema sehr interessieren.

Lajla Nizinski

Pellwormer Begebenheiten

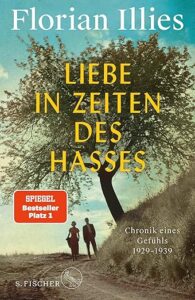

„Tibbetts belongs to a lost generation of musicians, the ones who grew up listening to the progressive and underground sounds of the ’60s and early ’70s and were left in the cold when the music went corporate. On Exploded View the guitarist continues to compose a personalized music filtered through his emotions, his guitar pyrotechnics, and his studio experimentation. Playing with the same musicians he’s worked with since his first self-produced recording in 1977, he leaves nothing out, and yet it all works. (…) Recording in his home studio, Tibbetts gets an astounding clarity of sound that is well served by this CD. Tablas and congas have never had a more visceral punch, their sharpness defining and punctuating Tibbetts‘ sustained electric lines and the resonance of his acoustic guitar. The only way to listen to this record is loud!“ („Audio“ review from 1986)

Fast hätte ich am Tag meiner Ankunft den Springsteen-Film „Deliver Me From Nowhere“ gesehen, aber das Inselkino hat angeblich wegen technischer Probleme zwischen den Jahren geschlossen. Schade. Wie gesagt, ist mein Pellwormer Retreat an keine religiöse Praktiken gebunden: Porridge ist so wichtig wie der Sternenhimmel nachts, wenn die Wolken mal aufreissen. Für Gänsehaut sorgt auch James Lee Burkes „Im Süden“, für ein Schmunzeln Jan Reetzes Email über seine Inselerfahrungen in den 1960er Jahren. Ich bin ein Flaneur und habe Freude an Gesprächen mit Insulanern über die alltäglischsten Dinge. Einen Roland lernte ich kennen, der grosser Peter Gabriel-Fan ist und mir in seinem friesischen Wohnzimmer zwei Seiten des Doppelalbums „Passion: Music For The Last Temptation of Christ“ vorspielte. Genau das wollte ich auch hören. Das damals vielgelobte Werk hatte ich nie wirklich an mich rangelassen, und auch wenn es nicht ganz an Peter Gabriels „3“ und „4“ herankommt (my personal PG favourites, by far!), hat es schon Klasse! Mich nervte der Hype um das Thema, um den Film, um Scorsese – und historische Epen mit Massenaufläufen waren eh nie mein Fall.

Ich stöbere in alten Tagebüchern und Briefen, die mir Steve Tibbetts 1994 zur Verfügung stellte, für meinem langen Jazzthetik-Artikek über sein Album „The Fall Of Us All“.Danke, Martina, für die pdf-Datei! Gregor und ich haben das alles damals übersetzt, Satz für Satz und ganz analog. Jetzt muss ich mich zwischen zwei kleinen Texten daraus entscheiden, für mein Deutschlandfunk-Porträts am 22. Januar. Beide Texte passen sensationell, weil sie pures Storytelling sind, und seinen exotischen Alltag in Kathmandu, Sikkim und anderswo so verlebendigen. Gestern schickte mir Steve noch ein paar audio-files aus Minnesota, und ich habe die Qual der Wahl. Steve hat sich, all dem Schmerz seiner letzten Jahre zum Trotz, einen feinen, dem Leben zugewandten, Humor bewahrt – immer gut wenn man es mit einem freigeistigen Mystiker zu tun bekommt (in seinem Fall kann ich wohl von einem praktizierenden Buddhisten sprechen.)Hier erzählt Steve von seiner ersten Begegnung mit der Sängerin, die auf „Exploded View“ und später auf „The Fall Of Us All“ zu hören ist! Man könnte „Exploded View“ wohl, wenn man diese Story hört, zu den grossen break-up-Alben zählen, auch wenn dieses aufwühlende Album von 1986 keine lyrics enthält. Auch in meiner Radiostunde wird Claudia ihren Auftritt haben. Mit einem Stück aus dem mich damals wie heute fesselnden „The Fall Of Us All“ von 1994. In einer langen Steve Tibbetts-Radionacht wäre dieser Story natürlich zu hören gewesen! Ich habe ihre „chants“ auf diesen beiden Alben immer grossartig gefunden, aber nie eine ihrer Folkplatten gehört.

Bücher zum Neuen Jahr

Mein Wunschzettel war nicht Zettel’s Traum, mein Buchstabenbegehren zielte auf reale Befriedigung.

Als das Wünschen noch geholfen hat und Paare, Passanten von der schönen neuen Welt tuschelten, bat ich Kairos jetzt zu bestellen. Es kamen

Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies (sehr unterhaltsam)

Die Spielerin von Isabelle Lehn (wenn kluge Frauen über kluge Frauen schreiben, dann prechtalts)

Die Frau an der Haltestelle von Peter Schneider ( wer die SDS Sprache nochmal auffrischen will, bitte lesen)

Die Zeit der Verluste von Daniel Schreiber ( Nachruftrauer auf den Vater, aber schöne Passagen über Venedig)

Barbara Bleisch: In der Mitte des Lebens

Huch Josten: Die Gleichzeitigkeit der Dinge

Botho Strauß: Das Schattengetuschel

Die letzten 3 Wörterbündel liegen beim spanischen Zoll und warten auf die Reise um die Welt, wahrscheinlich dann in 80 Tagen lesebereit halten.

(Lajla Nizinski)

Das Steve Tibbetts-Portrait von Michael

Einfach HIER klicken!

Close is like a dark Rothko painting on fire. The love of life, the losses. Honestly, this album breaks my heart.” Flowworker.org

„Close takes us on the kind of enigmatic but enticing journey we’ve come to expect from Tibbetts: strange and beautiful.“ — The Big Takeover

Ringing in the New Year with Dino Saluzzi

Ringing in the New Year with Dino Saluzzi I know, it’s a little late for a Best of 2025 list, and as most of you know, I don’t make “best of” lists. But I will add to my last compilation of random brain farts, Dino Saluzzi’s brilliant EL VIEJO CAMINANTE, with Jacob Young on steel string and electric, and Jose Saluzzi on nylon string guitars. It’s one of those sleepers: At first it didn’t seem like a lot was going on, but I kept coming back to it anyway. I even wound up transcribing the first two songs, which the Slo Mo Bros duo has now placed into its ever expanding repertoire. (There are well over 100 mostly “hand transcribed” tunes in our book now.) Honestly, I am tempted to transcribe the evocative and mysterious third tune “Quiet March” as well as several others.

Dino Saluzzi turned 90 last year, and presents himself on this album as an artist with nothing to prove. Indeed, he doesn’t have to. From the beginning of his career, he forged a signature sound on the bandoneon that no one else can match. In that regard, he reminds me of the late Toots Thielmans, who also always sounded exactly like himself once he switched from guitar to chromatic harmonica, also an instrument which very few jazz players have had the fortitude to take on. Both Toots and Dino have a very unique manner of phrasing; both developed a unique way of “skittering across time” in a way that is wholly original and completely natural. Both are also incredibly melodic improvisers, and both were/are still performing at 90!

This album consists of four tunes penned by Saluzzi, three compositions by Jacob Young and one by Saluzzi’s son, Jose Marie; it is filled out with two standards, “Someday My Prince Will Come” and “My One and Only Love.”

The album drips with a kind of laconic, nostalgia that makes one remember another life, a time when things were slower and more romantic. Occasionally dipping into melancholy, this poignant music glistens with the soft focus sheen of golden memories that have been polished to perfection over many well lived decades.

Saluzzi allows the younger players plenty of space to solo and oftentimes lays out and lets the guitars do the heavy lifting. But when he does solo, like all great improvisers, he is a fabulous storyteller. There is something so incredibly personal about the performances here. It’s almost as though you’re sitting in a room with these three players, sipping a glass of cognac around the fireplace, the flickering light filling the room with wistful comfort as your mind drifts to happier years long gone. It doesn’t matter that you never got the chance to visit old Buenos Aires because, by the end of the album, you almost feel as though you had.

The highest praise I can give this album is this: When we had guests over for New Year’s Eve dinner, this is the album I chose to put on. No one said anything about it, but everyone was feeling it warming the room, its simpatico melodies and textures gently wafting around the laughter and conversation as we rang in 2026, hoping against all odds for better times ahead.

Happy New Year to all.

Meine Lieblingsromane zwischen den Jahren

Es verrät natürlich etwas über einen selber, wenn man die Leseerlebnisse preisgibt, die einen zwischen den Jahren absolut gefesselt haben. Manche, die hier zufällig vorbeischauen, könnten sagen: – ach, der liest ja nur Krimis! Aber so ein Satz verrät wiederum mehr über die jeweilige Laufkundschaft als über mich. Die folgende Liste biete ich ohne „ranking“ an, weil sich die Bücher imho auf Augenhöhe bewegen und wunderbare, fesselnde, verstörende, begeisternde, und klügermachende Leseabenteuer darstellen.

Sicher sind die historischen Kriminalromane von Herrn Dorweiler konventionellerer Natur als der „psychdelische“ Sprachrausch eines Andreas Pflüger oder der Zeitenspringer-Trip eines Zvoran Drvenkar, aber das änderte nichts an der Tiefe, in welche mich diese sehr verschiedenen Erzählwerke hineingezogen haben. „Zwischen den Jahren“ bedeutet in diesem Fall zwischen Januar 2025 und Februar 2026, weil ich mit einem 690-Seiten-Schinken gerade erst angefangen habe, der er mich gewiss noch zwei, drei Wochen begleiten wird – und ich jetzt schon, auf Seite 112, ein Loblied auf ihn amstimmen könnte. Im übrigen sind all diese Bücher schon viel und umfängluch gerühmt worden, also gibt es kaum „Neuentdeckungen“. Ausser für die, die sich darauf einlassen, eines dieser Werke in Angriff zu nehmen (am besten, ohne sich vorher darüber schlau zu machen. Nichtwissen ist oft hilfreicher für „wows & flows“ als immer schon zu wissen, wohin der Hase hinläuft.)

Der bedeutsamste Roman meines Lebens ist und bleibt „Rayuela – Himmel und Hölle“ von Julio Cortazar (übrigens kein Kriminalroman). Ich hätte auch Lust, bald mal wieder einen dieser Klassiker zu lesen, wie Thomas Manns „Buddenbrooks“ oder die vielgefeierte Neuübersetzung von Miguel de Cervantes‘ „Don Quichote“, meine Nummer 2 unter meinen „favourite reading trips ever“ (ich war 18 und verschlang die Dünndruck-Edition aus dem Hause Winkler in vier Wochen, und mit achtzehn hat man normalerweise andere Sachen im Kopf). Aber diese Liste hier kommt, wie gesagt, ohne jede Reihenfolge daher. Als kleiner Anreiz für die mit dem „Edgar“ ausgzeichnete Zeitreise in den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) fällt mir noch Nick Cave ein, der wohl, neben meiner alten Freundin Ulrike Haberl, zu den einzigen mir bekannten Personen zählen, die noch mehr Romane von James Lee Burke gelesen haben als meine Wenigkeit.

Andreas Pflüger: Wie sterben geht

Andreas Pflüger: Kälter

James Lee Burke: Im Süden

Zoran Drvenkar: Asa

Ralf H. Dorweiler: Die Farbe des Bösen

Liz Moore: Der Gott des Waldes

Chris Whitaker: In den Farben des Dunkels„glow, glow, afterglow“ – monthly revelations (January 2026)

Glow Factor 10 collection: Pharoah Sanders has made „TAUHID“, Jan Garbarek has made „DIS“, Brian, Roger and Daniel have made „Apollo“, Van Morrison has made „VEEDON FLEECE“, Julian Priester has made „LOVE, LOVE“, Julie Tippetts has made „SUNSET GLOW“, David Darling has made „CELLO“, Laurie Spiegel has made „THE EXPANDING UNIVERSE“, Arve Henriksen has made „CHIAROSCURO“, Bill Callahan has made „APOCALYPSE“, Lambchop has made „SHOWTUNES“, and Steve Tibbetts has made „CLOSE“.

album Björn Meyer: Convergence

archive Alabaster DePlume: To Cy and Lee – Instrumentals Vol. 1Ganz besonders gut geht Sternegucken hier, wo ich in den kommenden 14 Tagen bin. Denn Pellworm darf sich ganz offiziell als Sterneninsel bezeichnen und hat den Titel von der International Dark-Sky Association (IDA) verliehen bekommen. Die Insel ist umgeben von geringer Lichtverschmutzung, wodurch sich ein gigantischer Sternenhimmel über Pellworm erstreckt. Allein die Wolkendecken müssen sich verflüchtigen. Nun gut, „Apollo“ habe ich jedenfalls dabei, das Meisterstück von Brian, Roger und Daniel, natürlich mit der zweiten Weltraumreise 36 Jahre später. Wann hat ein Trio nach so langer Zeit noch mal zusammen gefunden, und die eigene Klasse gewahrt, statt matten Abglanz zu liefern?! Anbei, etwas anders geordnet, die Offenbarungen des Januars (wir sehen das zeitlich nicht so eng und sammeln nur allerlei Faszinierendes der jüngeren Gegenwart!)

film Sentimental Value

binge Blue Lights, season 3 (1,2,3, auf Prime in Original)prose Noch einen Monat lang Jan Reetzes Buch über Joe Meek

talk Michaels 2016 Interview mit Steve Tibbetts zu LIFE Of *

radio Zum definitiv letzten Mal die letzte lange Nacht der Klanghorizonte*zur Einstimmung auf das Steve Tibbetts Portrait am 22.1. um 21.05 Uhr im DLF

Afterglow Pellworm-style: Hello, darkness, my old friend! „The solstice has arrived and we have entered “Evening Star weather,” in honor of the second collaborative album from pioneering English musicians Brian Eno and Robert Fripp, released in December of 1975. Fifty years on, you can hear large swaths of the ambient genre echoing through Evening Star: The cosmic calm of Steve Roach’s classic 1988 album Structures From Silence. The neo-classical predilections of Eluvium and Stars of the Lid. The billowing atmosphere of Wolfgang Voigt’s music under the name Gas. The cracked nostalgia of Fennesz’s Endless Summer. Kyle Bobby Dunn’s commitment to drones that . . .“ (Aquarium Drunkard)

Afterglow „Lebendige Würzburger Melancholie“ (1978)

Afterglow „Lanzarote Dreaming 2017“ (für Lajlas Stillebenlektion)

Afterglow „Bergeinöden 1982“ (in loving memory of Gudrun Hörner-Schwarz)

Als ich dann Tom Verlaine hörte, war Ende Gelände

Vielleicht hat das alles damit zu tun, dass

ich heute Müll aus fünf Jahren auf meine Deponie brachte,

und dabei das ganze Album Too-Rye-Aye hörte,

ohne es zu wollen besteige ich dabei ein Luftschiff,

dass mich ins Jahr 1982 transportiert

unweit der tschechischen Grenze, Gllückstaumel

und Desaster insclusive Aber allles, alles mit dem Verve

der Stimme von Kevin Rowland. Also legte ich los,

im Grunde zu müde, mit dem Film „Passagiere der Nacht“,

und war von der ersten Minute an in Paris, oder voll

durch den Wind, in jeder Szene, in einem alten

Jahrzehnt, und nicht weil es um Nachttadio geht, oder Charlotte

Gainsbourg den Blues hat. Als ihr Sohn Mathias klopfte

und Talulah (eine Fast-Verlorene, die ganz zu Anfang

aus dem Nichts auftauchte) die Tür öffnete, und ich dachte,

scheisse, das kenne ich doch und Talulah sagte: das ist Television,

schossen mir die Tränen aus den Augen. Ich war so müde und so

anwesend in diesem kleinen Wohnzimmer, dass ich

das Gefühl hatte, ich sehe mir selber zu, meinen gesammelten

Träumen, meinem beiläufigen Scheitern, meinem unheimlichen Glück,

meiner Blindheit und, dass Magie seltener ist als Schnittwunden,

Narben, plötzliches Verschwinden, gruselige Gutenacht-Geschichten –

oft genug nur eine Handweit, einen unglaublicher Satz, zwei Blicke entfernt.2025 sum-up: best albums of the year

- Valerie June: Owls, Omens and Oracles – forward-thinking Americana soul-pop album that treats optimism as an active, hard-won stance, shaped by M. Ward’s warm, textured production.

Americana with folk, pop, blues, gospel, soul inflections. - Eliana Glass: E – an austere, intimate piano-led songwriting debut inspired by Carla Bley, Annette Peacock, and Nina Simone that makes reinterpretation feel like autobiography through phrasing, silence, and minute emotional shading

- Saba Alizadeh: Temple of Hope – A tense electro-acoustic collage that fuses kamancheh, modular synths, and historical radio into music suspended between rebellion and hope.

Avant-garde electronic, ambient, modern classical, drone, Middle Eastern traditions - Vijay Iyer and Wadada Leo Smith: Defiant Life – Trumpet and keys meet in long-form conversations that feel like politically attentive essays in sound, dedicated to liberation histories and lived resilience.

Spiritual jazz, free improv, chamber jazz. - Robert Plant: Saving Grace – Plant’s late-career reinvention leans into a rootsy touring band and cover versions, prioritizing communal feel over legacy spectacle.

Folk, blues, gospel, acoustic roots reinterpretations. - The Weather Station: Humanhood – A continuous, improvisation-informed flow that braids acoustic instruments and synth textures into an unusually vivid portrait of breakdown and tentative repair.

Folk-rooted art pop with jazz-leaning ensemble movement. - James Brandon Lewis: Abstraction Is Deliverance – surprisingly ballad-leaning quartet record that keeps the tenor intensity, but lets melody, patience, and space do the persuasive work.

Modern jazz in John Coltrane tradition, spiritual jazz, post-bop. - Amina Claudine Myers: Solace of the Mind – a distilled personal statement that threads gospel, blues, and jazz lineage into a direct, expressive document led by Myers’ keyboard language and voice.

Spiritual jazz, gospel-rooted jazz, blues. - Benedicte Maurseth: Mirra – Hardanger fiddle, wildlife sound, and subtle electronics create a specific landscape listening experience centered on the Hardangervidda plateau and wild reindeer.

Contemporary Norwegian folk, Nordic ambient folk, electro-acoustic chamber jazz. - Maiya Blaney: A Room with a Door that closes – challenging and slow-burning, both intimate and nervous record where small timbral details and restraint are the main drama.

Electronic Indie folk/rock, singer-songwriter from Brooklyn. - Barker: Stochastic Drift – A kickless techno/electronic album that uses harmonic surprise and “drift” as structure, making each track feel guided by curiosity rather than grid.

Ambient techno, experimental electronic, IDM with jazzy elements. - Goldie presents Rufige Kru: Alpha Omega – a drum&bass veteran’s update of classic jungle urgency that stresses long-form momentum and modern sound design over nostalgia

- billy woods: Golliwog – dense, horror-tinged rap album that turns dread and history into sharply lit scenes over a wide, unsettled palette of production.

Underground / alternative hip-hop - Saya Gray: Saya – shape-shifting set that splices folk guitar intimacy and studio mutation into songs that keep re-forming midstream.

Art pop, indie, folk, experimental singer-songwriter hybrid. - FKA twigs: Eusexua – club-minded pop record where precision dance production and elastic vocals make sensuality feel engineered and cinematic at once.

Alternative pop with electronic and dance orientations. - Erkki-Sven Tüür: Aeris – Tüür’s Symphony No. 10, scored for horn quartet and orchestra, unfolds as a single drama of shifting energies with seamless transitions.

Orchestral modernism, ECM New Series.

Contemporary chamber jazz, electro-acoustic piano, ambient minimalism. - Maria Iskariot: Wereldwaan – punchy Dutch-language punk album that pairs blunt hooks with a restless, DIY bite.

- Kronos Quartet and Mary Kouyoumdjian: Witness – A testimony-driven chamber work where spoken voice and string writing function like documentary memory, not decoration.

Contemporary chamber music, string quartet, documentary composition. - Signum Quartett: A Dark Flaring: Works from South Africa – a sharply curated set of contemporary South African string works, played with clarity that makes timbre and tension the narrative.

- John Glacier: Like a Ribbon – Rap treated as texture and atmosphere, where fragmented images and production detail carry as much meaning as plot.

Experimental UK rap, ambient-leaning electronic hip-hop. - Anika: Abyss – guitar-heavy, confrontational turn that amplifies Anika’s speak-sing into a raw rock record that stares back rather than soothing.

- Little Simz: Lotus – confessional UK hip-hop that threads jazz, punk, afrobeat, and funk into tightly written narratives about fallout and renewal.

- Annahstasia: Tether – Neo-folk debut anchored by an unmistakable low-register voice that makes quiet acoustic songs feel physically close and emotionally decisive.

- Loraine James: Whatever the Weather II – electronic miniatures indexed by temperature readings that feel like diaries of shifting states, porous between IDM, ambient, and pop fragments.

IDM, ambient electronic, experimental pop abstraction. - Rosalía: Lux – Structured in four movements and sung across many languages, Lux reframes orchestral pop as a modern oratorio that roars through genre, romance, and religion.

- Lonnie Holley: Tonky – Spoken-poetry narratives ride lush collaborative arrangements, turning autobiography into communal protest, grief, and tenderness.

Experimental folk-soul-jazz collage, spoken word, art-rock-adjacent production. - Christian Wallumrød: Percolation – Piano pieces that pivot from bent-note, church-tinged harmonies into playful experiments with synth sounds, beats, and treated autoharp.

Post-jazz, electro-acoustic, modern chamber ambient. - Jon Balke: Skrifum – Solo piano treated as an environment, with monophonic focus and processed space turning “writing” into audible texture.

- Jonny Greenwood: One Battle After Another – nervy, motif-driven film score whose string writing and tension architecture can stand as album listening, not just accompaniment.

- Meredith Monk: Cellular Songs – late-career summit that builds organism-like vocal pieces from simple motifs, expanding “cellular” logic into rich ensemble form.

Bonus Tracks:

Elton and Brandi: Who Believes in Angels? – Classic songcraft that thrives on contrast, pairing Elton’s melodic theatricality with Brandi Carlile’s direct, narrative drive.

Sokratis Sinopoulos and Yann Keerim: Topos – Lyra and piano trace a meeting point between Greek folk memory and chamber-jazz restraint. A beautiful, moving , intimate duo.

- Valerie June: Owls, Omens and Oracles – forward-thinking Americana soul-pop album that treats optimism as an active, hard-won stance, shaped by M. Ward’s warm, textured production.