„Small Axe“ auf arte

1) Lovers Rock *****

2) Red, White, and Blue *****

3) Mangrove ****1/2

4) Education ****

5) Alex Wheatle ****

Der Regisseur Steve McQueen und einige seiner Wahlverwandten haben fünf Filme inszeniert, die dem strukturellem Rassismus Englands der Jahre 1968-1982 nachspüren, mit lauter wahrhaftigen, oft auf wahren Begebenheiten beruhenden, Geschichten.Mich haben sie, in ihren Stimmungen, an alte englische Filme erinnert, die ich fast schon vergessen hatte. Filme, die Gangsterstories mit allen verfügbaren Grautönen erzählen (Roy Budd sorgte da gerne für die Soundtracks), oder solche, die das Leben der Arbeiterklasse vor Augen führen, ohne romantisierende Züge.

Da waren die Bücher von Alan Silitoe, und Kinofilme, die seinen sozialen Realismus aufgriffen. Etwa „Saturday Night and Sunday Morning“. Oder die „Einsamkeit des Langstreckenläufers“. Erinnerungen an Bücher und Filme vermischen sich.

Bei den fünf Filmen von „Small Axe“ spielt die Musik eine noch zentralere Rolle, der Funk, der Soul, der Reggae von damals. Die Lieder liefern Gegen-Erzählungen, andere Blickwinkel, soziale Härte, und Sehnsuchtsstoff. „Red, White, And Blue“ hatte mich dermassen gepackt, dass ich mir zwei alte Al Green-Alben kaufte. Hier nun erlebe ich die Filme zum ersten Mal synchronisiert. Kein Problem, ich liebe gute Sycnhros, und muss nicht alles superauthentisch haben.

Und die Reggae-befeuerte Erzählung von „Lovers Rock“ – wunderbar. Zugleich wurde erfahrbar, auf dieser Party, angesiedelt in Ladbroke Grove anno 82, wie Entgrenzung, Exstase, in der Musik wirken können, nicht ohne gewisse Gefahren.

Ein Rausch. Im Dezember 82 war ich auch in London, ich erlebte immerhin Jah Wobble & The Invaders of the Heart, im Marquee Club. Hampstead Heath. John Peel im Radio. The ghost of „my legendary lady“. Sometimes it‘s wonderful to have a broken heart (in retrospect).[alle 5 Filme auf arte und als DVD Boxset mit 2 DVDs]

„Medium Cool“ zum Zweiten

Es ist 2025. L.A. hat Besuch bekommen, gegen den Wunsch der Bürgermeisterin (s. Bild 1). 4000 Nationalgardisten und noch mal 700 Marines aus dem in der nahen Mojave-Wüste gelegenen Marine Corps Air Ground Combat Center in Twentynine Palms. Das sind mehr Soldaten, als die Vereinigten Staaten im Moment im Irak und in Syrien stehen haben – zusammengenommen. Dazu kommen dann auch die zwölf Black Hawks, die von einem der 34 Flughäfen des Bezirks Los Angeles operieren. (SZ am Wochenende)

It’s 1968, and the whole world is watching. With the U.S. in social upheaval, famed cinematographer Haskell Wexler decided to make a film about what the hell was going on. Medium Cool, his debut feature, plunges us into the moment. With its mix of fictional storytelling and documentary technique, this depiction of the working world and romantic life of a television cameraman (Robert Forster) is a visceral cinematic snapshot of the era, climaxing with an extended sequence shot right in the middle of the riots surrounding the Democratic National Convention in Chicago. An inventive commentary on the pleasures and dangers of wielding a camera, Medium Cool is as prescient a political film as Hollywood has ever produced. (Criterion)

„Es gibt so viel in diesem erstaunlichen Film zu verarbeiten, dass er sich perfekt für das Zeitalter des Heimkinos eignet, wenn wir ihn mehrmals hintereinander sehen und die vielfältigen Botschaften, die fachmännisch in seinen raffinierten und künstlerisch spannenden Oberflächenteppich eingewoben wurden, entschlüsseln und würdigen können, um dann zurückzugehen und das Gesehene völlig neu zu interpretieren. Jetzt ist es für mich einfacher denn je zu verstehen, warum Medium Cool mich als jungen und eifrigen Filmstudenten so beeindruckt hat. Der Film ist ein Paradebeispiel für das freigeistige und abenteuerliche gesellschaftspolitische Filmemachen der 60er Jahre, und in seiner Verschmelzung von Wahrheit und Fiktion – auf eine Art und Weise, die uns dazu veranlasst, die Art und Weise, wie wir späteres Filmmaterial betrachten, neu zu überdenken – ist er praktisch unvergleichlich. Er ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der meiner bescheidenen Meinung nach das Prädikat „Meisterwerk“ voll und ganz verdient hat.“ (Slarek)

„Medium Cool ist ein Film, über den man Bücher schreiben könnte, wobei jede Szene ein eigenes, gewichtiges Kapitel verdient. Als ich mir den Film nach mehreren Jahren wieder ansah, war ich besorgt, dass ich ihn in meiner Erinnerung mythologisiert haben könnte, dass seine Qualitäten durch den Einfluss, den er auf mein jüngeres Ich hatte, überhöht wurden. Aber ihn noch einmal zu sehen, war fast genauso aufregend und vielleicht sogar noch aufschlussreicher als beim ersten Mal. All diese Jahre später, nach Tausenden von weiteren Filmvorführungen, erstaunt es mich am meisten, wie frisch, originell und einzigartig der Film immer noch wirkt und wie weitreichend und zielgerichtet sein soziopolitischer Subtext ist. Als junger Kameralehrling war ich so sehr auf das Aussehen des Films konzentriert, dass ich den Einfallsreichtum und den ironischen Witz des Musikeinsatzes sowie die Kreativität und Kraft des Schnitts und des Soundtracks nicht zu schätzen wusste. Aufgrund der Natürlichkeit der Darbietungen ist es stellenweise schwer zu sagen, welche der Darsteller professionelle Schauspieler sind – an einer Stelle wird der Schauspieler Sid McCoy (als Taxifahrer Frank Baker) von einem echten Polizisten ausgefragt, und beide fühlen sich wie echte Schauspieler an, eine von vielen Sequenzen, in denen sich Schauspieler und Laien auf unsichtbare Weise vermischen, was dem Film eine weitere Ebene hinzufügt, in der die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwimmt, oder genauer gesagt, was wir als beides wahrnehmen.“ (Slarek)

Natürlich ändert sich im Laufe eines Lebens unsere ganz private Liste der „Lieblingsfilme“, ein Ausdruck, der übriges leicht verniedlichend wirken könnte und vielleicht besser durch „most mindblowing movies“ ersetzt werden sollte. Aber auch eine solche Aufzählung würde sich im Laufe der Zeit ändern. Ich habe „Medium Cool“ erst 2015 entdeckt, und anders als viele Filme aus alter Zeit, die keinen so grossen „impact“ mehr haben after all these years, hat dieser Film mich schlicht umgehauen – ergriffen, fasziniert, „reingezogen“. Beim ersten, zweiten, und nun beim dritten Sehen. Meine Masters Of Cinema-Ausgabe enthält den Film gleich zweimal, als DVD und als Blu Ray. Gerne verleihe ich die DVD – man könnte sie kreisen lassen, sie enthält auch, wie die Blu Ray, gelungene Extras. Dass er nun, anno 2025, zu meinen ganz persönlichen, sagen wir, „12 most mindblowing movies“ zählt, daran wird sich nie mehr was ändern! „,Medium Cool“ hat in meiner Welt den gleichen „magischen“ Stellenwert wie Julio Cortazars „Rayuela“ und „My Life In The Bush Of Ghosts“ von Brian Eno und David Byrne. (Michael E.)

1978 – „Party and Politics“

Why José James

is obsessed with the sound

of the music of 1978.Listen HERE!

NPR is under attack

from the neo-fascists

of the Trump government.Go to the source: NPR

The White House is

one step closer to

defunding public radio.„1978: Revenge of the Dragon ist eines der faszinierendsten Alben von José James und ein großartiger Ort, um ihn zum ersten Mal zu entdecken. Es ist nicht kategorisierbar: vier Originalsongs und vier Klassiker von 1978, wobei jeder Coversong von den Bee Gees, den Rolling Stones, Michael Jackson und Herbie Hancock jenseits aller Kategorien liegt. Die Soul- und Hip-Hop-Grooves sind tief, die gummiartigen Basslinien weigern sich, aufzuhören, und die impressionistischen Harmonien stammen direkt von einer modernen Jazz-Aufnahme. In jedem Stück spielt die Stimme des Leaders die Hauptrolle, verführerisch, suchend, quer durch die Jahrzehnte, mit Texten, die Helden von Marvin Gaye über Stevie Wonder bis hin zu Nas erwähnen.“ (Will Layman, Popmatters)

Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 2)

„More than any other American film of that time, Medium Cool learned from John-Luc Godard how to blur the line between fact and fiction and how to interrogate the film-making process in the course of making a movie, though Wexler, in his commentary, cites Peter Watkins’s Punishment Park as a potent influence.“ (P. French, The Guardian)

„Medium Cool“, dachte ich anfangs, vor Jahren, nie gehört, mal sehen, und dann: reines Staunen! Die grosse Leinwand bietet auch beim zweiten Sehen einen Film, bei dem es mir nicht leicht fällt, eine sachdienliche Distanz zu wahren.Medium Cool“ ist für mich einer der ganz grossen Filme jener Ära des sog. „New Hollywood“. Und überhaupt. Mich packt er ein ums andere Mal, und ich bedaure, ihn nicht schon damals, 1969, als Teenager gesehen, besser, erlebt zu haben.

So was von fesselnd, zum Nachdenken anregend sowieso, und vor allem eine einzigartige Aufzeichnung eines wichtigen Ortes und einer wichtigen Zeit!

Es ist 1968, ein Kongress der Demokraten. USA. Eine harte politische Zeit im Land. Für einige, die diesen Film nicht kennen, könnte er eine Art Offenbarung sein, wie die Jahre der Gegenkultur in Szene gesetzt wird.

Zunächst einmal ist es eine ziemlich gute, wenn auch etwas unzusammenhängende Geschichte: zwei „weltgewandte“ Nachrichtenreporter aus der Mittelschicht werden geschickt, um den Parteitag der Demokraten in Chicago zu filmen und werden unwissentlich in die politischen Demonstrationen, und die innerstädtischen Probleme, die sie ausgelöst haben, verwickelt, obendrein noch in das Leben einer alleinerziehenden Mutter und ihres kleinen Sohnes in dieser rauen, verwirrenden und stark unterprivilegierten Welt!

Die schauspielerischen Leistungen sind hervorragend und manchmal so wirkungsvoll, dass es schwerfällt, sich bewusst zu machen, dass es sich um keine Sozialdokumentation handelt. Darüber hinaus wird der Film, mit seinen atemberaubenden Bildsequenzen, von einem perfekt abgestimmten Soundtrack aus den späten 60er Jahren untermalt. Die Psychedelik ist ein Teil davon und enthüllt einen weiteren Subtext dieser Ära.

So weit so gut, aber das ist nur der Anfang. Hinzu kommen die umfangreichen Live-Aufnahmen von den Straßen Chicagos, während sich die Unruhen entwickeln, die von dem Kamerateam des Films gemacht wurden, als sie selbst in ein sehr „echtes“ politisches Drama verwickelt waren.

Was für eine bedrohliche Abfolge der Ereignisse, von einem lustigen „Tag im Park“ für die Hippies bis hin zu ernsthafter „Polizeistaats“-Gewalt! Dann sind da, ich komme schon beim Nacherzählen aussser Atem, die ebenso beunruhigenden Bilder dessen, was in der Kongresshalle vor sich ging, alles parallel – und dann noch die klugen und beunruhigenden Szenen der verzweifelten Suche der Mutter nach ihrem verlorenen Sohn, während Wexler sie inmitten der zunehmend anarchischen Menge von Demonstranten und Truppen filmt, die sich zu dieser Zeit tatsächlich auf den Straßen befanden, und schon hat man, wie kann ich es sagen, etwas ganz Besonderes. Ein wahrlich atemraubender, tief berührender und erschütternder Film!

Nachklapp 1: Der Idiotenpräsident befiehtl im Juni 2025 die Nationalgarde nach Los Angeles. Eine brutale, menschenverachtende Ausweisungspolitik wird durchgezogen. Ich sehe Nachrichten. Einzelne Szenen erinern mich an „Medium Cool“. Wieviel hässlicher kann es noch werden!?

Nachklapp 2: Update, 9.30 Uhr: Der australische Premierminister Anthony Albanese hat mit der US-Regierung über die bei den Protesten in Los Angeles von der Polizei verletzte Journalistin Lauren Tomasi gesprochen. Das berichtete die New York Times. Auf einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie ein Polizist auf die Journalisten zielt und Tomasi mit einem Gummigeschoss am Bein trifft. Albanese habe den Vorfall auf einer Pressekonferenz als „schrecklich“ bezeichnet. Er habe hinzugefügt: „Wir finden das nicht akzeptabel.“

Das kurze Ende eines langen Traums

„We’ll say, that was just another time,

One day, we will put it all behind,

We’ll say, that was just another day on Earth“

– Brian Eno, Just Another Day

1 – Radio und TagesrestHeute früh, in meiner letzten Traumphase, war ich wieder halbwegs in der Wirklichkeit angekommen. Mit dem Radiokollegen Karsten M. sass ich zusammen und erzählte unserem einstigen Chef Harald, wie oft ich schon meine letzte Sendung in Angriff genommen hätte, und das Loslassen geübt. Aber es standen natürlich noch eine und noch eine Sendung an, ich war in der Redaktion, und Martina B. öffnete den Computer, damit ich letzte Änderungen der Playlist vornehmen könnte.

Etwas früher in der Nacht ging es wilder zu, und daran ist auch Martina Weber und ihr Text zu Monte Hellmans Film „Two-Lane Blacktop“ schuld, obwohl ich ihn noch gar nicht gelesen habe. Aber ich plante eine Art „parallel watching“ und bestellte mir ein kleines Paket mit dem Film. Der Film war 1971 komplett an mir vorübergegangen, und bis vor zwei Tagen wusste ich nicht mal was von seiner Existenz. Gestern Abend huschte ich, vorm Einschlafen, über die ersten zwei Absätze eines längeren, beiliegenden Essays, und erfuhr, dass der Film, in der Blüte meiner jungen Hippiejahre (in dem Jahr, als ich Joni Mitchell und Miles Davis entdeckte) gar nicht in Deutschland in den Kinos lief. Hollywoods schräges Filmbusiness! Über den Inhalt las ich nichts.

2 – A Day In The Life

Und gestern sorgte noch etwas anderes dafür, dass ich einen besonderen Traum von alten Zeiten erleben sollte. Ein Blogtext von Richard Williams und seinem 16. Lebensjahr, er ist sieben Jahre älter als ich, und er beschreibt etwas, das aus einer Ära und einer Stadt stammt, in die mich meine allererste Zeitreise in einer Zeitmaschine wohl hinführen würde.

„Als ich neulich ausräumte, stieß ich auf einen kurzen Versuch, im Winter 1963/64 ein erzählendes Tagebuch zu führen. Ich war 16 Jahre alt und ein paar Monate davon entfernt, die Schule verlassen zu dürfen, um es höflich auszudrücken. Der größte Teil des Tagebuchs handelte von Mädchen, und zwar so sehr, dass es direkt in den Schredder wanderte. Aber eine Seite schien mir erhaltenswert. Sie beschreibt einen Schulausflug von Nottingham nach London, der von einem unserer Englischlehrer organisiert worden war, um Joan Littlewoods neues Musical „Oh, What a Lovely War!“ zu sehen, das gerade von seiner ersten Aufführung im Theatre Royal Stratford East ins Wyndham’s Theatre in der Charing Cross Road an der östlichen Grenze von Soho verlegt worden war. Wie im Tagebucheintrag beschrieben, kamen wir in Soho an und waren auf uns allein gestellt. Samuel Pepys ist es nicht, aber es ist ein kleiner Schnappschuss von etwas Besonderem. Wie Sie sehen werden, schwänzte ich am Tag vor der Reise die Probe des Schulorchesters, besuchte ein lokales Café, das mit vollem Namen „Don Juan“ hieß, nahm Kontrabassunterricht und kaufte eine Beatle-Jacke (braun, Rundhalsausschnitt, irgendwelche Zierknöpfe, bei C&A, glaube ich). An diesem Abend gingen ein Freund und ich in die Rainbow Rooms, wo gelegentlich Beatgruppen auftraten, um die Renegades, eine Band aus Birmingham, und die Rocking Vulcans, eine lokale Gruppe, zu sehen und mit einem Mädchenpaar namens Anne und Jean zu tanzen.

In Soho angekommen, schien es das Ziel zu sein, so viele Cafés wie möglich zu besuchen, insbesondere das 2i’s und das Heaven & Hell, die nebeneinander in der Old Compton Street lagen. Ich erinnere mich (habe es aber nicht aufgeschrieben), dass, als wir draußen standen, ein Pärchen mit minestens nacktem Oberkörper den Kopf aus einem Fenster im ersten Stock steckte, um mit jemandem auf der anderen Straßenseite zu plaudern; das muss das Leben sein, dachte ich. Wir besuchten auch Act 1 – Scene 1, direkt auf der anderen Straßenseite, und Le Macabre in der Meard Street, wo die Kunden auf Särgen saßen.

Und es gab Plattenläden, darunter das kurzlebige Ronnie Scott’s in der Moor Street und zwangsläufig Dobell’s. Im Harlequin in der Berwick Street (das zwei Jahre zuvor eröffnet worden war) kaufte ich eine Prince Buster 45 auf dem Blue Beat Label (das dem später als Ska bekannten Idiom seinen Namen gab) und „Orange Street“ b/w „JA Blues“ von den Blue Flames. Das war auf dem R&B-Label, von dem ich heute weiß, dass es nach seinen Gründern Rita und Benny King (früher Isen oder Issel) benannt wurde, die einen Plattenladen in Stamford Hill betrieben und nebenbei ein Label hatten, um die vielen Westinder zu versorgen, die sich in der Gegend niedergelassen hatten.

Nach der brillanten und sehr bewegenden Show im Wyndham’s, die von der Originalbesetzung, darunter Barbara Windsor und Victor Spinetti, aufgeführt wurde, schlenderten wir zum unteren Ende der Wardour Street, wo wir feststellen mussten, dass das Whisky A Go-Go und der Flamingo’s All Nighter außerhalb unserer Preisklasse lagen. Aber irgendwo namens Meg’s gab es den „besten Hamburger, den ich je gegessen habe“ – mit ziemlicher Sicherheit den ersten, der kein Wimpy war.

Der „Jeff“, der mich bei diesen kleinen Abenteuern begleitete, war Jeffrey Minson, ein weiteres Mitglied unseres Folk-Trios und schließlich der Autor von Genealogies of Moral: Nietzsche, Foucault, Donzelot and the Eccentricity of Ethics. Ich wünschte nur, ich könnte mich daran erinnern, welche beiden Mitglieder der Rolling Stones wir an diesem Nachmittag in Akt 1 – Szene 1 gesehen hatten; ihre zweite Single, „I Wanna Be Your Man“, war am Tag zuvor veröffentlicht worden.

3 – Ein Chevy und andere Tagesreste

So weit, so gut, Richard! Meine Tageserlebnisse hatten genug Stoff angesammelt, um meine Traumerlebnisse in eine gewisse Richtung zu lenken, das Zauberwort der Traumforscher ist hier „Trauminkubation“. Aber hier kommt nun (für mich) die leichte Ernüchterung vor der wilden Pointe meines „amerikanischen Traums“: als ich um 4.30 Uhr daraus erwachte, stand ich auf und machte ein paar Notizen, aber merkte schon da, wie viel mir aus einem epischen Traum entglitten war. Gerne würde ich die Traumerzählung in voller Länge ausbreiten, so detailfreudig wie Richards Tagebucherinnerung, aber ich bekam nur einen Zipfel davon zu fassen, das dezent-skurrile, melodramatische Ende.

Zum Rest des gestrigen Tages und Abends zählten übrigens noch folgende Dinge: die Nacherzählung besonders „musikalischer Weihnachten 1971“ im Rahmen des dritten Teils meiner „Gospel-Story“, die Frau auf einem Filmfoto von „Two Lane Blacktop“, die wohl die „heisse Braut“ in dem Film zu sein scheint, an der Seite von James Taylor. Und das Auto, das eine besondere Rolle in dem Kinofilm aus der „Easy Rider“-Phase des „New Hollywood“ stammte, ein umgebauter Chevrolet, Baujahr 1955, wie ich. Und ich fand gestern das nun 20 Jahre alte, Berliner Interview mit Brian Eno, wo es um das Album „Another Day On Earth“ ging. Insbesondere suchte ich darin nach seiner bewegenden „Gospelgeschichte“!

4 – Ende eines Traums

Ich war vielleicht Mitte 20 und mitten im bunten Treiben, in einer amerikanischen Stadt. Früh in den Siebzigern, keine Frage. Es gab viel zu tun, und ich wollte Hippiefreunden aus der Patsche helfen, mit knapp unter 1000 Dollar. Die Einzelsummen schrieb ich auf ein grosses Zeitungsblatt mit einem dicken Filzstift und zählte sie im Kopf zusammen. Meine Freundin sass neben mir – mein Gott, wie schön sie war! Bevor ich zum Hotel am anderen Ende der Stadt aufbrach, in einem alten Volkswagen (!), sagte ich ihr, sie solle in fünf Minuten nachkommen, ich würde die Sache mit dem Geld rasch regeln. Das tat ich auch. Ratzfatz war ich dort, und das Hotel sah aus, wie ich mir ein altes amerikansiches Hippie-Hotel vorstellte, aus einzelnen Fenstern ertönte Rockmusik, ich war in meinem Element. Zügig wickelte ich die Geldsache ab und kam zum ersten Mal zur Ruhe. Ich setzte mich ans Ende eines langen Flurs, es war recht dunkel, spärliches Sonnenlicht fiel durch ein schmales Fenster allein. Und dann kam meine Traumfreundin, vom andern Ende des Flurs. Sie ging langsam auf mich zu, und die Tränen schossen mir aus den Augen, es gab kein Halten. „Was ist los?“, fragte sie mich besorgt, als meine stillen Tränen in lautes Schluchzen übergegangen waren. Ich sagte ihr, nachdem ich etwas zu Atem gekommen war, mir sei bewusst geworden, wie sehr ich sie liebe , und sie schloss ihre Arme um mich und bedeckte mich mit Küssen.

NACHKLAPP: Zu „amerikanisch“?! Nein, einfach der Traumtext. Um von meinen zu deinen endlos gezählten Tagen überzugehen, zum Tanz von Liebe, Glück, und Flüchtigkeit, klicke am besten auf den Songtitel „Just Another Day“ in der vierten Zeile, nach dem Lyrikzitat, und hör dir das Lied an. Nur eine Idee! Richard Williams Tagebucherinenrung findet sich auf seinem Musikblog „The Blue Moment“. Ich hatte heute Nacht meinen „blue moment“! „Aftermath“ war meine erste und einzige Stones-Platte (HIER das ganze Album zu Anhören!), die ich mir als Teenager besorgte. Und „Late For The Sky“ fiel mir zu dieser Geschichte als ideales Cover ein (und ziemlich guter Soundtrack) – sowieso mein Lieblingsalbum des Amerikaners! Nachklapp 2 enthält ein paar Zeilen aus „What We Are“ von Beatie Wolfe und Brian Eno, for all the good reasons!

Nachklapp 2:

Here

In the stars

Can you trace

What we areWhere

Is the line

That divides

You and INights

Fading fast

Made to live

Made to lastAnnie and The Caldwells (Teil 3)

„Eighty years ago, in April 1945, Sister Rosetta Tharpe was Number 2 on the Billboard “race records” chart with Strange Things Happening Every Day – fair comment for the month in which Franklin D Roosevelt, Mussolini and Hitler all died. There were also several noteworthy musical events: Richard Strauss completed Metamorphosen; Rodgers and Hammerstein’s Carousel opened; the audience at a hometown performance by the Berlin Philharmonic were offered cyanide as they left the auditorium; and Tharpe’s hit was the first gospel record to reach that Billboard countdown.“ (David Hutcheon, Mojo, 4/2025)

Jetzt wird‘s persönlich, und weihnachtlich, einen Tag vor Pfingsten. Eine meiner „Repertoire-Stories“, aber „mit Butter bei den Fischen“. Die schönsten Weihnachtsgeschenke bekam ich 1970 oder 71, als ich 14 oder 15 war. Ich hatte mir vier Schallplatten gewünscht, und bekam sie in meiner materiell erfüllten Kindheit (die auf anderen Ebenen pure Alpträume bereithielt): Miles Davis Live At Fillmore, Joni Mitchells Blue, Live At Fillmore East von den Allman Brothers, und, nicht lachen, Live At Filmore von Aretha Franklin.

Heimlich schlich ich mich vor den Festtagen in das Schlafzimmer meiner Eltern, und entführte „Blue“ in mein Kinderzimmer: verboten jung und grün hinter den Ohren, wie ich war, ist es erstaunlich, wie sehr manche Kids wie ich (die wohl schon im Mutterleib der schönsten „Musik des Gurgelns und Rauschens“ lauschten), so früh Schätze fürs Leben entdeckten.

Natürlich hatte ich nicht ansatzweise den Erfahrungsschatz von Joni Mitchell, und es war wohl Intuition, viel Vorahnung im Spiel, aber auch das Erleben purer Magie, als ich „Blue“ auflegte und am liebsten in die Lautsprecher gekrochen wäre vor Glück! Ähnlich erging es mir mit den Allmans, und mit dem „elektrischen Miles“. Aber, bei allem Respekt, die grosse Aretha Franklin und ihr Soul lieseen mich eher kalt zurück, genauso wie der Moment, als Ray Charles auf die Bühne sprang. Soul und Gospel liessen mich meistens unberührt. Oder lösten Widerstände aus. Was war da los? Aufklärung im folgenden und finalen vierten Teil, zuvor aber die Fortsetzung von Alexs Besprechung:

„Der Gesang ist rau, aber perfekt abgestimmt; es gibt eine Art telepathisches Zusammenspiel zwischen Annie Caldwells Gesang und den Harmonien ihrer Töchter während der improvisierten Abschnitte des langen Titeltracks und Don’t You Hear Me Calling. Das gilt auch für die Band, die es irgendwie schafft, sowohl extrem tight als auch spontan zu klingen: Wenn die Band, wie Deborah Caldwell behauptet hat, „nicht übt“, dann sind ihre Auftritte hier eine Werbung für den Verfeinerungseffekt, den das Spielen in der Kirche jeden zweiten Sonntag hat.

Es sind großartige, kraftvolle, bewegende Songs, die durch die Tatsache, dass sie live, ohne Publikum, in einer Kirche in der Heimatstadt der Band, West Point, Mississippi, aufgenommen wurden, noch stärker wirken. Die schlichte Produktion gibt Can’t Lose My (Soul) das Gefühl, als würde es direkt vor Ihren Augen passieren, und verleiht den Songs Lebendigkeit und Dringlichkeit, besonders in den extemporalen Momenten. Erfreulicherweise wird die Art von Fake-Antiquitäten vermieden, die oft auf Soulmusik des 21. Jahrhunderts angewandt werden, die in der Vergangenheit verwurzelt ist, als ob sie versuchen würden, den Hörer davon zu überzeugen, dass er ein lange verschollenes Album hört.“

(Finale folgt bald)

Ein Wort zu Alex Petridis: ich lese gerne seine Besprechungen im Guardian, sofern mich die besprochenen acts interessieren. Ich stimme des öfteren nicht mit seinen Bewertungen überein, was ja wohl normal ist (richtig Ärger bekommt er wenn er LUMINAL nur drei Sterne gäbe – ein Witz😉!) aber ich mag seine Schreibe, seinen Witz, und seine profunden Kenntnisse. Meine Lieblingsmusikjournalisten (neben Richard W.), was Interviews und grosse Musikfeatures angeht, sind Laura Barton und Sam Phillips, die vorzugsweise in Mojo und Uncut veröffentlichen. Sie bringen Musiker dazu, sich zu öffnen, und sind selbst gute Storyteller!

Annie and The Caldwells (Teil 2)

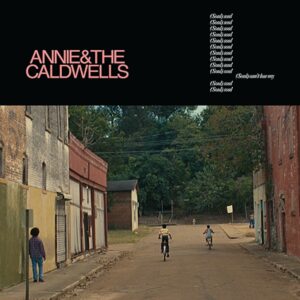

Erinnere dich: auf der 2019er Compilation des englischen Gospelnerds war ein Song aus alter Zeit, „Gospel Music About Us“. Und so geht‘s weiter im Text von Alex: „Die Autorin des Liedes, Annie Caldwell, erinnerte sich daran, dass sie „einen Anruf von einem Mann, ich glaube, er hieß David“ erhielt. Es handelte sich um den ehemaligen Talking-Heads-Frontmann David Byrne, dessen Label Luaka Bop die Compilation und anschließend das einzige Album der Staples Jr Singers veröffentlichte. Caldwells Überraschung darüber, dass sie wegen ihrer Platten aus ihrer Jugendzeit kontaktiert wurde, hielt sie nicht davon ab, vorzuschlagen, dass Byrnes Label auch an der Band interessiert sein könnte, die sie in den letzten 40 Jahren geleitet hatte und die aus ihrem Ehemann, ihren Kindern und ihrer Patentochter bestand. Sie waren es, und man kann erkennen, warum. Dennoch ist eine Band, die nach 40 Jahren ihr Debütalbum veröffentlicht und auf angesagten europäischen Festivals spielt, zweifelsohne etwas Besonderes. Das Klima mag einladend sein, aber das wäre nicht passiert, wenn Annie and the Caldwells nicht außergewöhnlich gut wären in dem, was sie tun, und Can’t Lose My (Soul) unterstreicht, wie gut das ist.“ Soweit, so gut.

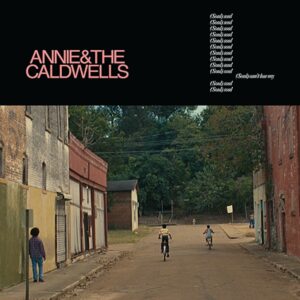

Die Frage bleibt, was hat mich so für eine Musik eingenommen, die prinzipiell nie mein Genre war? Ein ganz kleiner Teil der Antwort ist das Cover, das mich unmittelbar fasziniert hat. Ein weiterer Teil der Antwort ist, dass ich trotz meiner Reserviertheiten gegenüber Gospel immer die Hoffnung hatte, ab und zu ein besonderes Album aus dieser afroamerikansichen Kultir zu finden, ähnlich wie es mir beim Blues ergangen ist: nie einen Narren gefressen an diesem grossartigen Genre, aber ein paar Lieblingsplatten, die ich immer hören kann, und die mich immer begeistern wie John Lee Hookers einzige Platte für das Jazzlabel Impulse und Muddy Waters „Folk Singer“. Bei beiden Platten gibt es ein Quantum Radikalität, oder einen besonderen Sound / Horizont. Hier auch, bei Annie And The Caldwells.

(Fortsetzung folgt)

Annie and The Caldwells (Teil 1)

„Die Geschichte des Debütalbums von Annie and the Caldwells ist langwierig und verworren. Die Platte hätte es wahrscheinlich gar nicht gegeben, wenn Sammler nicht auf „Waiting for the Trumpet to Sound“ gestoßen wären, eine Single der Gospelgruppe „The Staples Jr Singers“ aus dem Jahr 1974, die auf einem so obskuren Label in Mississippi veröffentlicht wurde, dass nur ein einziges Exemplar jemals auf Discogs verkauft wurde. Greg Belson, ein in Großbritannien geborener und in Los Angeles ansässiger Soul-DJ, wurde darauf aufmerksam. Er hat sich eine Nische geschaffen, in der er tanzflächenfreundliche Gospelmusik spielt (wenn Sie das Lob des Herrn in der schweißtreibenden, hedonistischen Umgebung des Schwulenclubs NYC Downlow in Glastonbury hören wollen, sind Sie bei ihm genau richtig). Die B-Seite des Songs ist auf der 2019 erscheinenden Kompilation „The Time for Peace is Now“ enthalten: „Gospel Music About Us.“ Soweit Alex Petridis vor einiger Zeit im Guardian. Dass dieses Album bei mir stets von der ersten bis zur letzten Rille läuft, ist interessant, denn bei allem Respekt ist Gospel einfach nie meine Musik gewesen. Was also ist passiert?

(Fortsetzung folgt)

My favourite 20 albums 2025 etc. (so far, and unranked, Halbjahresliste)

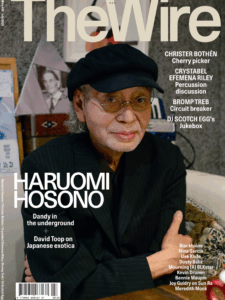

Eine Halbjahresliste persönlicher Favoriten, und eine Antwort auf die alte Jon Hassell-Frage „What is it what you really love“. Keine Rangliste, kein Nachschauen, kein Schielen auf die Konsensplatten, und angereichert mit ein paar brandneuen Überraschungen, die mir unlängst aus der nahen Zukunft ins Haus kamen. Dem Meer der Neuerscheinungen steht eine Unzahl an „reissues“ gegenüber: zu meinen grösste Entdeckungen darunter gehören zwei mir bislang völlig verborgen gebliebene Alben von Haruomi Hosono (s. Foto, Wire, July 2025 – wird wohl Zeit, ihn mal zu bringen, in den Juli-Horizonten), und, von Rhino in Kürze neu aufgelgegt in Vinyl, mein Lieblingsalbum der Talking Heads (wenn es denn eines geben muss), „More Songs About Buildings And Food“! Das Teil liebe ich ungefähr so wie das „weisse Album“ der Beatles! Und Bennie Maupin wäre meine Number 2, unter den reissues!

Beatie Wolfe & Brian Eno: Luminal

Anouar Brahem: After The Last Skies

Jon Balke: Skrifum

Brian Eno & Beatie Wolfe: Lateral

Alabaster DePlume: A Blade Because A Blade Is Whole

Eiko Isobashi: Antigone

James Brandon-Lewis Quartet: Abstraction Is Deliverance

Modern Nature: The Heat Warps

Lucrecia Dalt: A Danger To Ourselves

Rich Dawson: End Of The Middle

Annie & The Caldwells: Can‘t Lose My (Soul)*

Arve Henriksen / Trygve Seim et al: Arcanum

Amelia Barratt and Bryan Ferry: Loose Talk

Cate Francesca Brooks: Lofoten

Modern Nature: The Heat Warps

Amina Claudine Myers: Solace of the Mind

Stereolab: Instant Holograms On Metal Film

Keith Jarrett: New Vienna

Ambrose Akinmusire: Honey From A Winter Stone

Robert Forster: Strawberries* „…great, powerful, moving songs, made all the more potent by the fact that they’re recorded live, without an audience, in a church in the band’s hometown of West Point, Mississippi. The plain production makes Can’t Lose My (Soul) feel as if it’s happening before your eyes, adding a vividness and urgency, particularly in extempore moments. Mercifully, it steers clear of the kind of faux-antiquing that’s often applied to 21st-century soul music rooted in the past, as if trying to convince you that you’re listening to a long-lost album.“

Lieblingsbuch – Liz Moore: Der Gott des Waldes

Lieblingsfilm – Like A Complete Unknown

Lieblingsdoku – Coastal

Lieblingsserie – Familes Like Ours

Lieblingssong – Play On

Lieblingssurround – Flaming Lips: Yoshimi Battles The Pink Robots