Through This Fire Across From Peter Balkan (full cassette playback)

John Darnielle’s penchant for a concept album has already produced the likes of Beat the Champ (about wrestling), Bleed Out (action movies) and Goths (alternative music in his teens). Now, the 23rd Mountain Goats album tackles – but of course – the story of a small crew shipwrecked on a desert island in which the surviving members, including titular captain Peter Balkan, are plagued by “diminishing resources and apocalyptic visions”.

„At this moment in time it is my No. 12 of my favourite albums in 2025.. And it‘s a grower.“ (m.e.)Nachdem ihm der Titel im Traum eingefallen war, hat Darnielle sich ganz schön ins Zeug gelegt, um all das zum Leben zu erwecken. Die Instrumentierung umfasst Klavier, Holzblasinstrumente, Streicher, Blechblasinstrumente und Harfe, und die Band bedient sich einer Palette von Genres, darunter Elektronik, symphonische Balladen, Prog und Powerpop. Das Ergebnis ähnelt ein wenig dem Soundtrack zu einem imaginären Musical, da die Songs einen narrativen Bogen spannen – ein Eindruck, der durch die Mitwirkung von Lin-Manuel Miranda als Backgroundsänger noch verstärkt wird.

Die Crew sticht fröhlich in See in dem schönen „Fishing Boat“ („frei wie die Brandung“) und stößt in „Cold at Night“ („am dritten Tag sagtest du, du fühlst dich krank“) auf Probleme. Darnielle ruft trotzig „Niemand hier wird allein sterben“ in dem hämmernden „Dawn of Revelation“ und schreibt in „Broken to Begin With“ gewissermaßen ihr Epitaph.

Dennoch ist dies kein düsteres Album. Es ist aufwendig produziert, voller Galgenhumor und – wie so viele von Darnielles besten Werken – offenbart es unter der Oberfläche tiefere Bedeutungsebenen über Menschlichkeit, Zusammengehörigkeit und die kostbaren Freuden des Lebens.

Dave Simpson, The Guardian

breaking news

Es kann sich nur um Stunden, Tage, Wochen handeln, dann wird, mit der uneingeschränkten Empfehlung von Olaf und mir, Bernhard Scherber den Kreis der Flussarbeiter erweitern. Da nun Herr Westfeld mit an Bord war, und bei Konzerten der Necks (Foto) sowieso viele mit unseren „Wellenlängen“ rumlaufen, war das ratzfatz eine ganz klare Sache: vier Augen sehen mehr als zwei, und allein schon ein Mitschnitt unseres small talks im Musikbunker hätte den Stoff geliefert für ein Dutzend Kurzgeschichten. Und Sympathie ist mehr als ein „weicher Faktor“!“Aftermath“ & „Rubber Soul“ – ein Hoch auf Norman Maslov

Norman M. ist nahezu der einige „Talking Head“, dessen Videos ich mir sehr gerne und regelmässig ansehe. Ich prüfe kurz, ob mich das Thema interssiert, and then I let it flow. Letzte Woche entdeckte ich durch ihn eine alte Scheibe von Tim Buckley, „Greetings From L.A.“ aus dem Jahre 1972. Olaf und ich hörten neulich in meiner Höhle eine Schallplattenseite von Tims „Happy Sad“ und wir waren unisono verzaubert. Norman hat eine ruhige sehr angenehme Art zu erzählen, verbindet klug Musikhistorie und Privates, ohne jede Art von Aufgesetztsein.

Ich bin gespannt, was er zu den beiden Alben der Beatles und Stones erzählt, und poste sein Video, ohne es zuvor angesehen zu haben, I trust this guy! Je älter man wird, desto mehr bleibt man bei den Platte, oder kehrt zu ihnen zurück, die nicht aufhören, uns an andere Orte zu transportieren. Als Teenager war „Aftemath“ eine meiner ersten Platte. Der Musikkriiker in mir war schon damals schon hellwach:) – ich liebte etliche Songs, einige fand ich leider etwas mau. Mit 10, 111 oder so, Rubber Soul ist grossartig, „bis auf wenige Songs“ – hören wir, was Mazzy dazu erzählt! Ich hoffe er sieht das anders, dann sind wir im Gespräch:)… (m.e.)

“Around You Is A Forest“

Thomas Morgan’ debut album, Around You Is a Forest (Loveland Music), reveals a dimension of Morgan’s artistry long hidden from public view: his lifelong engagement with computers, programming, and hacker culture. The record is built around WOODS, a virtual string instrument Morgan designed in SuperCollider, an open-source software environment for real-time audio synthesis and algorithmic composition. WOODS evokes the sound of plucked and struck string instruments — West African lute-harps, Asian zithers, the Hungarian cimbalom, marimbas — while operating according to generative code that Morgan shaped into a living, evolving instrument.Jeder Titel ist ein Duett zwischen WOODS und Dan Weiss (Tabla), Craig Taborn (Keyboards, Feldaufnahmen), Gerald Cleaver (Schlagzeug), Henry Threadgill (Flöten), Ambrose Akinmusire (Trompete), Bill Frisell (Gitarren), Immanuel Wilkins (Altsaxophon) und Gary Snyder (Gesang). Morgans erste Erfahrungen mit dem Programmieren machte er bereits in seiner Kindheit in Hayward, Kalifornien. Sein Vater, ein Professor für Informatik, machte ihn mit Spielen wie „Where in the World Is Carmen Sandiego?“ und „Myst“ bekannt – und brachte ihm dann bei, wie man hinter die Kulissen schaut. „Als ich ihn fragte, zeigte er mir, wie man eine SimCity-Datei in Hexadezimalcode bearbeitet, um die Stadtkasse aufzubessern“, erinnert sich Morgan. „Zu verstehen, wie die Dinge tatsächlich funktionierten, eröffnete mir eine ganz neue Welt.“

„Reisenahrung“

Spätestens, als ich damals „Safe Journey“ (1984) kaufte, war meine Verbindung zur Musik von Steve Tibbetts besiegelt. Als ich heute in aller Frühe zu jenem Flughafen fuhr, der Brian Eno auf die Idee seiner auf andere Art unerschöpflichen „Music For Airports“ (1978) brachte, hörte ich nach längerer Zeit mal wieder „Safe Journey“ , und die Musik klang so frisch und unverbraucht wie einst. (m.e.)

„Alte Hasen“ stellen grosse Jazzalben der 2020er Jahre vor – „Hanamichi – The Final Studio Recording Vol. 2“ (2025)

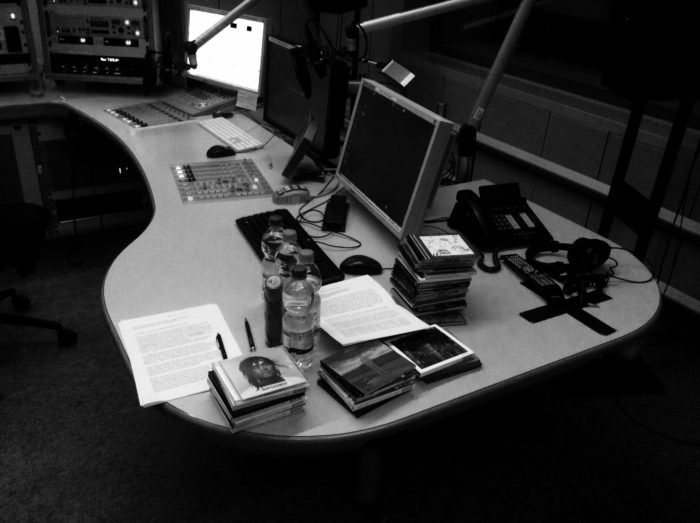

In unserer neuen, auf 12 Folgen angelegten Reihe, besprechen Musikkritiker, die viele von uns schon lange kennen, aussergewöhnlliche Jazzalben aus dem ersten Viertel dieses Jahrhunderts.. Es geht dabei nicht um Kanonsierung und eine Best-of-Liste, sondern um besondere Werke, die aus dem endlosen Üblichen, das man auch Mainstream nennen kann, weit herausragen. Nach Nitai Hershkovitz nun also Masabumi Kikuchi, in den Worten eines wahrlich „alten Hasen“. Long may you run! Und, um alle Unklarheiten auszuräumen: ein „alter Hase“ ist man ab dem 40. Lebensjahr! Bei den flowflows sind sowieso nur alte Hasen und Häsinnen. masabumi war ein regelmässiger Gast in meinen Klanghorizonten – hier ein Foto aus einer Radionacht, in der ich in der ersten „Runde“ sein Werk „Black Orpheus“ vorstellte. (m.e.)

In seinem Begleittext zu Masabumi Kikuchis Album „Black Orpheus“, einer Aufnahme des letzten Solokonzerts des japanischen Pianisten, erwähnte Ethan Iverson ein Blatt Papier, das auf dem Klavier lag und die Anweisung enthielt: „Spiele langsamer. Ich klinge besser, wenn ich langsamer spiele.“ Kikuchi nahm sich seinen eigenen Rat zu Herzen. In den Soloauftritten, die in den 20 Jahren vor seinem Tod im Jahr 2015 im Alter von 75 Jahren aufgenommen wurden, verlangsamte sich sein Spiel so sehr, dass der Metabolismus der Musik eine neue Ebene der Existenz zu erreichen schien.

Der endgültige Beweis dafür wurde 2013 in einer Session auf einem alten Steinway D im New Yorker Klavierhaus erbracht, deren erste Früchte vor vier Jahren vom Label Red Hook unter dem Titel Hanamichi veröffentlicht wurden. Nun gibt es eine zweite Ausgabe aus derselben Quelle: Hanamichi, The Final Studio Recording Vol II. Wie sein Vorgänger mischt es unbetitelte improvisierte Stücke mit den Standardmelodien, die er gerne erkundete, in diesem Fall „Manha de Carnaval”, „Alone Together”, „I Loves You, Porgy” und „My Ship”.

Ich habe bereits hier über Black Opheus und hier über den ersten Teil von Hanamichi geschrieben, daher werde ich mich nicht wiederholen. Ich möchte nur sagen, dass diese Version von „Manha de Carnaval“ die ausgereifteste der drei ist, die ich von ihm auf Platte habe (die ersten beiden stammen aus den Jahren 1994 und 2012), und seine Interpretation von „Alone Together“ beleuchtet so wunderschön die emotionalen Konturen der Broadway-Ballade von Arthur Schwartz und Howard Dietz aus dem Jahr 1932, dass sie zu einer definitiven instrumentalen Erkundung wird, die Jo Staffords Gesangsinterpretation von 1945 in nichts nachsteht.

Richard Williams

HIER ein kurzer Moment aus dem Studio, eingefangen von Ingo J. Biermann

* Masabumi Kikuchi’s Hanamichi: The Final Studio Recording, Vol II is out now on Red Hook Records: https://www.redhookrecords.com/ The photograph of Kikuchi is by Abby Kikuchi and is borrowed from the booklet accompanying Black Orpheus (ECM).

„Alte Hasen“ stellen grosse Jazzalben der 2020er Jahre vor (1) – „Call On The Old Wise“ (2023)

Wieder mal gab das Label ECM vor ziemlich genau zwei Jahren einem Pianisten Raum, dessen Solospiel sich vom Gros seiner Kolleginnen und Kollegen abhebt. Anders als die meisten improvisierenden Pianisten orientiert sich der 35-jährige Israeli Nitai Hershkovits auf „Call On The Old Wise“ nur zu einem geringen Anteil an der amerikanischen, auf Blues, Swing und Musicals basierenden Traditionslinie. Wesentlich stärker lässt er sich von den europäischen Romantikern und jüngeren Komponisten der „klassisch“ genannten Musiksparte sowie von Film- und Evergreenkomponisten inspirieren. Oder, in seinen eigenen Worten:

„Es ist, als spiele ich mit mehreren Musikperioden gleichzeitig, aber in einer Art Augmented-Reality-Umgebung … Für mich ist das Album wie eine Reise, bei der man von einem Augenblick auf den anderen mehrere unterschiedliche Erfahrungen macht.“

Mit dem Titel „Call On The Old Wise“ meint er nicht die große Riege der Komponisten, sondern seine einstige Klavierlehrerin Suzan Cohen, der er einen Dialog aus Wellenbewegungen und Melodiespritzern widmet. Ein elegisches „Enough To Say I Will“ und die sanften „Mode Antigone“ und „Of Trust and Remorse“ folgen.Wer jetzt noch glaubt, Hershkovits Temperament würde irgendwann noch explodieren, täuscht sich: Er bleibt bei langsamen Tempi, lässt sich zwischendurch auch – wie in „Majestic Steps Glow Far“ – auf Kinderlied-einfache Melodien ein und bleibt beim Zarten, Weichen. Selbst der Blues „River Wash Me“ wirkt durch das feingliedrige Spiel mit der Dynamik hell und schwebend.

Neben 16 Eigenkompositionen umfasst die Einspielung auch zwei fremde Werke: Das verträumte „Dream Your Dreams“ von Molly Drake und ein die Blütenblätter einzeln auffächerndes „Single Petal Of A Rose“, das auch Duke Ellington als zurückhaltende, differenzierte Ballade aufgeführt hat. Mit dem auf einer hüpfenden Figur beruhenden „Of Mentorship“ und das erneut Wellenbewegungen mit einer rhythmisch akzentuierten Melodie verknüpfende „For Suzan“ erweist er seiner Klavierlehrerin noch zweimal die Referenz. Sie hat es verdient.

Werner Stiefele

(Wer Nitai Hershkovits live erleben möchte, kann dies im Musikbunker Aachen am 23. November – wer sich auf die Reise machen möchte, melde sich bei mir.)

Monthly Revelations (November)

In 1989 I wrote the liner notes for Steve Tibbetts‘s „Big Map Idea“. Now it‘s time for my first album cover:)… ECM was never afraid of „sundowners“. Some of their sunlit covers from the 1970‘s spoke volumes. So what do we have here: a decent quantum of postcard kitsch? Not at all. (m.e.)

album: Steve Tibbetts: Close // film: I know where I‘m going (1945) // prose: „Popol Vuh“ // radio: Die letzte lange Nacht der Klanghorizonte (2021) // talk: Ein Interview mit Annette Peacock (2000) // binge: Krimi, made in Germany // archive: Steve Tibbetts: Northern Song

After the production of „Northern Song“ in 1981, „guitarerro“ Steve Tibbetts was not the happiest man on the island of Sylt (photo), where he spent about a week near wintertime. After working with Manfred Eicher and his regular mate Marc Anderson on his ECM debut, Steve was not happy at all. What has happened? We „old“ Steve Tibbetts listeners love „Northern Song“, but what was going on in rainy Oslo, once upon a time in the early 1980s? The whole story was told by Rob Caldwell – Deep L and I translated it for our „archive section“. Its orginal title: „Northern Song And The Sounds Of Silence“.And in regards to „Close“: just go HERE! Beware of „the sound of Steve‘s amp exploding after 4:06 in the third section of „Somewhere“ amid his loping modal melodies.“ Steve Tibbetts‘ webste is on our blogroll.

Die Zauberertruppe, die sich als Klaviertrio ausgibt, kommt heute in den Musikbunker nach Aachen!

Und Olaf und ich sitzen in der ersten, zweiten oder dritten Reihe.

Wenn Olaf pünktlich anrauscht.

Tatsächlich ist das Konzert bestuhlt.

Magiern soll man sowieso im Sitzen lauschen.

Weeks and weeks ago, i listened to one of the four tracks of their new triple cd in Paris, on a warm sunny afternoon. And of course i chose WARM RUNNING SUNLIGHT knowing I would definitely be the first human to listen to it in my favourite Paris Park, Le jardin du Luxembourg. What a joyful experience lying on the green grass with closed eyes (mostly), and a peaceful atmosphere all around.

Kurzer Nachtrag, einen Tag später: pure Magie in zwei stets fesselnden „Tranceinduktionen“, Ein Rausch der Obertöne. Grossartiger Sound Im Musikbunker. Obwohl Olaf und ich ganz vorne sassen, in der dritten Reihe bühnennah, waren meine Augen, wie es sich bei Klangreisen dieser Art gehört, meist geschlossen. Das erste lange Stück schien mit eine Version eines fantastisch ausufernden Tracks ihren neuen Triple-Cd DISQUIET zu sein.

In meinen letzten Klanghorizonten im DLF (mit den Necks, leicht nachzuhören ein paar Zeilen höher, mit einem Klick auf „Gute Reise“) bezeichnete ich Aachen als „Diaspora, was experimentelle Musik betrifft“. Der Musikbunker ist da tatsächlich nahezu der einzige Hoffnungsträger und bescherte uns Grenzlandbewohnern bereits, über die Jahre verteilt, Lambchop, Howe Gelb u.a.

Der dunkel ausgeleuchtete Raum war rappelvoll, mit vielen „Zugereisten“. Ein paar musikalische „Wahlverwandte“ vor und zwischen den beide Sets kennengelernt, Uwe & Anne aus Düsseldorf (Themen unseres small talks: das tolle Stück, das Underworld einst mit den Necks veranstaltete, Hauschka alias Volker Bertelmann, der so angenehm geerdet geblieben ist über die Jahre etc.) oder Bernhard aus Limburg. Letzterer ist ein Storyteller par excellence (was nicht zuletzt Musikerlebnisse betrifft). Anne kommt wie Steve Tibbetts aus dem Amerikanischen Mittelwesten. Es war überhaupt – Olaf wird mir beipflichten – ein spannendes Publikum. Die drei Zauberer schauten zwar konstant „von ernst bis versonnen“ , waren aber offensichtlich sehr inspiriert vom ganzen Ambiente.

By the way, der nächste Zauberer kommt in den Musikbunker am 23. November: Nitai Hershkovits. Solo-Piano. Seine LP / CD „Call On The Old Wise“ ist einfach nur grossartig. Und produced by Manfred Eicher. Look and listen HERE!

Michael Toland‘s words on „Close“

Though he’s open enough in interviews and press releases, there’s always been an air of mystery around guitarist and composer Steve Tibbetts. That’s because his music comes from a different place from anyone else’s. Familiar elements often pop up in his songs and performances – jazz, rock, psychedelia, experimental, and, most importantly, folk music from around the world. But his records never sound familiar in and of themselves, at least not to anyone not already immersed in his sonic vision. A Tibbetts record always seems to have simply appeared from Somewhere Else.

Close, his first album in seven years (which is about right for him), stays that course. Tibbetts’ thirteenth studio album (his fourteenth if you count 2022’s artist-curated anthology Hellbound Train), features something that some fans had despaired of hearing again on one of his records: electric guitar. But Close isn’t a return to the soundwaves enveloping past classics like Yr and The Fall of Us All. Tibbetts uses his amplified axes as textural elements, painting backgrounds full of grey clouds and twilight illumination over which he explores thoughtfully meandering melodies. Drummer JT Bates and longtime percussion partner Marc Anderson provide tribal rumblings that keep a sense of momentum, if not strict time, and keep the foundation pitching like an undulating ocean. Multi-chapter epics like “Remember” and “We Begin” present duets of ragged beauty and empathic dissonance, each song a deceptively tranquil dance between introspective and extroversion.

While most of Close exists in a meditative space, it’s not new age wallpaper – there’s always plenty going on under the surface of a Tibbetts piece to keep your ears on edge. And don’t count out a return to the raging firestorms of songs like “Dzogchen Punks” or “Ur” – “Somewhere Part 3” and “Everywhere, Part 4” feature menacing electric riffs in the background that threaten to overwhelm the acoustic melodies, which suggests some aggression itching to burst loose. In the meantime, Close takes us on the kind of enigmatic but enticing journey we’ve come to expect from Tibbetts: strange and beautiful.

(„Close“ ist heute erschienen, eine Woche später als angekündigt. Obwohl ich meine „Beprechung“ des Albums eher als Gedankensammlung sehe, ergänzen sich die drei Texte zu Steve Tibbetts‘ neuem Werk von Tyran Grillo, Michael Toland und mir sehr gut; s. Monthly Revelations – November)