Morvern Callar: Die Musik treibt sie immer weiter

Im Jahr 1995 erschien der erste Roman des schottischen Autors Alan Warner im Londoner Verlag Jonathan Cape. Der Name der Hauptperson ist auch der Titel: „Morvern Callar“. Die deutsche Übersetzung folgte drei Jahre später unter einem vagen und mutlosen Titel, in den man aber doch das ein oder andere hineininterpretieren kann, wenn man das Buch gelesen hat: „Hin und Weg“. Die Ausgangssituation: Eine junge Frau liegt an Weihnachten auf dem Wohnzimmerboden, die billige Beleuchtung eines Weihnachtsbaumes blinkt unablässig, neben ihr liegt ihr Freund, der sich mit einem Küchenmesser und einem Hackebeil umgebracht hat. Seinen Computer hat er nicht heruntergefahren. Auf dem Bildschirm steht „Read me“. Der Abschiedsbrief wirkt geradezu gut gelaunt oder auch zynisch und nicht wirklich überzeugend. Eine entscheidende Rolle im Buch spielt das druckreife Romanmanuskript, das sich ebenfalls auf dem Computer findet und von dem sich der Freund (der im Buch namenlos bleibt) wünscht, dass es veröffentlicht wird, wofür er eine Liste an Verlagen zusammengestellt hat.

Schauplätze des Romans sind außer der Wohnung der Supermarkt, in dem Morvern Callar seit ihrer Jugend arbeitet (Fruit and Veg Section), Clubs und Kneipen, der Ort am Hafen und seine hügelige, idyllische Umgebung, das kleine Haus einer Großmutter, eine Hotelanlage mit Pool, das spanische Hinterland usw. Dass „Morvern Callar“ in Großbritannien zu einem Kultbuch avancierte, liegt neben der bemerkenswerten Geschichte vor allem an zahlreichen Musiktiteln und einigen Mixtape-Beschriftungen von Geheimtipp-Format: neuer Ambientsound, Acid Jazz, darkside Hardcore, elektronische Sounds, die in unbekannte Zonen des eigenen Unbewussten vordringen, mystisch, magisch, meditativ, und dazu eine ganze Menge Rave. Das Buch wurde in der Blütezeit der Mixtapes geschrieben. Morvern Callar ist, genau wie ihr verstorbener Freund, musikenthusiastisch: sie steht auf Rave und kennt so gut wie alles, was in Clubs aufgelegt wird; aber auch mit seiner Musik ist sie vertraut. Unterwegs ist sie fast immer mit ihrem Walkman verbunden. Mit Leichtigkeit stellt sie sich Mixtapes zu passenden Unternehmungen zusammen.

Hier ihre optimale Kassette zum Sonnenbaden:

A-SEITE:

Czukay Wobble Liebezeit: Full Circle.

Zawinul: The Harvest.

PM Dawn: So on & So on.

Can: Pauper’s Daughter & I.

Scritti Politti: A Little Knowledge.

Neville Brothers: With God On Our Side.

Robert Calvert: Ejection.

Hardware: 500 Years.

B-SEITE:

Keziah Jones: Free Your Soul.

Daniel Lanois: Still Water.

Spirit: Topango Windows.

John McCormack: Come my Beloved.

James Chance: Roving Eye.

Hunters & Collectors: Dog.

Leisure Process: A Way You’ll Never Be.

Und hier noch ein paar weitere Musiktitel aus dem Buch:

FSOL: Room 208. [Das Doppelalbum „Lifeforms“ von The Future Sound of London verzaubert mich zum wiederholten Male von der ersten bis zur letzten Sekunde vollkommen! Ich bin noch weit davon entfernt, das Buch musikalisch „ausgewertet“ zu haben. – M.W.]

Kraftwerk: Orbital / Computer Love.

Weather Report: Cucumber Slumber (von der Mysterious-Traveller CD)

Brian Eno: Here Come The Warm Jets.

The Can/Ege Bamyasi: Okraschoten: Vitamin C.

The Can: Future Days.

Holger Czukay: Persian Love.

Magazine: Secondhand Daylight.

Miles Davis: Get Up With It, He loved Him Madly

Die Musik bedeutet Flucht vor dem tristen Alltag und Lebendigsein zugleich. In Rave-Katakomben erlebt Morvern Callar einen trancehaften Ambientsound, der erst, wie es heißt, in eine träumerische, pulsierende Endlosschleife übergeht und dann in eine ausgedehnte Reise in die Finsternis. Einmal spult Morvern Callar eine Videokassette von Michelangelo Antonionis „The Passenger“ (auf Deutsch „Beruf: Reporter“) zurück. (Vor langer Zeit habe ich auf manafonistas über den Film geschrieben, hier der Link.) In dem Film bricht ein Journalist aus den Bahnen seines ihm langweilig gewordenen Lebens aus und lässt sich auf eine ungewisse neue Existenz ein. Er tauscht seine Identität mit der eines andern. Dies ist auch ein Motiv in „Morvern Callar“. Ein unbeschwertes Leben, befreit von den Mühen der Lohnarbeit, ist eins der zentralen Themen. Die Strukturen in dem kleinen schottischen Ort am Hafen sind festgefahren, eng und historisch gewaltdurchdrungen. Sie lassen wenig Raum für eine individuelle Entfaltung. Die Hauptfigur erzählt kühl und distanziert, als beobachtete sie sich nur selbst. In einem Gespräch erklärt sie, jemand habe ihr gesagt, sie sei autistisch. Die Beziehung zu ihrer engsten Freundin und Supermarktkollegin, der aufgedrehten, lebenslustigen Lanna, ist geprägt von einem Wechselspiel von Distanz und Erfahrung inniger Gemeinschaft im bloßen Beisammensein. Zu keinem Zeitpunkt erfährt Lanna von dem Suizid, der für Morvern Callar eine weitere Traumatisierung durch den Verlust der am nächsten stehenden Person bedeutet. Mehrmals erwähnt sie die Insel, auf der ihre Pflegemutter begraben ist.

Morvern Callar ist ein Mensch ohne Wurzeln; sie kennt nicht einmal den Ort ihrer Geburt. Im Unterschied zu ihrem finanziell wohlhabenden Freund ist sie kein intellektueller Typ. Er hatte ihr nichts von seinem Manuskript gezeigt und nach seinem Suizid liest sie es nicht, auch wenn es in seinem Abschiedsbrief heißt, er hätte es für sie geschrieben. Sie bleibt mit ihm durch die Musik verbunden. Zu Beginn und zum Ende des Buches hört sie den 32-Minuten-Track „He Loved Him Madly“ von Miles Davis (aus: „Get Up With It“), zu Beginn auf dem Walkman und am Ende auf dem Discman. Eine Veränderung im Medium, aber der Inhalt bleibt konstant. Am Ende des Buches wählt sie überraschend einen Ort für ihr zukünftiges Leben, mit dem sie durch ein nachgebautes Modell bestens vertraut ist und der genauso auf symbolischer Ebene bedeutsam ist wie der Track von Miles Davis. Solche Feinheiten zeigen, wie sorgsam der Roman komponiert ist. Jenseits der Musik, in der Morvern Callar sich am intensivsten erfährt, gelingen ihr seltene zauberhafte Momente. Als sie an der spanischen Küste nachts ins Meer hinausschwimmt, sehr differenziert die verschiedenen Lichter wahrnimmt und das Dunkel und schließlich beim Autokino landet, beobachtet sie, wie das Licht der Leinwand auf den Blättern von Bäumen flimmert. „Ich drehte mich zum Meer hin“, heißt es dann. „An meinen Haaren hörte man es leise tropfen. Ich schloss die Augen dort in der Stille und atmete einfach nur durch. Ich hatte drei Tage nicht geschlafen, um mir nur ja keine Minute von diesem Glück entgehen zu lassen, auf das ein Recht zu haben ich mir nie hätte träumen lassen.“

Eignet sich der Roman für eine Verfilmung? Ein Amazon-Rezensent des Buches der englischen Originalfassung schrieb am 23. Januar 2000, er hätte vor drei Jahren für eine große Filmgesellschaft ein Gutachten zu dieser Frage verfasst, das er großzügig in seine Bewertung hineinkopiert hat. Zentrale Sätze lauten: „As far as film potential goes, this is a critical stumbling block. Films need to ask questions, then answer them. This novel leaves the reader pondering many unanswered questions.“ Und seine Schlusssequenz: „There are too many lists of different rave records, put in I suspect as a self-conscious sop to a „hip“ readership. Overall however, it is an engrossing read. I particularly liked the descriptions of Scottish binge drinking, and the ghastly Club Med group activities. On a deeper level, there some great symbolic strands which run through the book. To conclude, this is an excellent work of literary fiction, and works well on its own terms. I unreservedly recommend it as a good read. But there is no obvious film premise lurking within its pages, and though it is fun using the novel’s setup as a springboard for possible movies, I don’t think that justifies buying up the rights.“

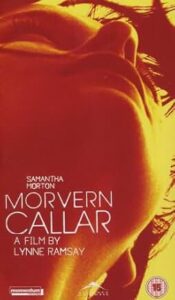

Die schottische Filmemacherin Lynne Ramsay, deren Kurzfilm „Gasman“ ich vor einiger Zeit hier einen kleinen Post vorstellte, hat glücklicherweise eine andere Vorstellung als der Amazon-Rezensent davon, was einen gelingenden Film ausmacht. Im Jahr 2002 erschien ihre Verfilmung des Romans, wobei sie den Buchtitel übernahm. In einem Film Fragen zu stellen, um diese dann zu beantworten, liegt Lynne Ramsay fern. Sie macht die Hauptfigur geheimnisvoller, schweigsam und geradezu unnahbar. Trotz teilweise verstörender Bilder gelingt es, die innige Liebe Morvern Callars zu ihrem verstorbenen Freund als roten Faden zu inszenieren und Abwesendes in Szene zu setzen. Die Verbindung wird vor allem durch den Walkman inszeniert; das durchsichtige Kabel und die durchsichtigen In-Ear-Plugs lassen an eine Nabelschnur denken. Morvern Callar ernährt sich von der Musik. Sie ernährt sich darüber hinaus, wie ein Säugling, vor allem von Flüssigkeiten. Auffällig oft trinkt sie Milch, außerdem Wasser und Alkohol. Sie wirft E-Pillen ein, ohne sie anzusehen. Feste Nahrungsmittel stehen kaum auf ihrem Speiseplan. Als sie einmal eine Fertigpizza in den Backofen schiebt, lässt sie sie verbrennen und beschäftigt sich weiter mit dem, was sie gerade tut, obwohl der Timer schrill geläutet hat. Während Morvern Callar im Roman beim Gruppensex darauf bedacht ist, alle zu befriedigen, macht sie im Film den Eindruck, als ob sie sich ernsthaft in jemanden verliebt hat oder verlieben könnte, und als von seiner Seite aus klar ist, dass nichts daraus wird, flüchtet sie, so weit weg wie nur möglich.

Ein roter Faden des Films ist das Spiel mit der Identität, inszeniert durch ein Spiel mit dem Namen der Hauptfigur. Immer wieder buchstabiert sie ihren Namen. Ihr Name wird falsch ausgesprochen, der Nachname ist Bedeutungsträger auf Spanisch, Korrekturen führen nicht weiter. Wie um ihre wahre Identität zu schützen, trägt Morvern Callar eine Kette mit dem Namen „Jackie“.

Der Musik, die Lynne Ramsay ausgewählt hat, unterscheidet sich völlig von den Tracks aus dem Roman. Auch im Film ist die Bedeutung der Musik elementar. Immer wieder wird suggeriert, dass wir gerade den Klängen aus dem Walkman lauschen: der Sound ist weniger differenziert und scheppert etwas metallisch. Der Soundtrack erschien im gleichen Jahr wie der Film, 2002, bei Warp Records auf CD (es war die Zeit, in der Audiokassetten als uncool galten). Das ist die Tracklist:

Can: I Want More

Aphex Twin: Goon Gumpas

Boards of Canada: Everything You Do Is a Balloon

Can: Spoon

Stereolab: Blue Milk (Edit)

The Velvet Underground: I’m Sticking With You

Broadcast: You Can Fall

Gamelan: Drumming

Holger Czukay: Cool In the Pool

Lee ´Scratch´ Perry: Hold Of Death

Nancy Sinatra and Lee Hazlewood: Some Velvet Morning

Ween: Japanese Cowboy

Holger Czukay: Fragrance

Aphex Twin: Nannou

Den Schluss des Buches übernimmt Lynne Ramsey nicht. Am Ende bleibt das Gefühl, eine geheimnisvolle Figur, eine traumatisierte junge Frau, auf ihrem Weg einer Transformation eine Zeitlang begleitet zu haben: ins Offene und Ungewisse. Die filmische Interpretation des Romans ist, wenn auch eher nicht für ein Mainstreampublikum, hervorragend gelungen. Und: Mir fällt kein Film ein, dessen Musikauswahl mich mehr begeistert hat.

5 Kommentare

Michael Engelbrecht

Das Buch wird seinen Kreis von begeisterten Lesern haben. Als ich Olaf einmal empfahl, eine beondere Reise zu machen mit meinem absoluteh Lieblingsroman Rayuela, war ich sicher, er wäre begeistert. Der Jazz als Lockmittel, die tanzende Sprache von Cortazar, Liebe, Rausch und Melanchilie der Pariser Exilanten in den 50er Jahren, aber er fand keinen Weg hinein – auch bei diesem Buch hier wäre die Musik ein Lockmittel, obwohl das plotting nicht meine Tasse Tee zu sein scheint. Es kommt natürlich stets auf das Wie an. Ich sollte irhendwann den Seite 100 Test machen:)

flowworker

I first read Morvern Callar when I was about the same age as the eponymous heroine, living in Glasgow, depressed and increasingly isolated. A rare friend came to visit and gave me the copy of the 1995 novel I still own – a red-toenailed foot on a deep blue background, and a coy blurb on the back that gave me little warning of what I was letting myself in for (“What she does next is even more appalling …” OK!)

I read it feverishly on my breaks at the chain coffee shop where I worked. At the time I felt strongly that I was failing at most things, including the very basic acts of living. In my spare time I flailed towards something by sporadically writing. My stories were populated with neat, functional characters, characters you could root for. Their goodness was signposted from the get-go; they “deserved” the happy endings that, increasingly, I didn’t feel I did.

So beginnt eine andere Liebeserklärung an den Roman, von Sophie Mackintosh, der ganze Text HIER…

flowworker

Alan Warner (born 1964) is the author of six novels: the acclaimed Morvern Callar (1995), winner of a Somerset Maugham Award; These Demented Lands (1997), winner of the Encore Award; The Sopranos (1998), winner of the Saltire Society Scottish Book of the Year Award; The Man Who Walks (2002), an imaginative and surreal black comedy; The Worms Can Carry Me to Heaven (2006), and The Stars in the Bright Sky (2010), a sequel to The Sopranos. Morvern Callar has been adapted as a film, and The Sopranos is to follow shortly. His short story ‚After the Vision‘ was included in the anthology Children of Albion Rovers (1997) and ‚Bitter Salvage‘ was included in Disco Biscuits (1997). In 2003 he was nominated by Granta magazine as one of twenty ‚Best of Young British Novelists‘. In 2010, his novel The Stars in the Bright Sky was included in the longlist for the Man Booker Prize.

Alan Warner’s novels are mostly set in „The Port“, a place bearing some resemblance to Oban. He is known to appreciate 1970s Krautrock band Can; two of his books feature dedications to former band members (Morvern Callar to Holger Czukay and The Man Who Walks to Michael Karoli). Alan Warner currently splits his time between Dublin and Javea, Spain.

!!!!!Jetzt weiss ich, welche Glocke hier klingelte. Alan Warner hat das Buch aus der Serie 33 1/3 geschrieben, zu Cans Tago Mago, das ich richtig gut fand….(michael e.)!!!!

Martina Weber

Vielen Dank für deine Kommentare, Michael! Ich glaube, weder das Buch noch der Film sind your cup of thrills. Allenfalls in der, in meinem Post nur teilweise zusammengetragenen, Musikliste könntest du noch fündig werden. Alan Warner ist selbst Musiker.

Olaf Westfeld

Auch wenn der Text viel Lust auf Buch und Film machen: ich vermute für mich ist das auch nix, leider – so inspirierend der Soundtrack ist.