those were the days, Folge 472

1 – Being There in 1970

Das Problem beim Isle of Wight Festival 1970 war, wie man wieder von dort wegkam. Am Morgen des Montags, dem 31. August, vor genau 55 Jahren, wollten etwa 600.000 Fans versuchen, die Insel zu verlassen. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Warteschlange für die Fähre von Ryde nach Portsmouth einer weniger frostigen Version von Napoleons Armee ähneln, die sich aus Moskau zurückzog.

Ich hatte das Festival zusammen mit meinem Freund Geoffrey Cannon besucht, dem damaligen Rockkritiker des Guardian. Ich war einer von drei Melody Maker-Autoren, die über das Festival berichteten; die anderen waren Chris Welch und Michael Watts. Der arme Watts, ein Neuzugang, war zu einem Campingausrüstungsgeschäft in Holborn, gleich um die Ecke vom Büro, geschickt worden und hatte genug Geld bekommen, um sich mit einem kleinen Zelt und einer Schlafrolle auszustatten. Seine Aufgabe war es, die Geschichte aus der Perspektive der Kids auf dem Hügel zu erzählen.

Welch und ich machten uns Notizen in dem relativ komfortablen Bereich, der für VIPs und die Presse vor der Bühne reserviert war, und genossen es, Miles Davis vor mehr als einer halben Million Zuschauern zu sehen, deren Durchschnittsalter wahrscheinlich bei 20 lag. Und dann waren da noch Joni Mitchell, The Who, Richie Havens, John Sebastian und der Rest eines außergewöhnlichen Line-ups.

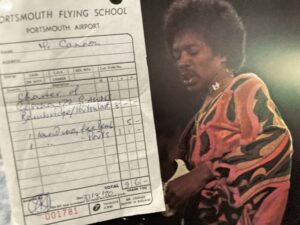

Geoffrey und ich mussten beide am Montagmittag in unseren jeweiligen Büros sein, und er war es, der eine brillante Lösung fand. Er rief die Flugschule am Flughafen Portsmouth an und fragte, ob sie ein Flugzeug hätten, das uns abholen und über den Solent fliegen könnte.

Die Flugschule konnte seinem Wunsch tatsächlich nachkommen, und wir wurden gebeten, uns um etwa sechs Uhr morgens, vielleicht auch etwas früher, zu melden. Nachdem wir das Festival verlassen hatten und zum nahe gelegenen Flugplatz Bembridge gekommen waren, saßen wir in einer Hütte neben der Graslandebahn und warteten auf die Ankunft unseres Flugzeugs.

Wir waren erst seit ein paar Minuten dort, als eine Limousine vorfuhr. Daraus stieg Jimi Hendrix, immer noch in den bunten Seidengewändern, die er nur drei oder vier Stunden zuvor auf der Bühne getragen hatte, wo er einen Auftritt gegeben hatte, der schlecht begonnen hatte, sich aber schließlich zu etwas entwickelt hatte, das diejenigen, die es gehört hatten, nie vergessen würden (zum Glück wurde der gesamte Set gefilmt).

Auf Jimi wartete ein Hubschrauber. Er stieg ein und verschwand im nebligen Morgengrauen. Achtzehn Tage später, nachdem er von Auftritten in Dänemark und Westdeutschland nach London zurückgekehrt war, war er tot.

Kurz nach seiner Abreise aus Bembridge tauchte unsere einmotorige Cessna auf und wir flogen los. Ich nehme an, wir teilten uns ein Taxi von Portsmouth nach London und setzten es als Spesen ab, ebenso wie die Kosten für das Flugzeug, die sich einschließlich Landegebühren auf neun Pfund und sechs Shilling beliefen. Die Rechnung wurde auf Geoffrey ausgestellt. Irgendwie habe ich es geschafft, sie in den letzten fünfeinhalb Jahrzehnten aufzubewahren.

2 – Listening to Agharta in 2025

(Es gibt nicht viele Berufe in den Medienlandschaften des Radios und der Journaille, die ich mir erfüllender vorstellen kann als gute dreieinhalb Jahrzehnte nach der schönsten Musik der Welt zu suchen und sie sinnlich und geschichtenreich zu präsentieren. Zur Melody Maker-Crew zu zählen zwischen 1967 und 1980 ist einer der Jobs, den ich allerdings, ohne mit der Wimper zu zucken, vorgezogen hätte. – m.e.)

Die blaue Rhapsodie

Ich hörte „Rhapsody in Blue“ zum ersten Mal in meiner Kindheit Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums löste der Pianist Ethan Iverson neulich eine lebhafte Debatte aus, indem er in der New York Times die künstlerische Wirkung dessen untersuchte, was er als „naiven und kitschigen“ Versuch bezeichnete, die oberflächlichen Merkmale des Jazz mit der europäischen Klassik zu verschmelzen – damals wie heute. Wenn „Rhapsody in Blue“ ein Meisterwerk ist, so schrieb er, dann ist es sicherlich „das schlechteste Meisterwerk“: ein unbequemer Kompromiss, der den Fortschritt dessen blockierte, was später „Third Stream“ genannt wurde, und mit dem wir sowohl „gesegnet sind als auch feststecken“. Dank des Einflusses meiner Mutter betrachte ich es aus einem etwas anderen Blickwinkel. Für mich war es in meiner Kindheit eine Einstiegsdroge. Ich liebte die spektakuläre Klarinetteneinleitung, die wechselnden Melodien und die Andeutungen von Synkopen, aber vor allem reagierte ich auf die Tonalität, die den Titel widerspiegelt. Es dauerte nicht lange, bis ich einen Weg einschlug, der zu Duke Ellington, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, Charles Mingus, John Coltrane, und all den anderen, bis hin zu den Vijay Iyers, Matana Robertses und Tyshawn Soreys des heutigen Jazz. Schon bald hatte ich herausgefunden, dass eine Unze Ellington mehr wert ist als eine Tonne Gershwins Instrumentalmusik, aber ich bewahre mir eine respektvolle Dankbarkeit gegenüber „Rhapsody in Blue“ und seiner Rolle als Einstieg, genauso wie gegenüber „The Glenn Miller Story“ und „Take Five“. Das, was ich hier nicht als Zitat ausgewiesen habe, ist die stark gekürzte Übersetzung eines neueren Textes von Richard Williams. Aus seinem Blog „The Blue Moment“, Teil unseres Blogrolls. Neben den Mentoren, die ich in meinen gut drei Jahrzehnten Radio hatte, Volker Bernius, Harald Rehmann und Michael Naura, war Richard Williams in meiner Studentenzeit in gewisser Weise auch ein Mentor. Seine Texte in Melody Maker waren die eines Wahlverwandten – er wusste Brücken zu schlagen zwischen Claude Debussy, Jan Garbarek und Brian Eno. Nicht einmal lege ich eine Schallplatte von Walt Dickerson auf, ohne kurz an Richards knappe Einführung in die poetischen Sphären des Free Jazz zu denken… und ein Fussballnarr ist er auch! Diese feinen geistigen Verbindungen, getriggert allein durch Worte, Klänge, Stories! (r.w. + m.e.)