In Atmosphären leben

Dass der Kinostart von „The Mastermind“ mit einem Kunstdiebstahl aus dem Louvre zusammentreffen würde, ist eine bemerkenswerte Synchronizität, mit der die Regisseurin Kelly Reichardt ganz sicher nichts zu tun hat. Irgendwo habe ich eine Überschrift aufgeschnappt, in der es hieß, die öffentlichen Museen seien generell nicht besonders gut gesichert. In „The Mastermind“ steht der Fluchtwagen an einem Wochentag um die Mittagszeit direkt vor dem Museumseingang. Die angeheuerten, eher zweifelhaften Profis schauen sich erst auf der Fahrt die Fotos von vier abstrakten Gemälden von Arthur Dove an, um sich die geplante Beute einzuprägen. Sie stülpen sich Damen-Feinstrumpfhosen über die Köpfe und rennen etwas später mit den Bildern die Treppe herunter und direkt durch die Ausgangstür, vor der nur ein einziger uniformierter Aufpasser steht, der dem Schwung der beiden Männer nichts entgegensetzen kann. In einer Wohnung hängt ein Wandkalender. Der Film spielt im Jahr 1970, zunächst in Massachusetts. Der Zeitkolorit ist fast überdeutlich: Die Autos, deren Motoren damals deutlich lauter dröhnten als heute, die Inneneinrichtung der Wohnungen und Hotels, die Kleidung, die Telefone, dazu ein neues Selbstbewusstsein von Frauen und der Vietnamkrieg. Kelly Reichards große Stärke liegt darin, Atmosphären spürbar zu machen. Dafür braucht es Zeit und in all ihren Filmen stellt Reichardt ihren Figuren diese Zeit zur Verfügung. Dieses Empfinden überträgt sich beim Zuschauen. Weitere zentrale Themen sind feine Beobachtungen von Menschen; oft sind die Frauen die stärkeren und die Männer verstecken ihre Unsicherheit hinter einer geschäftigen Fassade. Einsam wirken sie letztlich alle, auch die Kinder. In Reichardts Filmen rückt der Plot eher in den Hintergrund. Was die Regisseurin zeigt, das sind die Beobachtungen ihrer Figuren, das Empfinden, und vor allem das, was in den sozialen Beziehungen spürbar wird, ohne dass es verbalisiert wird. Beim Zuschauen geht es darum, sich das Ungesagte bewusst zu machen. Eine Eigenleistung, an die man sich erinnert. In „Meek’s Cutoff“ aus dem Jahr 2010 hat der ins Unendliche reichende Raum der Prärie, durch den ein Track von drei Familien Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Rocky Mountains Richtung Westen zieht, die starke Präsenz einer Hauptfigur. „Certain Women“ beschäftigt sich mit dem Leben dreier Frauen, die ihre ganze Kraft darauf aufwenden, sich im ländlichen Westen der USA zu behaupten; manchmal möchte man nicht glauben, dass dieser Film im Jahr 2016 spielt. Die schönste Szene des Films: Zwei Frauen sitzen spät am Abend auf dem Rücken eines Pferdes, das im Schritt eine kleine Strecke Weg in einer Ortschaft zurücklegt. Alles ist dunkel, nur ein paar Lichter und die Illusion einer Gemeinschaft.

Lose-Fäden-Notizen um mehrere Leerstellen

Als ich vor ein paar Tagen überlegte, ob ich den Namen des diesjährigen Nobelpreisträgers für Literatur, László Krasznahorkai, schon einmal gehört hatte, denn gelesen hatte ich noch nichts von ihm, fand ich die Verbindung über einen seiner Buchtitel: Sátántangó. Zwar habe ich den Roman nicht gelesen, aber es gibt eine mehrere Stunden dauernde Verfilmung von Béla Tarr, wobei ich zwar vor Jahren staunend einige Filme von Béla Tarr gesehen habe, aber in Satanstango, sein Hauptwerk, habe ich nur die ersten Minuten hineingeschaut und wollte den Film ein andermal ganz sehen. Tatsächlich wurde ich in einem Ordner fündig: In dem wunderbaren Portrait Béla Tarrs in der Zeitschrift film-dienst (Ausgabe 23/2009), „Der nackte Mensch. Filmen am Rande des Nichts“ von Hans-Joachim Schlegel, wird László Krasznahorkai als jemand erwähnt, der für Béla Tarrs Entwicklung so wichtig war und der in der Natur „einen Bruder des zur Einsamkeit im Nichts verurteilten Menschen“ entdeckte. Eine zentrale Verbindung der beiden sehe ich nun, da ich den Anfang einer Erzählung aus dem Band „Seiobo auf Erden“ gelesen habe, die von einem in einem Fluss reglos stehenden Reiher handelt, in der Herausnahme der Geschwindigkeit, also in einer Art von Beschreibung, die die Wahrnehmung verlangsamt und über die Wahrnehmung hinausgeht, so wie die langen Einstellungen in den Filmen von Béla Tarr irgendwann einen Zeitpunkt überschreiten, was dazu führt, dass wir mit eigenen Überlegungen in Kontakt gebracht werden, und zwar auf eine solche Art, dass wir eine innere Verbindung mit dem, was wir gar nicht gesehen haben, aufbauen als eine Erfahrung, die sich mit der Erinnerung an den Film verbinden kann, so wie der endlos scheinende Blick auf die Tür einer Hütte in einer der letzten Szenen von „The Man from London“ (Drehbuch von Béla Tarr und László Krasznahorkai, nach einem Roman von George Simenon). Die Folgen der Geschwindigkeit auf Individuum und Gesellschaft hat Paul Virilio zu seinem Hautthema gemacht. In dem schönen Merve-Büchlein aus dem Jahr 1978 „Fahren, fahren, fahren…“, Lajla hatte es mir vor vielen Jahren empfohlen und kürzlich habe ich es endlich gelesen, heißt es unter anderem, dass die Geschwindigkeit die Identität zugunsten der Konformität herabsetzt. Die hohen Geschwindigkeiten schieben, so Virilio, die Bedeutungen ineinander, bis sie sich schließlich ganz auflösen, wie das Licht die Farben auflöst.

In Erinnerung an Eugen Gomringer

An der Uni Freiburg gab es damals, als ich dort studierte, ein fantastisches Angebot von Veranstaltungen jenseits des fachspezifischen Curriculums. Es waren Kurse, an denen alle Studierenden teilnehmen konnten. Ich habe zum Beispiel einen Zeichenkurs belegt, habe dieses vielleicht dann doch nicht so große Talent aber nicht weiterverfolgt, abgesehen davon, dass ich in der Zeit – ganz unabhängig von dem Kurs, in dem wir konkrete Gegenstände abzeichneten – damit begonnen habe, ganz einfache Strichfiguren zu machen, die plötzlich schwungvoller wurden, was ich beglückt als eine Art kleinen kreativen Durchbruch interpretierte. Geschwindigkeit und ein lockeres Handgelenk spielten dabei die entscheidende Rolle. Im Rahmen dieses „Studium Generale“ wurde auch ein Kurs mit dem Titel „Ästhetisches Sprechen“ angeboten. Ich nahm zwei Semester daran teil. Wir trainierten die offizielle Sprechtechnik ein, was manche Überraschungen in der Aussprache mit sich brachte; es gab aber auch Übungen, die einfach nur Spaß machten. Dazu gehörte das „Schweigen“-Gedicht von Eugen Gomringer. Wir waren vielleicht vierzig bis fünfzig Studierende in einem eher zu kleinen Raum und sprachen Zeile für Zeile „schweigen schweigen schweigen“ in einem gewissen Raunen vor uns hin, bis dann die Pause kam: genauso lang, wie es dauert, das Wort „schweigen“ zu sprechen. Diese Wirkung war körperlich spürbar. In den letzten Stunden des Kurses sollte jeder Teilnehmende ein Gedicht auswählen und vor laufender Kamera vortragen; dann wurde unser Auftritt analysiert. Ich wählte – auch als Kontrast zum Gomringergedicht – „Kommt, reden wir zusammen“ von Gottfried Benn, und ich weiß noch genau, dass mich der Professor als Energiebündel bezeichnete, worüber ich nicht so glücklich war. Über das Seminar kam ich an einen Job als Souffleuse für das Theaterstück „Amphitrion“ von Heinrich von Kleist. Ich habe immer noch das gelbe Reclamheft, das mir damals überreicht wurde und auf dem mit schwungvoller Schrift „Souffleuse“ steht, mit Bleistift geschrieben. Außerdem, von mir ergänzt, zwei Termine und „Kissen mitbringen“. Die Souffleusekammer war nämlich eng und nicht so bequem.

Ein seit Jahrzehnten erwartetes Album

Ich hatte mein Fahrrad abgeschlossen und trat ins Café, das ungewöhnlich leer war. Abendlicht fiel auf die Wände. Ab und zu wurden hier Fotos ausgestellt. P war noch nicht da. Die ausgedruckten Texte, die wir besprechen wollten – ein paar Gedichte von ihm, ein paar von mir – hatte ich in einer Tasche dabei. Der große Bildschirm über der Treppe, die zu den Klos herunterführt, war sonst nicht hier. Vielleicht sollten wir woandershin gehen. Ich wollte weder Fußball noch sonstige bewegte Bilder im Hintergrund haben. Ins Bild kam eine Art Arena, ein großes Amphitheater; mit der Antike hatte ich nach meiner Schulzeit abgeschlossen. Himmel und weite Fläche, ein Nachmittag. Dann bauten sie die Instrumente auf. „Ist das nicht Pink Floyd?“ fragte ich. „Live at Pompeii,“ sagte der Kellner. P traf ein und ich sagte, ich müsse schnell nach Hause und den Videorecorder anstellen. In zehn Minuten sei ich wieder da. Das war meine erste Begegnung mit diesem Konzert, das zu den magischsten der Musikgeschichte gehört: trotzig, aber vor allem maximal lässig aufgeführt ohne Publikum. Die Abmischung zwischen der überirdischen Musik, dem Gesang, Bildern wie aus dem Lateinbuch und dem Lavaspeienden Vulkan. Texte von inhaltlicher Tiefe, und, noch faszinierender, die Passagen, die ohne Worte noch viel mehr ausdrückten, als es Worte und Sätze je könnten, das Mikro vor der Hundeschnauze und eine Art Geheul von David Gilmour am Ende des Tracks „A Saucerful of Secrets“, während er sich sein langes Haar ins Gesicht flattern lässt und ich aufhörte zu atmen, um bloß keine Störung zu verursachen. Ausgerechnet diese Passage hatte ich irgendwann versehentlich überspielt. Deshalb hatte ich mir auch noch die DVD des Konzerts gekauft, The Director’s Cut. Da die Lautsprecher beim Fernseher meine Ansprüche an einen musikalischen Sound nicht erfüllen und ich also eine rein akustische Fassung des Konzerts haben wollte, kaufte ich mir auch noch die Doppel-LP „Pompeii“, musste aber feststellen, dass es sich um eine rein instrumentale Fassung ohne Gesang handelte. Die Enttäuschung war groß. Hatte ich etwas übersehen? Es konnte doch nicht sein, dass es ausgerechnet dieses Konzert nicht als rein akustische Fassung auf einem Tonträger gab. Aus welchen Gründen auch immer: Das Konzert war in rein akustischer Version nicht zu haben. Neulich habe ich bei meinen Recherchen zur Radiosendung über elektronische Musik in Deutschland Dank der Hinweise der Art „aus dieser Rubrik kauften andere Kunden auch folgende Alben“ entdeckt, dass es „Live at Pompeii“ erst seit wenigen Monaten, nämlich seit 2. Mai 2025, erstmals als reines Audioformat zu kaufen gibt, auf Vinyl oder CD. Ein paar Tage zuvor, am 23. April 2025, war der Film in einigen Kinos gelaufen. Die Worte „Live at Pompeii“ habe ich sogar in eins meiner Gedichte aufgenommen; es hat den Titel „Ich wusste nicht mehr, was ausgedacht und was Wirklichkeit war“ und es findet sich inzwischen in meinem Gedichtband „Häuser, komplett aus Licht“. Das Fragment, aus dem Zusammenhang gecuttet, lautet: „Live at Pompeii, oder woanders, egal. Ich bin in deinen Armen verloren.“

Musik aus der Zukunft

Am 19. März 2022 lief im Deutschlandfunk die dreistündige Sendung „Aus den Trümmern zu den Sternen. Eine lange Nacht über elektronische Musik aus Deutschland“, von Steffen Irlinger und Tom Noga. Ich habe meine Aufnahme neulich wiedergehört. Das Fazit der Sendung war, wie uns allen bekannt, dass die Impulse der elektronischen Musik aus Deutschland von Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre, aber auch darüber hinaus, in der Musikgeschichte bis heute nachwirkt und noch Jahrhunderte nachwirken wird.

Am meisten begeistert an der Aufnahme hat mich ein Auszug aus dem Album, das für Tangerine Dream zum größten Erfolg wurde: Phaedra (1974). (Das Album würde ich auf die Liste der Musik aufnehmen, die zu meinem musikalischen Archetyp gehört, über den ich einmal in einem Text auf manafonistas schrieb.) Phaedra entstand aus Material, das beim Herumprobieren an einem neuen elektronischen Gerät in einem Londoner Studio aufgenommen wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum erschien eine sechsteilige Box, mit Outtakes und anderem.

Weitere ausgewählte in der Sendung an- oder ausgespielte Alben und Titel:

Neu! (ohne Titel, 1972)

Kraftwerk: Autobahn (1974): Langfassung von ca. 22 Minuten und Kurzfassung von ca. drei Minuten, zu der es kam, nachdem ein US-amerikanischer Musikmanager mit der Band Kontakt aufgenommen hatte. (Der Erfolg des Songs während der Tournee durch die USA hatte auch damit zu tun, dass die Worte „fahrn, fahrn, fahrn“ an den Song „Fun Fun Fun“ von The Beach Boys erinnerte.)

Kraftwerk: Das Model

Kraftwerk: Radio Activity

(Bemerkenswert bei beiden Songs, dass sie inhaltlich keine angreifbare Position beziehen, sondern beliebig interpretierbar sind).

Ash Ra Tempel: Ash Ra Tempel (1971)

Ash Ra Tempel: Seven up (1973), mit Timothy Leary

Manuel Göttsching: E2 – E4 (1984) (Wurde in den 90er Jahren von DJs gespielt und remixt)

Harmonia: Tracks & Traces (1996 veröffentlicht, aber 20 Jahre früher aufgenommen, mit Brian Eno, Roedelius, Möbius und Michael Rother)

Cluster & Eno (1977)

Eno, Möbius, Rodelius: After The Heat (1978)

David Bowie: In dem Track „Warszawa“ aus dem Album „Low“ (1977) ist der Einfluss der deutschen elektronischen Musik klar erkennbar. Bowie bezeichnete die während seiner Zeit in Berlin entwickelte Arbeitsweise als „Teil seiner DNA“.

Tangerine Dream: Electronic Meditation (1971)

Tangerine Dream: Alpha Centauri (1971)

Tangerine Dream: Atem (1973)

Klaus Schulze: Irrlicht (1971)

Klaus Schulze: Cyborg (1973)

Ich habe alle erwähnten Titel und Tracks mit Youtube verlinkt.

This Will Be Our Year

Gestern habe ich damit angefangen, nochmal die letzte Staffel von MAD MEN anzuschauen. Diese spielt Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und passt damit zeitlich in meine Serie „Verweigerung des amerikanischen Traums“, von der es noch weitere Folgen geben wird. Am Ende der zweiten Episode mit dem Titel „A Workday“ fährt Don Draper seine Tochter Sally von New York City aus zurück in ihr Internat. In einem Diner erzählt er ihr, dass er schon seit längerer Zeit von der Arbeit freigestellt ist und warum. Und dass er nicht weiter weiß. Darauf gibt auch Sally ihre bockige Haltung auf. Sie verabschiedet sich mit den Worten „Happy Valentine’s Day. I love you.“ Und dann beginnt der Song, der die Episode beendet, während der Abspann läuft: „This Will Be Our Year“, gespielt von The Zombies. Ganz wunderbar wird hier die Leichtigkeit, Aufbruchsstimmung und Energie am Anfang einer Verliebtheit transportiert. Wie eine unerwartete Begegnung, denn ein direkter Bezug zu konkreten Personen der Episode ist nicht erkennbar. Wahrscheinlich soll allgemein an den 14. Februar angeknüpft werden. Just enjoy the mood.

Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 4)

Diary of a Mad Housewife (1970), Regie: Frank Perry. Der Text auf der Rückseite der DVD-Hülle beginnt mit dem Satz: „Diary of a Mad Housewife may have done more to change the public image of the American woman than any other film in history.“ Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sue Kaufman aus dem Jahr 1967 und spielt Ende der 60er Jahre in Manhatten. Fast alles spielt sich innerhalb weniger geschlossener Räume ab. Es handelt sich geradezu um ein Kammerspiel, das sich auf drei Charaktere konzentriert. Da ist Tina oder auch Tine Balser: um die 30, zwei motzige Töchter im Grundschulalter, Ehefrau des Rechtsanwalts und Möchtegern-Aufsteigers Jonathan Balser, zuständig nicht nur für einen anspruchsvollen Vier-Personen-Haushalt in einer riesigen Upper-Class-Wohnung, sondern zum Beispiel auch dafür, eine umfangreiche Liste an beruflichen Weihnachtsgeschenken für ihren Mann abzuarbeiten und eine riesige Party zu Repräsentationszwecken im eigenen Wohnzimmer zu organisieren. Am Rande einer wilden Hippieparty begegnet Tina dem Schriftsteller George Prager. Auf einer anderen Party trifft sie ihn wieder. Aus Sicht von C.G. Jung sind das Synchronizitäten, die ihr Innenleben spiegeln. Schließlich besucht sie ihn. Von komödienhaften Elementen der ersten halben Stunde sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ab der 35. Minute der DVD-Fassung beginnt der Film wirklich interessant zu werden. (Die um die Sexszenen gekürzte DVD-Fassung dauert 95 Minuten; die Blue-Ray-Fassung hingegen 104 Minuten.)

Tina: I can’t stay. You make me too mad.

George: You’re not mad. You’re scared to death. Goddammit, so am I. – So am I.

Es sind vor allem die Begegnungen von Tina und George, die dem Film seine Kraft und Spannungskurve geben. Wie hier gleichzeitige Anziehung und Ablehnung, authentisches und manipulatives Verhalten umgesetzt werden, wie Körpersprache und gesprochene Sprache gegeneinander kämpfen: Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Auch nicht daran, jemals in einem Film eine überzeugendere Zärtlichkeit gesehen und gespürt zu haben wie die, die Tina und George in dieser Szene austauschen, und ich spreche hier nicht von Sex. Zudem beide hochintelligent, belesen und extrem wortgewandt sind. Die zentralen Fragen des Films kreisen darum, wie die (Doppel-)Dynamik manipulatorischen, toxischen Verhaltens funktioniert: wie sie sich etabliert, aufrecht erhalten wird und wo das Potenzial für Veränderung steckt. Das geht weit über eine Zeitdiagnostik hinaus. Carrie Snodgress, die die Figur der Tina Balser verkörpert, erhielt für ihre Rolle unter anderem eine Oskar-Nominierung. 1971 bis 1974 lebte sie mit Neil Young zusammen, der ihr einige seiner Songs widmete.Eine mögliche Liste von 12 meiner Lieblingsfilme (Reihenfolge ohne Bedeutung)

Adaptation

Jackie Brown

Shining

Two-Lane-Blacktop

Zabriskie Point

Song to Song

Inland Empire

Searching for Sugarman

Babel

Stay

Sans Soleil

RatcatcherDie Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 3)

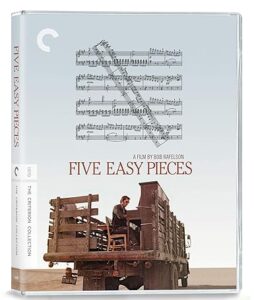

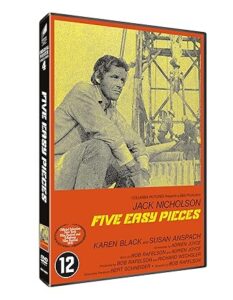

Five Easy Pieces (1970, Regie: Bob Rafelson) Der Filmtitel ist raffiniert, weil er sehr offen wirkt und weil es sein kann, dass man sich am Ende des Films an keine Stelle erinnern kann, in der von „five easy pieces“ die Rede ist; man könnte sich aber an eine Schlüsselszene erinnern, in der diese Worte sinngemäß fielen oder gefallen sein könnten. Es gibt mehrere Filmcover, von denen ich zwei hier untereinander einfüge, auch wenn das nicht so super aussieht. Wenn man die Bilder zusammensetzt, ergeben sie eine ziemlich genaue, aber doch vage Ahnung vom Inhalt des Films. (Natürlich gibt es hier keine Inhaltsangabe.)

Am Notenblatt ist zu erkennen, dass sich die fünf leichten Stücke auf Musiknoten fürs Klavier beziehen, wobei die Stücke durchaus anspruchsvoll sind. Jack Nicholson vor einem Ölbohrturm und sitzend an einem Klavier, das auf einem Transporter steht. Auf dem dritten Cover (ohne Abbildung) steht: „He rode the fast lane on the road to nowhere.“ In diesem Spannungsfeld bewegt sich der Plot und vor allem die Figur, die Jack Nicholson mit der gewohnt beeindruckenden schauspielerischen Leistung verkörpert.

In der deutschen Fassung wurde der Filmtitel wieder einmal ruiniert. Hier heißt es platt: „Ein Mann sucht sich selbst.“ Es ist vor allem der Charakter der Hauptfigur, die die Handlung bestimmt. An zwei Stellen wird über seine Persönlichkeit reflektiert. Einmal erklärt er sich so: „My life, I mean, most of it, doesn’t add up to much that I could relate as a way of life that you’d approve of. I move around a lot. Not because I’m looking for anything, really, but because I’m getting away from things that get bad if I stay.“ Sein Gegenüber versteht jedoch nichts von diesem Bekenntnis; es ist sein Vater, von zwei schweren Schlaganfällen gezeichnet. Die zweite Charakterisierung erfährt Dupea von einer Frau, die ihn zwar gerade erst kennengelernt hat, ihn aber nach einigen intensiven Begegnungen zu erkennen meint.

Five Easy Pieces hat auch einen Roadmovieanteil und wie in Two-Lane Blacktop werden Tramper mitgenommen; hier sind es zwei Frauen, die nach Alaska auswandern wollen, weil sie der Meinung sind, sie könnten dort dem Schmutz und dem Konsumterror der USA entkommen. An dieser Stelle des Films hätte man ein paar Minuten kürzen können; das ist überdehnt.

Das Verhalten der Hauptfigur, seine Persönlichkeitsstruktur, das hat etwas Zeitloses, was der Film wunderbar in zeitgemäße Bilder übersetzt. Die Schlussszene an einer Tankstelle im Bundesstaat Washington beendet den Film konsequent, würdevoll und erschütternd. Die nicht gezeigte Fortsetzung, die man erahnt, hallt nach.