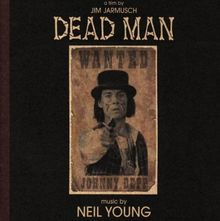

“Dead Man“ von Jim Jarmusch (no. 4)

Es gibt Filme, und das mag eine Binse sein, für die man in der passenden Stimmung sein sollte. Das gilt ganz sicher für „Dead Man“ von Jim Jarmusch, den viertbesten Western aller Zeiten, in meiner Welt. Meine Mutter zitierte gerne ein-, zweimal Michel de Montaigne, wenn sie sagte, „das Leben zu leben, heisse, das Sterben zu lernen“ . Bei diesem Film, dachte ich, in seinem langen Finale, an diese französische Spruchweisheit, aber mich richtig zu packen, gelang „Dead Man“ erst beim zweiten Sehen in einem Progammkino im Londoner Westend.

Da war ich in der „richtigen Stimmung“, sanft melancholisch, endlos hungrig auf meine Lieblingsstadt (ich war an dem Tag stundenlang an den Docklands entlanggewandert), und mit weit geöffnet Ohren für die Magie von Neil Youngs Gitarrenimprovisationen. Tatsächlich funktioniert dieser Soundtrack allein im Verbund mit den bewegten Bildern, anders als Ry Cooders „Paris, Texas“ (ein Album, das ECM damals nur zu gerne rausgebracht hätte). Nicht alle Jim Jarmusch-Filme erhalten ihre Strahlkraft über die Jahre – dieser auf jeden Fall!

Die auffälligste Rolle, die in schönem Kontrast zu dem von Johnny Depp gespielten Blake und seinem passivem Wesen steht, ist Nobody (ein etwas anderer Nobody als der von Terence Hill gespielte, in dem wunderbaren Spätwestern „Mein Name ist Nobody“), ein amerikanischer Indianer (ja, ich darf das so sagen), mit hoher Spiritualität, geringem Selbstwertgefühl und pausenlosem Geplapper. Nobody behauptet, als Kind nach England entführt und als Wilder vorgeführt worden zu sein, und wandert nun, losgelöst von seinem Stamm, durch die Wälder und versucht, spirituelle Führung durch Peyote und die Poesie von William Blake zu finden.

Mit Neil Youngs traumverlorener Gitarrenmusik entwickelt sich „Dead Man“ zu einem seltsam modernen Buddy-Movie, in dem Außenseiter in ihrer Isolation vereint sind, und hat am Ende mehr mit „Midnight Cowboy“ als mit „The Man Who Shot Liberty Valance“ gemein. Eine filmische Meditation der Extraklasse, noch dazu eine schwarze Komödie, und existenzieller Stoff mir den wunderbaren Kamerafahrten von Robby Müller.

Ein Kommentar

Jan Reetze

Solange sich deren zentrale Organisation „National Congress of American Indians“ nennt, denke ich, man darf „Indianer“ sagen. https://www.ncai.org/