Archive

Neil Young: Zuma

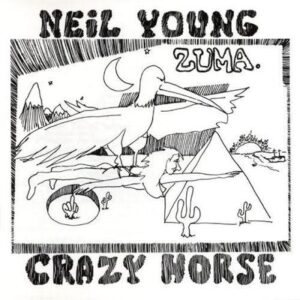

Alles an Zuma wurde spontan gemacht, auch das Cover von Youngs altem Freund Jim „Sandy“ Mazzeo. Es ist eines von Youngs besten Albumcovern – nicht ganz so bildgewaltig wie On The Beach, aber mit einer sympathischen, träumerischen Ausgelassenheit, die die Musik darin treffend wiedergibt. Nicht jeder ist ein Fan davon, aber Young selbst mag es und nennt es einen persönlichen Favoriten.

Mazzeo war Youngs helfende Hand während der CSNY-Tournee 1974 gewesen und behielt diese Rolle bis 1975 in Briggs‘ Malibu-Mietunterkunft. Die Plattenfirma teilte Neil mit, wenn das Album rasch fertigstellen würde, könnten sie es zu Weihnachten herausbringen. „Neil legte die Musik auf und da waren all diese sehr coolen Songs. Wir schauten auf den Strand von Zuma und ich sagte: ‚Nenn ihn einfach Zuma.‘ Er sagte: ‚Das ist ein toller Name.‘“

Das Zuma-Cover hat etwas spielerisch Surreales und vermittelt durch die Kombination von Kaktus, Küste, schneebedeckten Bergen und Pyramide ein verwirrendes Ortsgefühl. Dazu kommen der strenge Adler und die nackte Frau, die durch den Himmel fliegen, während ein Kaktus ihnen den Mittelfinger zeigt.

Mazzeo zeigte Young die Skizzen mit der Absicht, eine davon auszuwählen, um sie sorgfältiger zu zeichnen, aber Young gefiel die unbekümmerte Rohheit der Illustration so, wie sie war. „Er ist selbst ein One-Take-Typ“, sagte Mazzeo. „Er sagte, es sei perfekt.“ Mazzeo erhielt 2.000 Dollar für die Arbeit und wurde viele Jahre später zurückgerufen, um das Cover von Greendale zu illustrieren.

Das Zuma-Cover hat etwas spielerisch Surreales und vermittelt durch die Kombination von Kaktus, Küste, schneebedeckten Bergen und Pyramide ein verwirrendes Ortsgefühl. Dazu kommen der strenge Adler und die nackte Frau, die durch den Himmel fliegen, während ein Kaktus ihnen den Mittelfinger zeigt. Mazzeo zeigte Young die Skizzen mit der Absicht, eine davon auszuwählen, um sie sorgfältiger zu zeichnen, aber Young gefiel die unbekümmerte Rohheit der Illustration so, wie sie war. „Er ist selbst ein One-Take-Typ“, sagte Mazzeo. „Er sagte, es sei perfekt.“ Mazzeo erhielt 2.000 Dollar für die Arbeit und wurde viele Jahre später zurückgerufen, um das Cover von Greendale zu illustrieren.

Und nun dies:

HERE – The Zuma Songs

HERE – The Days Of Zuma

HERE – a conversation with Billy Talbot

Es ist hochspannend, wieder in ein Album wie ZUMA einzutauchen, und an den Analysen von Musikern, für die die Platte life‘s company darstellt, merkt man, wieviel man intuitiv erfasst hat, damals und später!