Die Verweigerung des amerikanischen Traums (Teil 4)

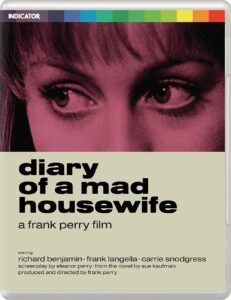

Diary of a Mad Housewife (1970), Regie: Frank Perry. Der Text auf der Rückseite der DVD-Hülle beginnt mit dem Satz: „Diary of a Mad Housewife may have done more to change the public image of the American woman than any other film in history.“ Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sue Kaufman aus dem Jahr 1967 und spielt Ende der 60er Jahre in Manhatten. Fast alles spielt sich innerhalb weniger geschlossener Räume ab. Es handelt sich geradezu um ein Kammerspiel, das sich auf drei Charaktere konzentriert. Da ist Tina oder auch Tine Balser: um die 30, zwei motzige Töchter im Grundschulalter, Ehefrau des Rechtsanwalts und Möchtegern-Aufsteigers Jonathan Balser, zuständig nicht nur für einen anspruchsvollen Vier-Personen-Haushalt in einer riesigen Upper-Class-Wohnung, sondern zum Beispiel auch dafür, eine umfangreiche Liste an beruflichen Weihnachtsgeschenken für ihren Mann abzuarbeiten und eine riesige Party zu Repräsentationszwecken im eigenen Wohnzimmer zu organisieren. Am Rande einer wilden Hippieparty begegnet Tina dem Schriftsteller George Prager. Auf einer anderen Party trifft sie ihn wieder. Aus Sicht von C.G. Jung sind das Synchronizitäten, die ihr Innenleben spiegeln. Schließlich besucht sie ihn. Von komödienhaften Elementen der ersten halben Stunde sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ab der 35. Minute der DVD-Fassung beginnt der Film wirklich interessant zu werden. (Die um die Sexszenen gekürzte DVD-Fassung dauert 95 Minuten; die Blue-Ray-Fassung hingegen 104 Minuten.)

Tina: I can’t stay. You make me too mad.

George: You’re not mad. You’re scared to death. Goddammit, so am I. – So am I.

Es sind vor allem die Begegnungen von Tina und George, die dem Film seine Kraft und Spannungskurve geben. Wie hier gleichzeitige Anziehung und Ablehnung, authentisches und manipulatives Verhalten umgesetzt werden, wie Körpersprache und gesprochene Sprache gegeneinander kämpfen: Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Auch nicht daran, jemals in einem Film eine überzeugendere Zärtlichkeit gesehen und gespürt zu haben wie die, die Tina und George in dieser Szene austauschen, und ich spreche hier nicht von Sex. Zudem beide hochintelligent, belesen und extrem wortgewandt sind. Die zentralen Fragen des Films kreisen darum, wie die (Doppel-)Dynamik manipulatorischen, toxischen Verhaltens funktioniert: wie sie sich etabliert, aufrecht erhalten wird und wo das Potenzial für Veränderung steckt. Das geht weit über eine Zeitdiagnostik hinaus. Carrie Snodgress, die die Figur der Tina Balser verkörpert, erhielt für ihre Rolle unter anderem eine Oskar-Nominierung. 1971 bis 1974 lebte sie mit Neil Young zusammen, der ihr einige seiner Songs widmete.

6 Kommentare

flowworker

Jetzt, wo ich ein paar kleine Änderungen bei meiner nöchsten Radiosendung vorgenommen habe, lese ich die Texte von dir und Jan. Wie Lajla bin ich gerade unter einem anderen big sky. Jahr für Jahr zieht es mich ans Meer. Aber so lange wie Lajla habe ich nich nie an einem Meer oder auf einer Insel gelebt. Die kommenden Klanghorizonte drehen sich auch um persönliche Schlüsselorte, power spots, dergleichen….

Carrie Snodgrass kenne ich vom Namen her schon lange, habe aber kaum einen Film mit ihr gesehen. Nach der ersten Verliebtheit gab es bald zwischen den Beiden jede Menge Drama und Entfremdung und Kummer, und Neil Young hat Homegrown, weil es ihm zu privat war, erst 2020 veröffetntlucht. Dabei war der privateste Song auf ON THE BEACH erschienen, damals, Motion Pictures …. sicher auch mit Anspielungen an den von dir vorgetstellten Film. Und ein purer erschütternder heartbreaker… aber Neil verstand es oft, Privatem eine universelle Dimension zu verleihen… (m.e.)

Martina Weber

Na ja, irgendwo müssen die tiefsinnigen Texte mit universeller Dimension ja herkommen. „Motion Pictures“ hat die Widmung sogar im Titel in Klammern drin: (For Carrie). Ich lausche dem song gerade. Auf der Wikipediaseite über Carrie Snodgress finden sich noch weitere Songtitel von Neil Young, die auf die Beziehung anspielen sollen: „Heart of Gold“, „Harvest“ und „Out on the Weekend“.

Mich zieht es auch wenigstens ein Mal im Jahr ans Meer und ich habe gerade von der Terrasse aus zugeschaut, wie die Sonne über ein paar Wolken über dem Wasser verschwand. Habe auch schon ein paar magische Steine gesammelt, die ich mitnehmen werde.

Lajla

Martina , wie kommst du auf die Idee, diesen Film jetzt anzusehen? Er könnte eine Vorlage für die Serie „American Housewife“ gewesen sein. Ich habe mir einmal eine Staffel mitansehen sollen, ich ging dann leise aus dem Fernsehzimmer raus.

Martina Weber

Dass ich auf den Film aufmerksam wurde, liegt an einer Reihe von Zufällen. Ich lese generell gern Bücher zum Themenbereich Film und ich finde die Zeit Mitte/Ende der 60er Jahre bis Mitte der 70er interessant, auch einiges aus der US-amerikanischen Lyrik aus der Zeit. Meine Serie „Verweigerung des amerikanischen Traums“ stellt Filme zusammen, von denen ich einige (über die ich noch schreiben werde) schon vor vielen Jahren gesehen habe. In einem der Bücher las ich über die Phase, die als US-amerikanischer Autorenfilm bezeichnet wurde, und da wurden einige Filme aufgelistet, von denen ich schon begeistert bin. Andere kannte ich noch nicht. So kam ich auf „Diary of a Mad Housewife“. Ich wusste nur den Titel und dass der Film eine andere Seite von Amerika zeigt. Ich habe einen kurzen Trailer auf youtube gesehen, der mich nicht angesprochen hat. Es war also ein kleines Risiko, den Film zu bestellen 😉 Das Buch von Sue Kaufman habe ich mir auch gekauft.

Martina Weber

Ich habe mal kurz drübergehuscht, worum es in der Staffel „American Housewife“ geht. Mit dem „Diary of a Mad Housewife“ hat das, glaube ich, wenig zu tun. Ich mag den Titel des Films auch nicht. Letztlich spielt es nicht so eine große Rolle, ob Tina Balser eine Hausfrau ist oder nicht; wenn sie einen Job hätte, würde das wahrscheinlich wenig ändern an diesem Film. Im Zentrum stehen die Beziehungen von Tina Balser auf der einen Seite zu ihrem Mann und auf der anderer Seite – und das ist für mich das tiefsinnige und intellektuell-dynamische Zentrum des Films – zu George Prager.

Lajla

Ja klar Martina fehlt da die intellektuelle Sequenz. In dem anderen Hausfrauenfilm Desperate Housewives ist schon mehr Verve und Spannung drin.